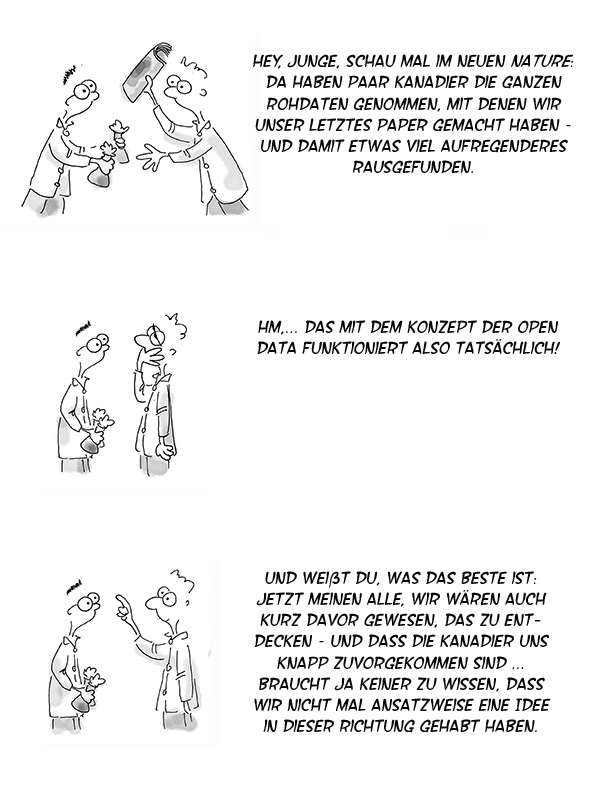

Unser Forscher Ernst lernt die Vorzüge des Offenlegens aller Forschungsdaten kennen …

(Gezeichnet von Rafael Florés. Jede Menge weiterer Labor-Abenteuer von „Forscher Ernst“ gibt es hier.)

Unser Forscher Ernst lernt die Vorzüge des Offenlegens aller Forschungsdaten kennen …

(Gezeichnet von Rafael Florés. Jede Menge weiterer Labor-Abenteuer von „Forscher Ernst“ gibt es hier.)

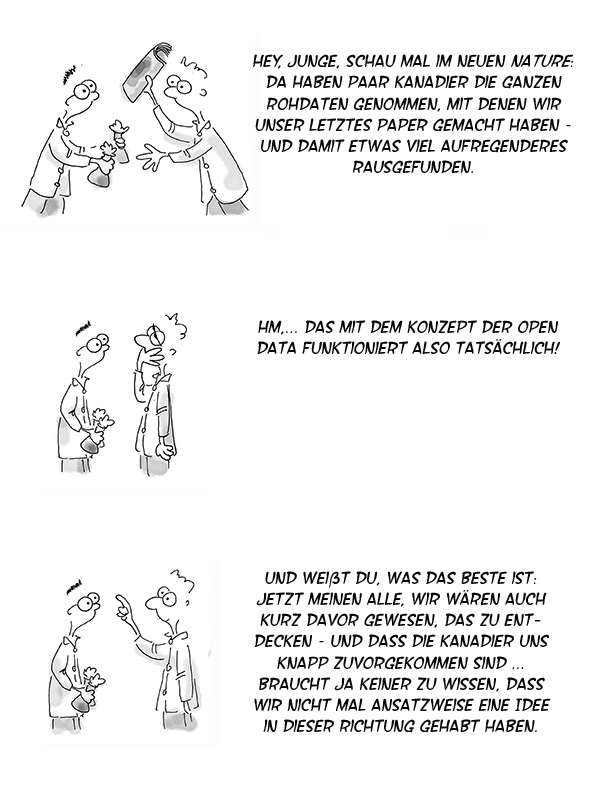

Aus unserer Reihe „Gut gesagt!“ zum Verhältnis von Grundlagen- und angewandter Forschung:

__________________________

__________________________

Die moderne akademische Forschung gleicht eher einer Fabrik mit Förderband als der illustren Diskussionsrunde von Raffael. Sie ist ganz besonders in den letzten drei oder vier Jahrzehnten nach betriebswirtschaftlichen Kriterien auf Effizienz getrimmt worden. Dies nicht nur in der naturwissenschaftlichen Forschung übrigens, sondern vermehrt auch in den Geisteswissenschaften. Je mehr Geld in die Wissenschaft fließt, desto mehr und desto schneller können sich die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler fassbare Resultate erhoffen. Diese erwartet man in der Form von gesellschaftlich relevanten Anwendungen und Lösungsansätzen. „Social Impact“ heißt der entsprechende Paragraph im Forschungsantrag (auch wenn man in der Evolutionsbiologie eher theoretisch ausgerichtet arbeitet). Die Wissenschaft als Deus ex Machina, die unsere Probleme löst, ob technischer oder gesellschaftlicher Art. So wie man heutzutage zum Arzt geht und von der modernen Medizin ein schnell wirkendes Heilmittel erwartet, so rechnet man damit, dass die Wissenschaft praktische Lösungen komplexer Probleme liefert. Oder zumindest einen messbaren Output an Publikationen, welche zu solchen Lösungen führen sollen. Je mehr Geld investiert wird, desto mehr angewandte Weisheit soll also am anderen Ende der Pipeline in Form von wissenschaftlichen Artikeln heraussprudeln.

Schön wär‘s. Leider funktioniert Grundlagenforschung so nicht. Und leider bleibt auch die angewandte Forschung längerfristig stecken, wenn keine echte Grundlagenforschung mehr betrieben wird. Oder wie es Louis Pasteur einst trefflich ausgedrückt hat: Es gibt gar keine angewandte Forschung, nur Forschung und Anwendungen der Forschung.

__________________________

… Sagte der Wiener Wissenschaftsphilosoph und Evolutionsbiologe Jonathan Jäger in Laborjournal 7-8/2020 („Selbstzensur und Produktivitätswahn in der akademischen Wissenschaft“, S. 26-29)

Die vorläufigen Pläne zur Novellierung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes bringen auch unseren Forscher Ernst in ziemliche Erklärungsnot …

(Gezeichnet von Rafael Florés. Jede Menge weiterer Labor-Abenteuer von „Forscher Ernst“ gibt es hier.)

So ganz hat es unser Forscher Ernst noch nicht auf dem Schirm, dass das Arbeitsministerium per Gesetz jetzt auch eine Pflicht zur Arbeitserfassung für Wissenschaft und Forschung eingeführt hat …

(Gezeichnet von Rafael Florés. Jede Menge weiterer Labor-Abenteuer von „Forscher Ernst“ gibt es hier.)

Die Klagen aus der Grundlagenforschung nahmen zuletzt hörbar zu: „Apply or die!“ – „Wende an oder stirb!“ –, schon länger lautet so deren sarkastischer Kommentar auf den wachsenden Druck, dass die Wissenschaft möglichst Ergebnisse produzieren solle, die unmittelbar in konkrete Anwendungen münden können. Klar, das ist kein schlechtes Ziel. Dennoch mahnen insbesondere die Vertreter der akademischen Grundlagenforschung an, dass mit zu starker Priorisierung des Anwendungsaspekts ihre Forschungsfreiheit zunehmend ausgehöhlt werden könnte. Und die ist immerhin verfassungsrechtlich garantiert.

Hintergrund ist natürlich, dass die Forschungspolitik immer vehementer ein klar ersichtliches Anwendungspotenzial in den Projekten der Forscher fordert – und dass die Forschungsförderer daher immer größere Schwierigkeiten haben, reine und ergebnisoffene Grundlagenforschung zu finanzieren. Dabei ist doch allseits bekannt, dass die allermeisten Dinge, die heute „in Anwendung“ sind, ihren Ursprung in völlig zweckfreien, von reiner Neugier getriebenen Forschungsunternehmungen hatten: Antibiotika, Röntgenbilder, Genetischer Fingerabdruck, … – nur drei Beispiele von vielen.

Bei allen diesen Errungenschaften dämmerte das Anwendungspotenzial erst, nachdem man die zugrundeliegenden Phänomene auch wirklich grundlegend verstanden hatte. Und in den meisten Fällen hatte man nicht mal mit zielgerichteten Forschungsplänen nach ihnen gesucht. Vielmehr stieß man im freien Schalten und Walten ergebnisoffener Grundlagenforschung eher zufällig auf ein bislang unbekanntes Phänomen, erkannte die Bedeutung der Resultate – und analysierte das Phänomen durch gezieltes Experimentieren weiter, bis man es grundlegend verstand. Erst dann kamen die Ideen, wie und wofür man das Ganze konkret weiterentwickeln und anwenden konnte.

So weit, so gut. Jetzt lesen wir mal vor diesem Hintergrund die folgenden Zeilen aus einer Pressemeldung der Ruhr-Universität Bochum:

Alte Gelbe Enzyme, kurz OYEs, vom englischen Old Yellow Enzymes, wurden in den 1930er-Jahren entdeckt und seitdem stark erforscht. Denn diese Biokatalysatoren – gelb gefärbt durch ein Hilfsmolekül – können Reaktionen durchführen, welche für die chemische Industrie sehr wertvoll sind, etwa Medikamentenvorstufen oder Duftststoffe herstellen. Obwohl OYEs in vielen Organismen vorkommen, ist ihre natürliche Rolle für diese Lebewesen bisher kaum bekannt – möglicherweise, weil der wissenschaftliche Fokus auf der biotechnologischen Anwendung lag.

Und springen von hier in das Abstract des in der Pressemitteilung vorgestellten Papers eines Teams von Bochumer Chlamydomonas-Forscherinnen und -Forscher (Plant Direct, doi: 10.1002/pld3.480). Auch hier lauten gleich die ersten zwei Sätze: Diesen Beitrag weiterlesen »

Veröffentlichungen sind das Brot des Wissenschaftlers. Doch wer bestimmt, was veröffentlicht wird? In erster Linie die Editoren der betreffenden Forschungsblätter.

Über diese schreiben die fünf Autoren eines frischen Artikels mit dem Titel „Gender inequality and self-publication are common among academic editors“ (Nat Hum Behav, doi: 10.1038/s41562-022-01498-1):

Die Editoren spielen in diesem Prozess eine Schlüsselrolle, da sie das letzte Wort darüber haben, was veröffentlicht wird – und somit den Kanal kontrollieren, über den Wissenschaftler Prestige und Anerkennung erhalten. Darüber hinaus gehören die Herausgeber selbst zu den wissenschaftlichen Eliten, die von ihrer Community als Experten auf ihrem Gebiet anerkannt sind.

Editoren seien auf diese Weise nicht nur die „Gatekeeper“ der Wissenschaft, sondern suchen vielmehr selbst aktiv nach Möglichkeiten zur Veröffentlichung, führen die Autoren weiter aus. Schließlich arbeite die überwiegende Mehrheit von ihnen als aktive Forscher. Und da die Bewertung von Wissenschaftlern in hohem Maße von bibliometrischen Ergebnissen abhänge, stünden sie selbst unter einem gewissen Zwang, weiterhin eigene Originalarbeiten zu veröffentlichen.

Und wo tun sie das? Oftmals in den von ihnen herausgegebenen Zeitschriften. Was fast genauso oft zu Kontroversen führt. Denn wie die Autoren schreiben:

Solche Kontroversen werden durch die Möglichkeit angeheizt, dass die Beiträge der Editoren bevorzugt behandelt werden.

Und dies könne man durchaus als „Missbrauch des wissenschaftlichen Publikationssystems“ werten. Diesen Beitrag weiterlesen »

Wenn wir uns unter Forscherinnen und Forschern umhören, kommt die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) eigentlich ganz gut weg – insbesondere im Vergleich zu anderen Förderorganisationen im Ausland. Beispielsweise bilanzierte erst vor einigen Wochen ein nicht ganz unbekannter Pharmakologe kurz und prägnant: „Wir können doch froh sein, dass wir hierzulande die DFG haben.“

Wenn wir uns unter Forscherinnen und Forschern umhören, kommt die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) eigentlich ganz gut weg – insbesondere im Vergleich zu anderen Förderorganisationen im Ausland. Beispielsweise bilanzierte erst vor einigen Wochen ein nicht ganz unbekannter Pharmakologe kurz und prägnant: „Wir können doch froh sein, dass wir hierzulande die DFG haben.“

Nun sind solche Urteile sicherlich subjektiv gefärbt und hängen stark von den konkreten Fördererfahrungen ab, die einzelne Forscherinnen und Wissenschaftler jeweils mit der DFG gemacht haben. Versucht man jedoch einen objektiveren Blick, kann man leicht den Eindruck gewinnen, dass sie es zuletzt zunehmend schwerer hatte. Nur ein Indiz von mehreren: Trotz stetiger Mittelzuwächse sank die Bewilligungsquote über die letzten zwanzig Jahre auf mittlerweile unter dreißig Prozent der eingereichten Anträge.

Schon vor über zehn Jahren sah der damalige DFG-Präsident Peter Strohschneider aufgrund dieser Entwicklung ein gefährliches Dilemma am Horizont aufziehen: Aufgrund der notorischen Unterfinanzierung von Forschungsprojekten würden die Wissenschaftler zunehmend nicht mehr das Geld beantragen, das sie für ihre Forschung brauchen – sondern vielmehr dort forschen, wo sie überhaupt noch an Geld kommen. Die Folge davon: Die Forschungsfreiheit drohe deutlich eingeschränkt zu werden, während sich das Finanzierungsdilemma eher noch verschärfe.

Doch dieser Trend, der übrigens für die meisten Forschungsförderer genauso gilt, ist noch auf andere Art gefährlich. Denn was passiert, wenn DFG und Co. mit so viel mehr Förderanträgen überschwemmt werden, als sie bewilligen können? Im Bestreben, so fair wie möglich zu sein, verlangen sie immer spezifischere Zielsetzungen und Forschungspläne in den beantragten Projekten. Beispielsweise soll bisweilen sogar die Rolle jedes einzelnen Labormitglieds präzisiert werden. Und natürlich muss man bereits mit ausreichend Daten untermauern, dass die Ziele innerhalb der Förderperiode auch tatsächlich erreichbar sind. Nicht nur die Ergebnisse, auch der Zeitrahmen soll also vorab möglichst klar sein. Und so bekommt die Forschungsförderung endgültig den Charakter von Vertragsabschlüssen – statt Lizenzen zum Losziehen nach neuen Erkenntnissen zu erteilen.

Vielleicht würde es dem künftigen Ruf der DFG eher guttun, wenn sie dieser Entwicklung stärker entgegensteuern würde.

Ralf Neumann

(Illustr.: CC BY 4.0)

Was treibt den wissenschaftlichen Fortschritt an? Alles Mögliche könnte man hier nennen: Neugier, ein offener Geist, auch harte Arbeit, … Nehmen wir es hier aber mal ganz pragmatisch: Zumindest in der heutigen modernen Wissenschaft sind es zuerst und vor allem die Daten, die sie immer weiter voranbringen.

Was treibt den wissenschaftlichen Fortschritt an? Alles Mögliche könnte man hier nennen: Neugier, ein offener Geist, auch harte Arbeit, … Nehmen wir es hier aber mal ganz pragmatisch: Zumindest in der heutigen modernen Wissenschaft sind es zuerst und vor allem die Daten, die sie immer weiter voranbringen.

Nicht zuletzt deshalb ist eine der größten Forderungen der Open-Science-Bewegung, die Rohdaten aus Experimenten jederzeit für alle frei verfügbar zu machen. Und nicht zuletzt deshalb fordern inzwischen die meisten Journals von den Autoren, die Rohdaten der im Manuskript beschriebenen Resultate der Forschungsgemeinde stets zur freien Verfügung zu halten. Weshalb inzwischen auch die meisten Paper das starke Statement ziert: „Data available on request.“

Doch wie stark ist das Statement in der Praxis? Ist es mit robuster Substanz gefüllt? Oder bleibt es als notgedrungene Absichtserklärung eher eine leere Luftnummer?

Bereits in Laborjournal 3/22 (S. 10) berichteten wir von einer nicht gerade hoffnungsvollen Stichprobe zum Thema. Ein Team hatte bei den Autoren von 53 Veröffentlichungen in der Krebsforschung Rohdaten angefordert – ein Drittel antwortete überhaupt nicht, und nur ein Viertel teilte die Daten vollständig und in brauchbarer Form. Diesen Beitrag weiterlesen »

Ende letzter Woche erreichte uns eine Pressemitteilung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG), in der sie wieder einmal über die Verhängung von sanktionierenden Maßnahmen wegen wissenschaftlichen Fehlverhaltens informierte. Es ging um drei verhandelte Fälle, bei denen sie – wie immer – die Namen der „Schuldigen“ nicht nennt. So heißt es etwa zu „Fall Nummer 2“ im Wortlaut:

Ende letzter Woche erreichte uns eine Pressemitteilung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG), in der sie wieder einmal über die Verhängung von sanktionierenden Maßnahmen wegen wissenschaftlichen Fehlverhaltens informierte. Es ging um drei verhandelte Fälle, bei denen sie – wie immer – die Namen der „Schuldigen“ nicht nennt. So heißt es etwa zu „Fall Nummer 2“ im Wortlaut:

Im zweiten Fall war einem Wissenschaftler vorgeworfen worden, er habe in einem Förderantrag zahlreiche relevante und bereits erzielte Forschungsergebnisse nicht als solche benannt, sondern als Forschungsziele und Teile des Arbeitsprogramms formuliert. Dadurch habe er zu einem bedeutenden Anteil Fördermittel für Arbeitsschritte beantragt, die bereits im Vorfeld durchgeführt worden seien. Der Untersuchungsausschuss stellte hier den Tatbestand der unrichtigen wissenschaftsbezogenen Angaben in einem Förderantrag und damit ebenfalls wissenschaftliches Fehlverhalten fest. Er würdigte dabei zwar, dass der Wissenschaftler umfassend und frühzeitig Fehler eingeräumt habe, hielt mit Blick auf den Anteil der betroffenen Passagen dennoch eine Sanktion für notwendig. Auf seinen Vorschlag sprach der Hauptausschuss auch in diesem Fall eine schriftliche Rüge und, da das Kernstück der wissenschaftlichen Arbeit vom Fehlverhalten betroffen sei, zudem einen einjährigen Ausschluss von der Antragsberechtigung aus.

Es ergab sich, dass ich am Rande eines Meetings einem gestandenen Bioforscher kurz diesen Fall referierte. Und dessen spontane Reaktion war genau diejenige, die ich insgeheim erwartet hatte: Er lachte kurz auf und rief aus: „Das macht doch jeder!“

Eben! Bereits vor elf Jahren beschrieben wir dieses „Antrags-Timing“ in unserer Heft-Kolumne „Inkubiert“ (LJ 7-8/2011: 8) folgendermaßen: Diesen Beitrag weiterlesen »

Aus unserer Reihe „Gut gesagt!“ zum Thema „Arbeitseinstellung in der hiesigen und der US-Wissenschaft“:

__________________________

__________________________

[…] Die Leute dort sind wirklich an Wissenschaft interessiert, die sind interessiert an dem, was sie und auch was die anderen machen, und man redet darüber. Das ergibt ein unglaublich lebendiges Klima. Das Maß an Engagement, das die Leute da beruflich haben – und das gilt nicht nur für die Wissenschaftler – das ist wirklich großartig. […] Die Tradition ist hier schon ganz anders. Die ganze Philosophie, dass das Leben zerfällt in das berufliche Leben und das sogenannte Privatleben, das sieht man in Amerika nicht so. Das ist nicht so eine Urlaubsgesellschaft. Die Einstellung zur Arbeit ist eine andere. Weil die Leute alle meinen, sie müssten es irgendwie selbst schaffen. Das hat natürlich auch Kehrseiten, man verliert leicht seinen Job, und die Leute können sich Urlaub oft gar nicht leisten. Aber man klagt dort nicht, was ja in Europa Teil der Kultur ist. In Amerika schaut man eher, wie man es irgendwie besser machen kann. […]

__________________________

… Sagte der 2001 emeritierte Kölner Genetik-Professor Klaus Rajewsky in Laborjournal 3/2012 („Verhandlungssache: Emeriti – Forschen oder Ruhestand?“, S. 23-25). Damals war er gerade wieder nach Deutschland zurückgekehrt, nachdem er als Emeritus weitere zehn Jahre an der US-amerikanischen Harvard University geforscht hatte.