Nicht nur einschlägige Umfragen kommen zu dem Schluss, dass ein guter Teil derjeniger, die Manuskripte für Veröffentlichungen begutachten, das Peer-Review-System für unlautere Zwecke missbraucht. Auch uns wurden immer wieder entsprechende Fälle berichtet. Zuletzt schrieb uns etwa eine Genetikerin [der Name ist der Redaktion bekannt] die folgenden Zeilen:

Nicht nur einschlägige Umfragen kommen zu dem Schluss, dass ein guter Teil derjeniger, die Manuskripte für Veröffentlichungen begutachten, das Peer-Review-System für unlautere Zwecke missbraucht. Auch uns wurden immer wieder entsprechende Fälle berichtet. Zuletzt schrieb uns etwa eine Genetikerin [der Name ist der Redaktion bekannt] die folgenden Zeilen:

In den vergangenen sechs Jahren musste ich bei drei Manuskripten erleben, dass die Gutachter ihre Position eindeutig missbrauchten, um deren Veröffentlichung zu verhindern. Im ersten Fall rief ich den Editor an und sagte ihm, dass ich wüsste, wer der Gutachter sei – und dass er mit sehr schwachen Argumenten versuche, unsere Veröffentlichung zu verhindern. Der Editor gab am Ende zwar zu, dass es sich tatsächlich um diese Person handelte. Trotzdem lehnte er das Manuskript ab.

In den nächsten Fall war interessanterweise wieder derselben Editor verwickelt, den ich mir leider nicht aussuchen konnte. Diesmal verhinderte ein anderer Gutachter unsere Veröffentlichung, indem er zunächst zwei langwierige Überarbeitungen verlangte – um schließlich doch alles abzulehnen. Vier Wochen später veröffentliche er in einer anderen Zeitschrift einen Artikel zum selben Thema. Seine Resultate hatten zwar nicht direkt etwas mit unseren Ergebnissen zu tun, aber offenbar wollte er dennoch einfach schneller sein.

Der letzte Fall ereignete sich vor zwei Jahren, als ein Gutachter, der zu den führenden Wissenschaftlern auf unserem Gebiet gehört, unser Manuskript mit ungewöhnlich seltsamen Argumenten ablehnte. Glücklicherweise bemerkte der Editor dies jedoch – und nahm die Arbeit an, da die beiden anderen Gutachter positiv urteilten.

Ich glaube, dass einige Wissenschaftler das Peer-Review-System auf diese Weise missbrauchen, da sie als Gutachter anonym bleiben und sie daher glauben, dass die Autoren ihre Identität nicht herausfinden werden. Dennoch habe ich keine Lösung für dieses Problem. Zwar veröffentlichen einige Zeitschriften inzwischen die Namen der Gutachter, allerdings befürchte ich, dass vor diesem Hintergrund vermehrt Manuskripte angenommen werden, die nicht den eigentlichen Standards der Zeitschriften entsprechen – einfach weil die Gutachter kritische Argumente, auch wenn sie berechtigt sind, zurückhalten könnten, um nicht ihre eigenen Beziehungen zu den Autoren zu gefährden.

Das lassen wir jetzt mal so stehen, nehmen aber gerne andere Erfahrungen, Meinungen und Vorschläge zum Thema entgegen …

(Illustr.: Adobe Firefly)

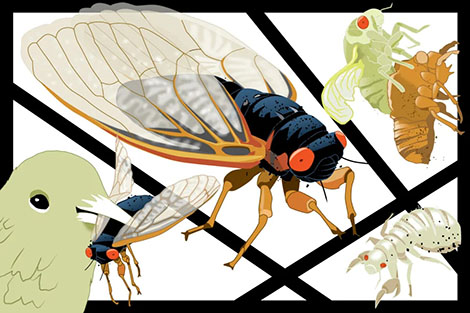

Die Fressorgie des Jahrhunderts naht – zumindest wenn man Zikaden mag. In diesem Frühjahr werden sich im Osten der USA innerhalb weniger Wochen schätzungsweise eine Billion Larven aus der Gattung der Magicicada, der Periodischen Zikaden, nach oben graben und aus ihren Erdlöchern schlüpfen. Mit bis zu 400 Individuen pro Quadratmeter. Bilder einer biblischen Wanderheuschreckenplage drängen sich förmlich auf.

Die Fressorgie des Jahrhunderts naht – zumindest wenn man Zikaden mag. In diesem Frühjahr werden sich im Osten der USA innerhalb weniger Wochen schätzungsweise eine Billion Larven aus der Gattung der Magicicada, der Periodischen Zikaden, nach oben graben und aus ihren Erdlöchern schlüpfen. Mit bis zu 400 Individuen pro Quadratmeter. Bilder einer biblischen Wanderheuschreckenplage drängen sich förmlich auf.

Natürlich könnte sich Dionaea muscipula, die Venusfliegenfalle, von Sonnenlicht, Kohlendioxid, Wasser und Mineralien des Bodens ernähren. Doch jeden Morgen wacht sie auf und entscheidet sich aufs Neue für etwas anderes: Gewalt!

Natürlich könnte sich Dionaea muscipula, die Venusfliegenfalle, von Sonnenlicht, Kohlendioxid, Wasser und Mineralien des Bodens ernähren. Doch jeden Morgen wacht sie auf und entscheidet sich aufs Neue für etwas anderes: Gewalt!

__________________________

__________________________

Tomatensaft ist nicht jedermanns Sache. Zwar stellt allein Deutschland jährlich rund 22 Millionen Liter des Gebräus her. Doch sein muffiges Aroma versagt dem Nachtschatten-Elixier einen Platz in der Haute Cuisine. Mit einem simplen Trick lässt sich das tomatige Geschmackserlebnis indes aufwerten: Begeben Sie sich einfach auf mehrere tausend Meter Höhe. Über den Wolken werden Sie seinen fruchtigen Duft und süß-frischen Geschmack loben. Erdige und giftige Untertöne sind dort verflogen. So schenkt alleine die Lufthansa an Bord ihrer Maschinen jährlich etwa zwei Millionen Liter Tomatenjuice aus. So viel wie Bier!

Tomatensaft ist nicht jedermanns Sache. Zwar stellt allein Deutschland jährlich rund 22 Millionen Liter des Gebräus her. Doch sein muffiges Aroma versagt dem Nachtschatten-Elixier einen Platz in der Haute Cuisine. Mit einem simplen Trick lässt sich das tomatige Geschmackserlebnis indes aufwerten: Begeben Sie sich einfach auf mehrere tausend Meter Höhe. Über den Wolken werden Sie seinen fruchtigen Duft und süß-frischen Geschmack loben. Erdige und giftige Untertöne sind dort verflogen. So schenkt alleine die Lufthansa an Bord ihrer Maschinen jährlich etwa zwei Millionen Liter Tomatenjuice aus. So viel wie Bier! Klar, was unserem Urin die gelbe Farbe gibt – das weiß man bereits seit über hundert Jahren: Urobilin heißt der Farbstoff, und der entsteht seinerseits aus dem orangefarbenen Bilirubin.

Klar, was unserem Urin die gelbe Farbe gibt – das weiß man bereits seit über hundert Jahren: Urobilin heißt der Farbstoff, und der entsteht seinerseits aus dem orangefarbenen Bilirubin.