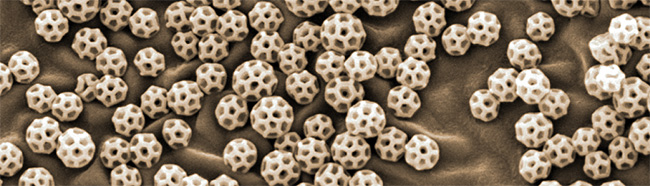

Die Osterinsel birgt immer noch Geheimnisse und Überraschungen. Gerade erst entdeckte etwa eine Gruppe von Wissenschaftlern unter der Leitung des Zoologen Ernest Bunnyway von der Universität Uovo in nahezu unzugänglichen Ecken im Norden der Insel eine neue Vogelart. Versteckt zwischen saftigen Grashalmen fanden Bunnyway und Co. ein Nest mit Eiern, die in allen Farben des Regenbogens gefärbt waren: blaue Eier, rote Eier, grüne Eier, Eier mit Streifen, Zickzacklinien oder Punkten – unendlich viele Varianten.

„Wir waren wochenlang in derselben Gegend im Norden unterwegs, irgendwann hatten wir uns sogar verlaufen“, erzählt Bunnyway Laborjournal. „Doch plötzlich sahen wir diesen Vogel, der aus seinem Nest flüchtete. Er war so schnell, dass wir kein Foto machen konnten. Also näherten wir uns dem Nest – und wir trauten unseren Augen nicht: Keiner von uns hatte je ein so buntes Gelege gesehen.

Im Gegensatz zu seinen Eiern hatte der Vogel selbst eine bemerkenswert unauffällige Zeichnung. Sein braunes, weiches Gefieder sah fast wie ein Fell aus; das Tier war mittelgroß, hatte fleischige Füße und einen kurzen Schnabel. „Nicht unähnlich einem Huhn“, kommentierte Bunnyway. Doch trotz der großen Ähnlichkeit mit Hühnern sind die Wissenschaftler überzeugt, dass die neue Art, die sie in Anlehnung an den bis ins 19. Jahrhundert auf der Insel praktizierten Vogelmannkult Tangata manu tauften, ein Vertreter einer neuen Vogelfamilie ist – und tauften sie Easteridae.

Zurück in ihrem Basislager in Hanga Roa begannen die Wissenschaftler mit der Beschreibung der Art. Der Expeditionsteilnehmer und Ethnologe Birdy Egglestone sprach mit einigen Eingeborenen und erfuhr von ihnen, dass sie die bunten Eier für bestimmte rituelle Zeremonien verwenden, die meist im Frühjahr stattfinden. „Ein Eingeborener berichtete, dass sie jedes Frühjahr ihre Kinder aussenden, um ein paar der schönsten Exemplare zu suchen und zu sammeln. Wenn sie zurückkommen, werden die Eier gekocht und im Rahmen eines großen Familienfestes gegessen.“ Dieser Kult würde schon seit Hunderten von Jahren praktiziert.

Der potenzielle evolutionäre Nutzen hinter dem auffälligen Aussehen der Eier ist indes noch nicht geklärt. Bunnyway vermutet eine gerissene Täuschungs- oder Verwirrungstaktik. Diesbezüglich sind jedoch weitere Untersuchungen notwendig, um zu einem zufrieden stellenden Ergebnis zu kommen. „Wir werden bald wieder in den Norden fahren“, verkündet Bunnyway. „Und vielleicht werden wir dieses Mal schnell genug sein, um ein Exemplar zu fangen.“ Der Plan ist, DNA zu sammeln und die phylogenetischen Beziehungen von Tangata manu ein für alle Mal zu klären. Für diese Analyse veranschlagen die Wissenschaftler etwa ein Jahr. Dann seien die bewilligten Fördermittel für das Projekt sowieso verbraucht, so Bunnyway.

In der Zwischenzeit wünscht Laborjournal seinen Leserinnen und Lesern eine schöne Osterzeit.

(Foto: ivabalk@Pixabay)

Ein wenig stiefmütterlich scheint die Forschungsgemeinde bislang hingegen den Faktor Zeit ins Kalkül genommen zu haben. Oder genauer gesagt: Wie vorgegebene Zeitspannen für das Einrichten konkreter Regulationsmechanismen genutzt werden.

Ein wenig stiefmütterlich scheint die Forschungsgemeinde bislang hingegen den Faktor Zeit ins Kalkül genommen zu haben. Oder genauer gesagt: Wie vorgegebene Zeitspannen für das Einrichten konkreter Regulationsmechanismen genutzt werden.

Leider ist dieser Zusammenhang in der Evolution nicht immer eindeutig, und möglicherweise folgt die Form manchmal zwei oder noch mehr Funktionen. Und damit wären wir bei der Giraffe angekommen …

Leider ist dieser Zusammenhang in der Evolution nicht immer eindeutig, und möglicherweise folgt die Form manchmal zwei oder noch mehr Funktionen. Und damit wären wir bei der Giraffe angekommen …