Wie Evolution funktioniert, zeigt sich oft am anschaulichsten an besonders ausgefallenen Eigenschaften einzelner Organismen.

Nehmen wir als Beispiel die Zwerg- oder Kleinzikaden (Cicadellidae). Diese Insektenfamilie zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass deren 0,2 bis 3 Zentimeter großen Mitglieder die einzigen sind, die sogenannte Brochosomen bilden. Die Evolution „erfand“ solche Brochosomen also erstmals in der Vorfahrenlinie der heutigen Zwergzikaden – und bis heute offenbar nirgendwo anders in der belebten Welt.

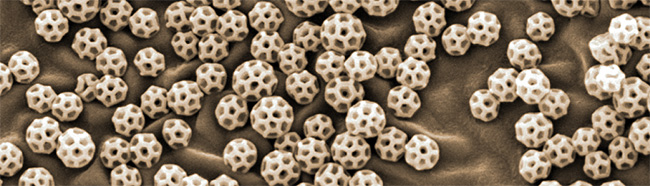

Sehen aus wie kleine Fußbälle: Brochosomen

Doch was sind Brochosomen? Kurz gesagt sind es 0,2 bis 4 Mikrometer große „Hohl-Bällchen“. Der innere Hohlraum wird dabei von einer Oberfläche umspannt, die sich – fast wie bei alten Leder-Fußbällen – aus fünf- und sechseckigen Protein-Lipid-Einheiten zusammensetzt. Die Zwergzikaden bilden diese Mini-Bällchen im Golgi-Komplex bestimmter Zellen der Malpighischen Gefäße, scheiden sie als eine Art Granulat am Hinterleib aus und verteilen sie mit speziellen Borsten der Hinterbein-Tibien auf Körper und Flügeln.

Da die Brochosomen extrem hydrophob sind, liegt nahe, dass sie die Kleinzikaden vor Wasser schützen. Außerdem soll das „Ball-Kleid“ (Sorry, der musste jetzt sein!) verhindern, dass die kleinen Krabbler am Ende rettungslos mit dem von ihnen selbst abgesonderten, zuckrigen Honigtau verkleben.

Schön und gut, aber was lehren uns die Zikaden-Bällchen jetzt über die Evolution? Zunächst einmal: Die Evolution plant nie voraus. Es wird also nicht so gewesen sein, dass die Zwergzikaden-Vorfahren vor dem großen Problem standen, dass sie allzu nass wurden oder an ihrem eigenen Saft verklebten – und dass deren Evolution sie dann deswegen gezielt die Brochosomen entwickeln ließ, um Abhilfe zu schaffen. Diesen Beitrag weiterlesen »

Welches Maß an genetischen Unterschied braucht es, um eindeutig zwei Spezies voneinander zu trennen?

Welches Maß an genetischen Unterschied braucht es, um eindeutig zwei Spezies voneinander zu trennen?