Immer wieder fragen wir in unseren regelmäßigen Rätseln „Kennen Sie sie/ihn?“ nach bemerkenswerten Forscherinnen der vergangenen Jahrzehnte. Und nahezu jedes Mal dienen sie dabei gleichsam als Beispiele, wie schwer es damals selbst Frauen mit außerordentlichen Qualitäten hatten, sich in der Männer-dominierten Wissenschaft adäquat durchzusetzen. Besonders krasse Beispiele siehe etwa hier, hier und hier.

Immer wieder fragen wir in unseren regelmäßigen Rätseln „Kennen Sie sie/ihn?“ nach bemerkenswerten Forscherinnen der vergangenen Jahrzehnte. Und nahezu jedes Mal dienen sie dabei gleichsam als Beispiele, wie schwer es damals selbst Frauen mit außerordentlichen Qualitäten hatten, sich in der Männer-dominierten Wissenschaft adäquat durchzusetzen. Besonders krasse Beispiele siehe etwa hier, hier und hier.

Das ist bis heute besser geworden, keine Frage. Dennoch bleibt hinsichtlich adäquater Karrieremöglichkeiten für Frauen in den Lebenswissenschaften offenbar weiterhin Luft nach oben.

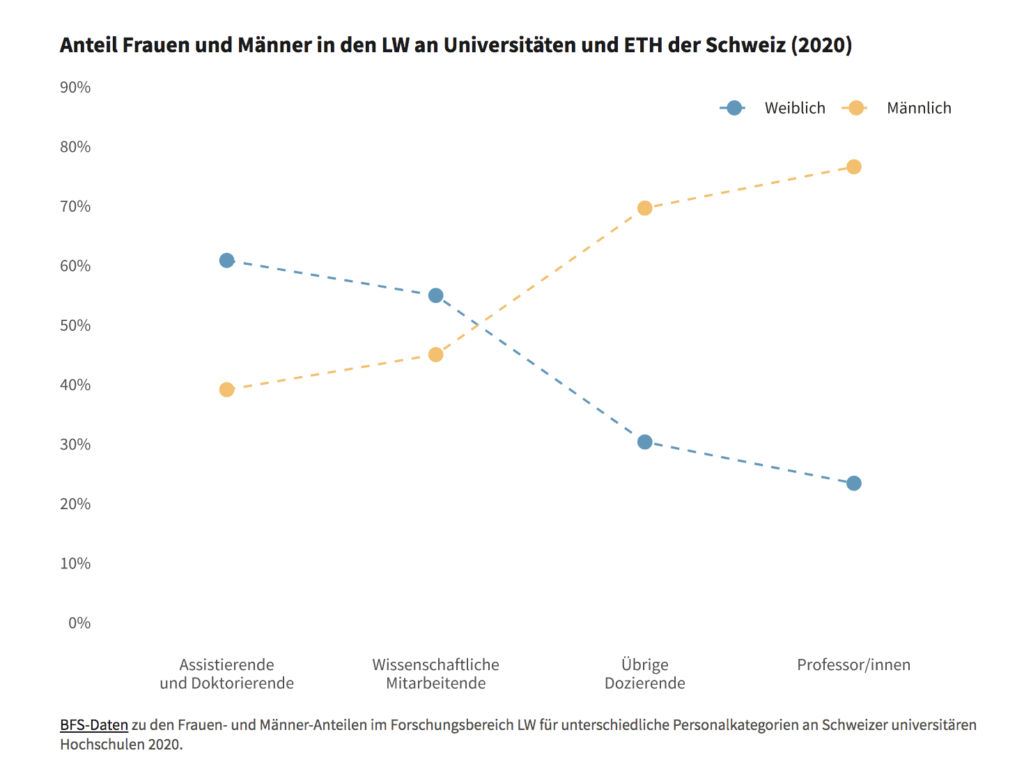

Demonstriert wird dies wieder einmal neu durch Daten des Schweizer Bundesamts für Statistik aus dem Jahr 2020. Unter dem Titel „Gender Monitoring (Teil 2): je höher die Karrierestufe, desto weniger Frauen“ fasst der Schweizerische Nationalfonds (SNF) diese folgendermaßen zusammen:

Der Rückgang des Frauenanteils auf den akademischen Karrierestufen wird auch als Leaky Pipeline bezeichnet, als undichte oder lecke Rohrleitung. Die Daten des Bundesamtes für Statistik (BFS) aus dem Jahr 2020 zeigen ein eindeutiges Bild: An den Universitäten und ETH ist die Leaky Pipeline ausgeprägt – und zwar in allen Fachbereichen.

So bildeten 2020 während eines Studiums in den Lebenswissenschaft Frauen noch die Mehrheit, um dann über die einzelnen akademischen Karrierestufen bis hin zur Professur auf einen Anteil von nur noch 23 Prozent zusammenzuschrumpfen. Siehe hier:

Ein ähnliches Bild zeichnen die Schweizer Daten zu den Anträgen auf die Förderinstrumente, die der SNF für die verschiedenen akademischen Karrierestufen installiert hat: Beim Förderinstrument DocMobility für die Doktorandinnen und Doktoranden sind erstere mit 60 Prozent in der Mehrheit, bei der reinen Projektförderung für „fertige“ Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler liegt der Frauenanteil nur noch bei 26 Prozent.

Der SNF bilanziert daher:

Die Leaky Pipeline ist also auch bei den Förderinstrumenten des SNF ausgeprägt. Der Anteil an Forscherinnen, die ein Gesuch um Finanzierung einreichen, ist auf den späteren Karrierestufen zu gering. Mit einer Reihe von Maßnahmen versuchen wir seit einigen Jahren dies zu ändern. Dazu gehören zum Beispiel zusätzliche finanzielle Leistungen für Eltern, oder dass wir in SNF-unterstützten Projekten Teilzeitarbeit ermöglichen. Wir fördern ebenfalls explizit Professuren von Frauen. Die Wirkung dieser Maßnahmen beobachten wir genau und werten sie aus. Zusammen mit den Maßnahmen der Hochschulen sollen sie dazu führen, dass mehr Frauen eine Karriere in der Wissenschaft verfolgen.

Die Absichten sind lobenswert, aber ob die konkreten Maßnahmen tatsächlich ausreichen, um die Löcher in der „Frauen-Pipeline“ besser zu stopfen? Was wohl unsere betroffenen Leserinnen dazu meinen? …

Ralf Neumann

(Illustr.: A. Marshall)