Aus unserer Reihe „Gut gesagt!“ zum Verhältnis von Grundlagen- und angewandter Forschung:

__________________________

__________________________

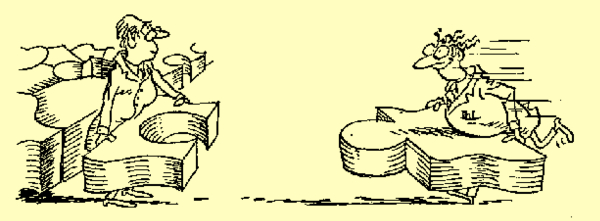

Die moderne akademische Forschung gleicht eher einer Fabrik mit Förderband als der illustren Diskussionsrunde von Raffael. Sie ist ganz besonders in den letzten drei oder vier Jahrzehnten nach betriebswirtschaftlichen Kriterien auf Effizienz getrimmt worden. Dies nicht nur in der naturwissenschaftlichen Forschung übrigens, sondern vermehrt auch in den Geisteswissenschaften. Je mehr Geld in die Wissenschaft fließt, desto mehr und desto schneller können sich die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler fassbare Resultate erhoffen. Diese erwartet man in der Form von gesellschaftlich relevanten Anwendungen und Lösungsansätzen. „Social Impact“ heißt der entsprechende Paragraph im Forschungsantrag (auch wenn man in der Evolutionsbiologie eher theoretisch ausgerichtet arbeitet). Die Wissenschaft als Deus ex Machina, die unsere Probleme löst, ob technischer oder gesellschaftlicher Art. So wie man heutzutage zum Arzt geht und von der modernen Medizin ein schnell wirkendes Heilmittel erwartet, so rechnet man damit, dass die Wissenschaft praktische Lösungen komplexer Probleme liefert. Oder zumindest einen messbaren Output an Publikationen, welche zu solchen Lösungen führen sollen. Je mehr Geld investiert wird, desto mehr angewandte Weisheit soll also am anderen Ende der Pipeline in Form von wissenschaftlichen Artikeln heraussprudeln.

Schön wär‘s. Leider funktioniert Grundlagenforschung so nicht. Und leider bleibt auch die angewandte Forschung längerfristig stecken, wenn keine echte Grundlagenforschung mehr betrieben wird. Oder wie es Louis Pasteur einst trefflich ausgedrückt hat: Es gibt gar keine angewandte Forschung, nur Forschung und Anwendungen der Forschung.

__________________________

… Sagte der Wiener Wissenschaftsphilosoph und Evolutionsbiologe Jonathan Jäger in Laborjournal 7-8/2020 („Selbstzensur und Produktivitätswahn in der akademischen Wissenschaft“, S. 26-29)

Terran Lane schreibt über zunehmende Kurzsichtigkeit und Zwänge in der freien Grundlagenforschung (in „

Terran Lane schreibt über zunehmende Kurzsichtigkeit und Zwänge in der freien Grundlagenforschung (in „