Was wäre, wenn jeder Forscher einfach erstmal Geld bekäme? Ganz ohne Antrag, geschweige denn Peer Review? So wie einstmals Otto Warburg, der lediglich schrieb: „Ich benötige 10.000 Mark. Otto Warburg“. Und sie tatsächlich bekam.

Was wäre, wenn jeder Forscher einfach erstmal Geld bekäme? Ganz ohne Antrag, geschweige denn Peer Review? So wie einstmals Otto Warburg, der lediglich schrieb: „Ich benötige 10.000 Mark. Otto Warburg“. Und sie tatsächlich bekam.

„Ja ja, träum‘ weiter“, mögen jetzt viele denken. Doch gemach, blättern wir hierzu ruhig mal in ein etwas älteres Heft von Accountability in Research — und reiben uns angesichts einer kanadischen Studie ungläubig die Augen (Band 16(1), S. 13-40). Da teilen uns die Autoren mit, dass ein sogenannter „Direct Baseline Discovery Grant“ des Natural Science and Engineering Research Council Canada (NSERC) im Durchschnitt 30.000 kanadische Dollar wert ist. Und dem setzen sie entgegen, was der ganze Prozess des Antragschreibens samt anschließender Bewilligung oder Ablehnung (!) durch Peer Review — nach Arbeitszeit et cetera bemessen — insgesamt kostet: nämlich satte 40.000 kanadische Dollar pro Antrag.

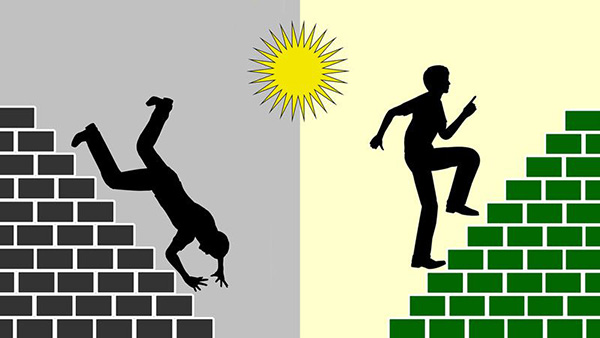

Selbst nach mehrmaligem Augenreiben bleibt somit das Fazit: Ein abgelehnter Antrag verbrät 10.000 Dollar mehr, als das Projekt bei Bewilligung überhaupt bekommen könnte. Da muss doch was faul sein! Und natürlich brauchen die Autoren auch keine höhere Mathematik um zu folgern, dass der NSERC sogar noch Geld sparen würde, wenn er jedem „qualifizierten Forscher“ den 30.000-Dollar-Baseline Grant einfach auf Anfrage direkt in die Hand drücken würde.

Sicher, 30.000 Dollar sind für diejenigen, die materialaufwändige Forschung betreiben, nicht viel. Dennoch spekulieren die Autoren, dass durch solcherart „effizientere“ Verteilung von Fördermitteln deutlich mehr und bessere Forschung laufen könnte — insbesondere im „Critical-Idea-or-Discovery“-Stadium. Wenn dann die ersten Ergebnisse tatsächlich vielversprechend wären, hätte man immerhin schon etwas in der Hand, um nachfolgend einen größeren — und natürlich begutachteten — Grant zu beantragen.

Bleibt noch die Frage, ob nach diesem Schema nicht Hinz und Kunz Geld bekommen könnten — und eben nicht nur „qualifizierte Forscher“. Dazu lediglich folgender Blog-Kommentar eines Forschers:

Bei jedem Karriereschritt, bei jedem einzelnen Paper werden wir immer wieder neu evaluiert. So sorgfältig und eindringlich, dass man uns doch irgendwann einmal genau in diesem einen Punkt trauen können sollte — nämlich dann, wenn wir neue Forschung anpacken.

Ralf Neumann

[Addendum: Fairerweise muss abschließend noch erwähnt werden, dass ein kanadischer Physiker die Kalkulation des Arbeitsaufwands von 40.000 kanadischen Dollar pro Antrag nachfolgend als viel zu hoch kritisierte (Accountability in Research 16(4): 229-31). Ein weiteres Paper dagegen kalkulierte für die Bearbeitung von Forschungsanträgen in Australien ähnlich hohe Ausgaben (BMJ Open 2013;3:e002800).]