Einzig der Wahrheit seien Forscher und Forscherin verpflichtet. Und selbstlos seien sie dabei. Immer bestrebt, Wissen und Erkenntnis zu mehren. Nicht zum eigenen Ruhm, sondern allein zum Wohle aller. Soweit das hehre Ideal.

Einzig der Wahrheit seien Forscher und Forscherin verpflichtet. Und selbstlos seien sie dabei. Immer bestrebt, Wissen und Erkenntnis zu mehren. Nicht zum eigenen Ruhm, sondern allein zum Wohle aller. Soweit das hehre Ideal.

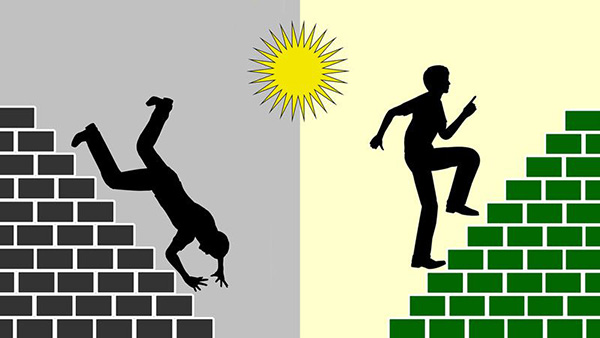

Jedoch sind Forscherinnen und Forscher auch nur Menschen. Und Menschen brauchen Anerkennung, brauchen Bestätigung.

Wie aber erfahren Forscher und Forscherinnen Anerkennung? Was ist deren wirklicher Lohn?

Geld kann es nicht sein. Schon im mittleren Management verdient man mehr als auf einem Uni-Lehrstuhl. Und überhaupt kann man mit den entsprechenden Qualitäten vielfach woanders leichter „Karriere machen“.

Auch die Aufmerksamkeit eines breiten Publikums kann es kaum sein. Denn wenn nicht gerade weltweit Corona unterwegs ist und man Christian Drosten heißt – wann wird dann eine Forscherin oder ein Forscher schon mal in die großen Medien gehievt. Zu speziell, zu wenig publikumstauglich ist in aller Regel, was sie tun.

Bleibt also nur die „Szene“, die „Community“. Die umfasst schon nahezu alles, woher Forscherin oder Forscher sich Anerkennung erhoffen kann. Denn nur aus der Community kommt mal jemand und klopft einem auf die Schulter. Sagt dann vielleicht: „Super Sache, wie Du Protein X kristallisiert hast – ein derart ausgefuchstes Membranprotein, das war doch extraschwer.“ Oder etwa: „Respekt, das war eine sehr elegante Strategie, wie Du gezeigt hast, dass Gen Y bei Pathway Z mitspielt.“ Oder – etwas moderner – womöglich: „Alle Achtung! Wirklich klasse, der Algorithmus, den Du zum Aufspüren dieser nicht-codierenden Steuerelemente in allen möglichen Genomen geschrieben hast.“

Zugegeben, das tut gut. Aber ist dies tatsächlich der potenzielle Lohn, der Forscherinnen und Forscher im Innersten antreibt? Oder reicht dafür vielmehr wirklich die reine Befriedigung der sprichwörtlich starken Forscherneugier aus?

Die Antworten der wenigen, die überhaupt darüber reden, gehen tatsächlich oftmals in diese Richtung. So sagte etwa einer, es sei ihm Lohn genug, wenn er nach jahrelanger Arbeit endlich „die wunderschöne, in ihrer Perfektion von keinem Kunstwerk zu übertreffende Struktur“ des Proteins Sowieso auf dem Monitor bewundern könne.

Noch schöner allerdings drückte es folgender „Lonesome Researcher“ aus: „Für mich gibt es nichts Erregenderes, als wenn ich spät abends endlich das Ergebnis langer Versuchsreihen sehe – und dann voller Ergriffenheit registriere, dass ich für diese eine Nacht der einzige Mensch auf der ganzen Welt bin, der das jetzt weiß.“

Geht es euch Forscherinnen und Forschern da draußen tatsächlich manchmal genauso?

Ralf Neumann