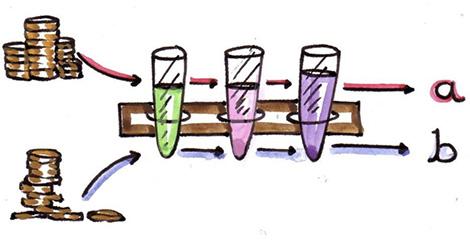

Money makes research go round…

Der frischgebackene Masterstudent merkt das erstmals, wenn er voller Elan die nötigen Vektorkonstrukte für sein Projekt zusammenbastelt. Nach Klonierungsansatz und eifrigem Studium der entscheidenden Sequenzabschnitte wählt er für den analytischen Verdau ausgerechnet das Restriktionsenzym FatI. Erwartungsvoll präsentiert er den Plan seinem Prof — und der schlägt die Hände über dem Kopf zusammen: „FatI, ja klar! Tatsächlich so ziemlich das fetteste Enzym von allen. 250-mal teurer als EcoRI. Und das, nur um ein Plasmid zu überprüfen? Nee, das geht ganz sicher auch mit viel billigeren Enzymen.“

Woher sollte der arme Masterstudent das wissen? Denn auch in der Forschung gilt die weitverbreitete Etikette: Über Geld spricht man nicht! Selbst Postdocs haben meist keine Ahnung, was ihr eigenes Projekt kostet — geschweige denn, wieviel Geld das gesamte Labor zur Verfügung hat und wie es budgetiert ist.

Dabei müssten eigentlich genau diese Dinge — Budgetierung und Grant Management — zwingender Bestandteil eines ordentlichen Postdoc-Trainings sein. Schließlich müssen diese bald selbst die vollen Kosten für geplante Projekte zuverlässig kalkulieren und daraufhin die passenden Anträge stellen können. Der Laborleiter, der einmal im Jahr mit seinen Leuten eine komplette „Haushaltssitzung“ macht, ist jedoch die rühmliche Ausnahme. Die Realität spiegelt sich eher in der folgenden Forums-Frage eines Postdocs:

Kann ich meinen Chef einfach ansprechen — nach dem Motto: „Ich würde gerne mehr über Labor-Budgetierung und -Management lernen, um besser auf meine akademische Zukunft vorbereitet zu sein. Kannst du mir daher das ungefähre Jahresbudget für unser Labor erklären und mir aufschlüsseln, wie es sich auf die einzelnen Posten verteilt?“ Wäre das genauso unverschämt, wie ihn nach seinem Gehalt zu fragen? Oder so heikel, wie sich nach seiner letzten Zahnbehandlung zu erkundigen?

Nein, es ist weder unverschämt noch heikel — es ist absolut angemessen!

Allerdings kann es einem dann auch ergehen wie Postdoc Müller: Dem erklärte sein Chef auf Nachfrage nach anfänglichem Zögern umfassend das Finanzmanagement der Gruppe — mit dem Resultat, dass dieser seitdem die komplette Buchhaltung des Labors am eigenen Hals hat.

Ralf Neumann

Doktorandin Petra kommt nach einigen Wochen Schreibarbeit zu Hause wieder ins Labor, um für den nächsten Tag ein Experiment vorzubereiten, das ihr für das Paper noch fehlt. Das Vorhaben beginnt natürlich mit… Suchen! Ihre Pipetten sind auf andere Arbeitsplätze und in fremde Schubladen verteilt. Neben der Waage hat jemand eine Dauerpipette für alle eingerichtet — natürlich ist es eine von ihren. Also erstmal die Pipetten zusammensammeln, putzen und eichen.

Doktorandin Petra kommt nach einigen Wochen Schreibarbeit zu Hause wieder ins Labor, um für den nächsten Tag ein Experiment vorzubereiten, das ihr für das Paper noch fehlt. Das Vorhaben beginnt natürlich mit… Suchen! Ihre Pipetten sind auf andere Arbeitsplätze und in fremde Schubladen verteilt. Neben der Waage hat jemand eine Dauerpipette für alle eingerichtet — natürlich ist es eine von ihren. Also erstmal die Pipetten zusammensammeln, putzen und eichen.

Wenn zum Beispiel eine TA aufgrund der Trägheit einiger Studenten das Praktikumslabor erst abends um 21:45 Uhr zuschließen kann, dann hat sie einen 14-Stunden-Tag hinter sich, da sie ja bereits morgens um 7:00 Uhr mit der Arbeit begonnen hatte. Das Zeiterfassungssystem honoriert diesen selbstlosen Einsatz für die Uni, indem es von den 14 Stunden einfach vier Stunden abzwackt, denn mehr als zehn Stunden pro Tag sind ja ‚verboten‘! Das macht aber nichts, denn ins elektronische Zeiterfassungssystem kann sich jede Angestellte einloggen und diese abgezwackten Stunden korrigieren, beziehungsweise sie sich anderswo wieder gutschreiben. Das muss dann allerdings schriftlich verfasst, ausgedruckt, vom Vorgesetzten gegengezeichnet und an die zentrale Verwaltung, Geschäftsbereich Personal, Referat ‚Zeiterfassung‘, gesandt werden. Es ist also reichlich Raum gegeben für verwaltungstechnische ‚Korrekturen’, weil die Verwaltung mit ihren vielseitigen Aufgaben ja total überlastet ist und das nicht auch noch alles kontrollieren kann. Daher wird erwartet, dass die Angestellten sich selbst kontrollieren (so, wie vor der Einführung des Erfassungssystems!) — ihre Zeiten also selbst erfassen und gegebenenfalls korrigieren.

Wenn zum Beispiel eine TA aufgrund der Trägheit einiger Studenten das Praktikumslabor erst abends um 21:45 Uhr zuschließen kann, dann hat sie einen 14-Stunden-Tag hinter sich, da sie ja bereits morgens um 7:00 Uhr mit der Arbeit begonnen hatte. Das Zeiterfassungssystem honoriert diesen selbstlosen Einsatz für die Uni, indem es von den 14 Stunden einfach vier Stunden abzwackt, denn mehr als zehn Stunden pro Tag sind ja ‚verboten‘! Das macht aber nichts, denn ins elektronische Zeiterfassungssystem kann sich jede Angestellte einloggen und diese abgezwackten Stunden korrigieren, beziehungsweise sie sich anderswo wieder gutschreiben. Das muss dann allerdings schriftlich verfasst, ausgedruckt, vom Vorgesetzten gegengezeichnet und an die zentrale Verwaltung, Geschäftsbereich Personal, Referat ‚Zeiterfassung‘, gesandt werden. Es ist also reichlich Raum gegeben für verwaltungstechnische ‚Korrekturen’, weil die Verwaltung mit ihren vielseitigen Aufgaben ja total überlastet ist und das nicht auch noch alles kontrollieren kann. Daher wird erwartet, dass die Angestellten sich selbst kontrollieren (so, wie vor der Einführung des Erfassungssystems!) — ihre Zeiten also selbst erfassen und gegebenenfalls korrigieren.