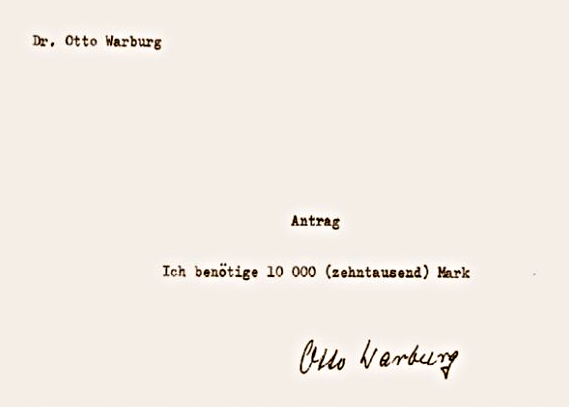

Die Geschichte vom wahrscheinlich kürzesten Projektantrag der gesamten Forschungsgeschichte ist mittlerweile gut bekannt: Zehn Jahre, bevor Otto Warburg im Jahre 1931 den Nobelpreis für „die Entdeckung der Natur und der Funktion des Atmungsferments“ erhielt, ließ er seine Sekretärin lediglich die folgenden paar Worte schreiben:

Warburg unterzeichnete, ließ den Antrag an die Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft schicken — und bekam umgehend das Geld ohne weitere Nachfrage.

(Die Ironie an der Geschichte ist, dass Warburg ein paar Monate später nicht mal ein Brot für die 10.000 Mark kaufen konnte; die Hyperinflation im Dezember 1922 hatte das Geld in Nullkommanichts vollkommen entwertet. Doch dies nur am Rande — hier soll’s jetzt vielmehr um folgendes gehen:…)

Offenbar hatten die Forschungsförderer zu diesen, Warburgs Zeiten noch Vertrauen in ihre Forscher. Das heißt, zumindest in diejenigen Exemplare ihrer Gattung, die bereits bewiesen hatten, dass hinter ihren Projektideen in aller Regel tatsächlich Substanz steckt. Denn dass Warburg zu den hellsten Forscherköpfen seiner Zeit gehörte, wussten damals auch die Mittel-Verwalter in der Weimarer Republik. Folglich schien auch keiner von ihnen daran zu zweifeln, dass Warburg das Geld sinnvoll verwenden würde — auch ohne die geringste Ahnung zu haben, was genau er damit erforschen wollte.

Klar, dass einem mit Blick auf das aktuelle Forschungsförderungssystem jetzt jede Menge ketzerische Fragen auf der Zunge liegen:

► Hat sich dieses Vertrauen in einen Forscher, der seine Leistungsbereitschaft und Originalität bereits hinlänglich gezeigt hatte, etwa nicht gelohnt?

► Welchen Unterschied hätte es gemacht, wenn Warburg wochenlang damit gebunden gewesen wäre, einen „ordentlichen“ Projektantrag mit all dem üblichen prophetischen Pipapo zu schreiben — und dann erstmal monatelang zu warten?

► Welchen Unterschied hätte es gemacht, wenn Warburg — wie heute üblich — zwischenbegutachtet, bibliometrisch überprüft und sonstwie evaluiert worden wäre?

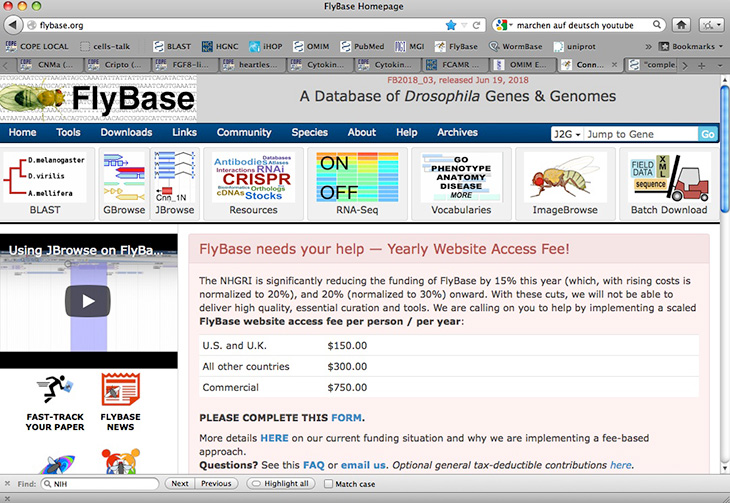

Auf letztere zwei Fragen ahnen wir die Antwort: Warburg hätte einen gehörigen Teil seiner Zeit von der Forschung abziehen müssen, um Berichte und Folgeanträge zu schreiben. Und einen weiteren ordentlichen Teil hätte er dafür opfern müssen, um in dem heute üblichen „Asthma-Stil“ den für erfolgreiche Antragstellungen notwendigen Publikationsstrom aufrecht zu erhalten.

Man muss kein Hellseher sein, dass Warburgs Genius dies als unzumutbare Gängelung empfunden hätte — und dass im gleichen Atemzug dessen Spaß und Begeisterung für seine Arbeit stark gelitten hätten.

Nicht gerade das Szenario, in dem Nobelpreise gedeihen — oder?

x

Erinnert sich noch jemand daran, als vor ziemlich genau elf Jahren der

Erinnert sich noch jemand daran, als vor ziemlich genau elf Jahren der

Wer seine Intelligenz dazu nutzen will, viel Geld zu verdienen, geht überall hin — nur nicht in die Wissenschaft. Das ist Fakt. Und so geht dem Geschäft, in dem eigentlich die schlauesten Köpfe wirken sollen, schon mal viel „Hirn“ verloren.

Wer seine Intelligenz dazu nutzen will, viel Geld zu verdienen, geht überall hin — nur nicht in die Wissenschaft. Das ist Fakt. Und so geht dem Geschäft, in dem eigentlich die schlauesten Köpfe wirken sollen, schon mal viel „Hirn“ verloren. Die Summe der eingeworbenen Forschungsmittel ist zuletzt ein immer größerer Evaluations-Faktor geworden. Wer viel Geld bewilligt bekommt, der kann nicht schlecht sein — so die simple Logik. Zumal der Kandidat dafür ja immer wieder jede Menge kritische Kollegen überzeugen muss. Ganz klar also — wo nach eingehender Prüfung stetig Geld hinfließt, da muss auch Qualität sein.

Die Summe der eingeworbenen Forschungsmittel ist zuletzt ein immer größerer Evaluations-Faktor geworden. Wer viel Geld bewilligt bekommt, der kann nicht schlecht sein — so die simple Logik. Zumal der Kandidat dafür ja immer wieder jede Menge kritische Kollegen überzeugen muss. Ganz klar also — wo nach eingehender Prüfung stetig Geld hinfließt, da muss auch Qualität sein.