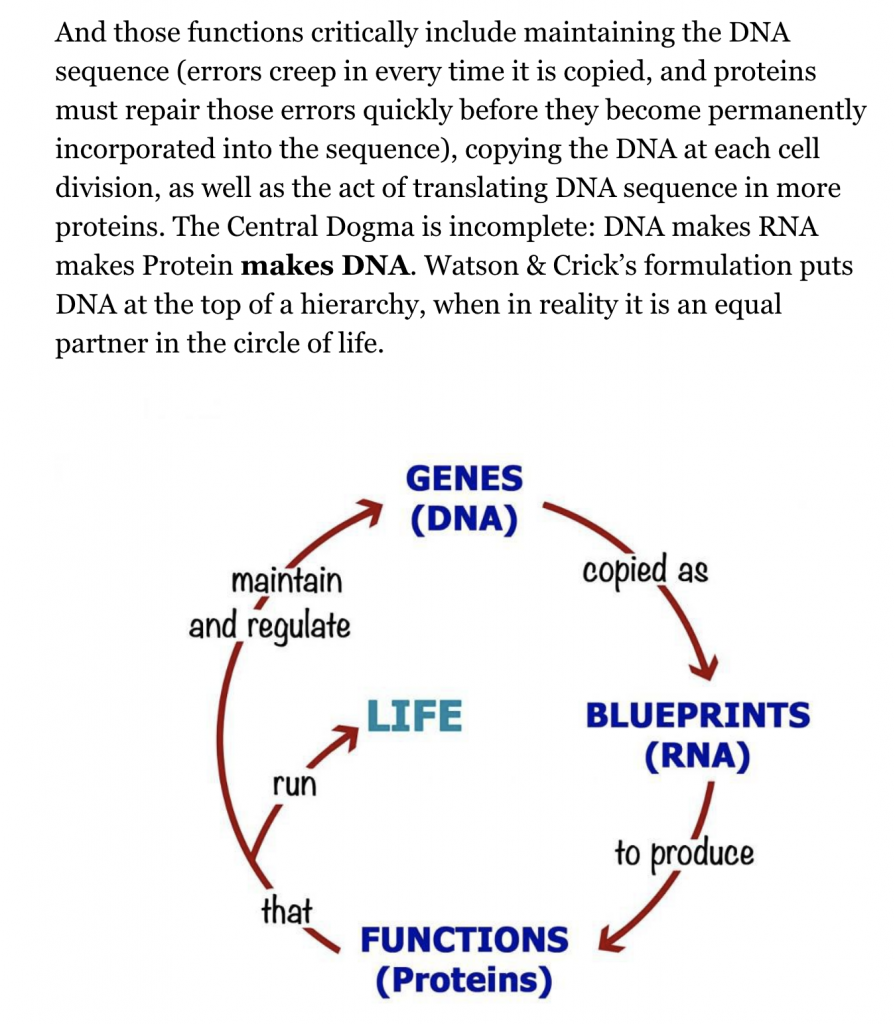

Arrgh, auch bei Forbes haben sie das Zentrale Dogma der Molekularbiologie von Francis Crick nicht verstanden — wie so viele andere zuvor. Im Artikel „The Cult Of DNA-centricity“ heißt es:

Francis Crick hat nie von „Machen“ geredet. Oder von „Kopieren“, „Produzieren“ und „Regulieren“ — wie im Schaubild. Dann wäre das Dogma von Anfang an unvollständig gewesen, da DNA sich schließlich auch selbst kopiert — wie auch die RNA einiger RNA-Viren. Und spätestens mit der Entdeckung der RNA-nach-DNA-kopierenden Reversen Transkriptase wäre es komplett in sich zusammengefallen.

Interessanterweise wird dennoch bis heute immer wieder versucht, Cricks Zentrales Dogma auf diese Weise zu Grabe zu tragen. Womit man ihm allerdings jedes Mal Unrecht tut. Denn bei der ersten schriftlichen Erwähnung 1958 sprach Crick lediglich von Informationsfluss:

… once (sequential) ‚information‘ has passed into protein it cannot get out again.

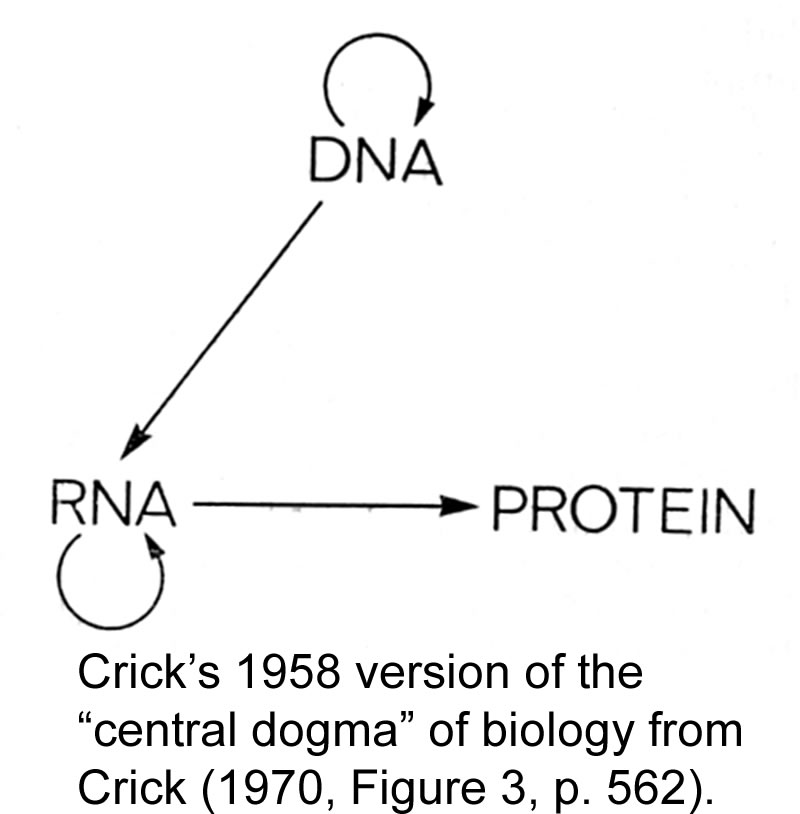

1970 präzisierte er die Grundaussage, nicht zuletzt angesichts der Entdeckung der Reversen Transkriptase, noch einmal folgendermaßen:

The central dogma of molecular biology deals with the detailed residue-by-residue transfer of sequential information. It states that such information cannot be transferred from protein to either protein or nucleic acid.

Und er garnierte dies mit folgender Abbildung:

Mal ehrlich: Als Zentrales Dogma kann das doch grundsätzlich auch heute — 60 Jahre später — noch stehen bleiben.

Warum aber verstehen es bis heute so viele falsch? Crick kam ausgerechnet sein alter Partner und Mit-Entdecker der DNA-Struktur in die Quere: James Watson. 1965 vereinfachte er in der Erstausgabe seines populären Lehrbuchs Molecular Biology of the Gene Cricks Dogma zu „DNA → RNA → Protein“. Dummerweise wurden die Pfeile von da ab mehrheitlich als „Makes“ interpretiert, statt im Sinne von „Informationsfluss“. Das Missverständnis war damit perfekt — und verbreitet sich bis zum heutigen Tage weiter unter Studenten, interessierten Laien und sogar einigen Forschern…

… Siehe etwa David Grainger, Autor des erwähnten Forbes-Artikels. Der war lange Gruppenleiter am Department of Medicine der Cambridge University, veröffentlichte über 80 Originalartikel und ist seit ein paar Jahren in der Life Science-Industrie aktiv…

(Mehr zur Geschichte des Zentralen Dogmas gibt’s übrigens in dem ziemlich frischen Jubiläumsartikel „60 years ago, Francis Crick changed the logic of biology“, PLoS Biol 15(9): e2003243.)

Denn sie wissen nicht, was sie tun. — Viele dürfte diese Zeile unmittelbar an den gleichnamigen Filmklassiker mit James Dean erinnern. Heute könnte sie jedoch auch für einen großen Teil biomedizinischer Forschung gelten.

Denn sie wissen nicht, was sie tun. — Viele dürfte diese Zeile unmittelbar an den gleichnamigen Filmklassiker mit James Dean erinnern. Heute könnte sie jedoch auch für einen großen Teil biomedizinischer Forschung gelten.