Durchstarten in der Life-Science-Industrie (2)

Perspektivenwechsel – von der Uni in die Industrie

Morna Gruber, Laborjournal 3/2022

(10.03.2022) Man könnte denken: „Als Wissenschaftler macht man Wissenschaft – da spielt es doch keine Rolle, ob an der Uni oder in der Industrie.“ Ja, die wissenschaftliche Denkweise und Methodik sind durchaus ähnlich, aber der größere Kontext ist ein vollständig anderer. Wir erläutern den Unterschied.

Zwei bedeutende Grundregeln unternehmerischen Denkens und Handelns konnte ich schon während meines ersten Vorstellungsgesprächs in einem Unternehmen erahnen: Erstens, ein Unternehmen muss Gewinn erwirtschaften und diesen reinvestieren, um innovativ bleiben und langfristig am Markt bestehen zu können. Zweitens, Marktorientiertheit als Grundlage von strategischen Entscheidungen und Kundenzufriedenheit als Ziel aller operativen Handlungen hat nicht nur mit Vertrieb zu tun, sondern ist die geistige Grundhaltung, die den unternehmerischen Erfolg sicherstellt.

Klingt abstrakt und erschlagend, aber sobald man ein Unternehmen betritt, wird einem klar, dass der Fokus dort ein komplett anderer ist als an einer Universität. Natürlich händigt einem niemand ein Handbuch aus, in dem die oben beschriebenen Sätze stehen. Die Denkweise wird einfach gelebt, und man erkennt sie sofort an der Sprech- und Handlungsweise der meisten Mitarbeiter in den Unternehmen.

Meine erste Stelle in der Industrie war die einer Projektleiterin in der in In-vivo-Abteilung eines Auftragsforschungsunternehmens. Wie ich in der vergangenen Ausgabe schon berichtete, kam ich eher zufällig zu der Stelle. Kurz zur Erinnerung: Am Institut, an dem ich Postdoc war, forschten wir an Mäusen. Wir hatten die Haltung und Zucht der Tiere an ein Auftragstierhaltungsunternehmen ausgelagert, und ich war die Ansprechpartnerin für den zuständigen Projektleiter des Unternehmens. Wir hatten wöchentlich Kontakt, um Zuchtschemata zu besprechen, und so erfuhr ich, dass die Firmenleitung eine Projektleiterin für die In-vivo-Abteilung suchte. Ich bekundete Interesse, und da ich dem Unternehmen schon aus der Zusammenarbeit persönlich bekannt war, wurde ich direkt zum Vorstellungsgespräch eingeladen.

Und nun möchte ich erläutern, wodurch ich schon im Vorstellungsgespräch die Grundregeln des unternehmerischen Denkens und Handelns kennenlernte. In dem Gespräch ging es nur ganz zu Anfang kurz um meine wissenschaftliche Expertise. Es wurde einfach davon ausgegangen, dass ich die wissenschaftlichen Kenntnisse, die im Curriculum Vitae beschrieben waren, auch tatsächlich hatte und beherrschte. Vielmehr ging es um betriebswirtschaftliche Themen: Darunter die Geschäftsfelder Auftragstierhaltung, Health Monitoring, Kryokonservierung, Antikörper- und Assayentwicklung sowie präklinische In-vivo-Studien an Nagern und Schweinen. Des Weiteren sprachen wir über Kundenstruktur, Pläne zur Geschäftsfelderweiterung, Konkurrenzsituation und Preisstruktur sowie Organisation der Stammkundenpflege und Pläne zur Neukundenakquise.

Mir glühten die Ohren und mein Gehirn lief auf Hochtouren. Das hatte ich so nicht kommen sehen. Glücklicherweise wurde von mir nur erwartet, dass ich das, was da besprochen wurde, grob verstand – und nicht, dass ich das ganze Wissen dazu schon mitbrachte.

Das war so peinlich

Während des Rundgangs durch das Unternehmen wurden mir auch das Tierhaus und die dazugehörigen Labore gezeigt. Einer der Projektleiter führte mich herum. Als wir das Tierhaus betraten, erklärte er mir, dass wir uns umziehen müssten, um keine Keime von draußen in die Tierhaltung zu tragen. Er hielt mir einen detaillierten Vortrag über die Hygienestandards, und wie wichtig es sei, dass alle Mitarbeiter sich akribisch daran halten und auf keinen Fall mit ihrer Straßenkleidung in die Tierhaltung dürften. Mir war klar: Das Thema hat maximale Priorität. Er erklärte weiter, dass ich in den Umkleideraum für Damen gehen solle. Gleich im ersten Schrank würde ich einen Anzug finden, den ich anziehen und dann auf der anderen Seite wieder rauskommen sollte. Er gehe in die Herrenumkleide und würde dann auf der Tierhaltungsseite auf mich warten.

In Slip und BH

Ich ging in die Umkleide und erblickte den Schrank sofort. Aber dann der Schock: Der Anzug bestand aus einem Gewebe, durch das man durchschauen konnte. Also eigentlich ein Anzug, den man über seine eigene Kleidung zieht. Aber der Projektleiter hatte mir doch gerade einen sehr eindringlichen Vortrag gehalten, dass man auf keinen Fall mit Straßenkleidung in die Tierhaltung dürfe. Was sollte ich denn jetzt machen? Es war auch keine andere Frau in der Umkleide, die ich hätte fragen können. Aus lauter Angst, ich könnte die Tierhaltung kontaminieren, zog ich mich bis auf Slip und BH aus, streifte den mehr oder weniger durchsichtigen Anzug über und spazierte gefühlt „nackt“ auf der anderen Seite der Schleuse in die Tierhaltung.

Als der Projektleiter mich sah, fing er sofort an zu lachen und hatte Schwierigkeiten, sich überhaupt wieder zu beruhigen. Es stellte sich heraus, dass wir in die eigentlichen Tierhaltungsräume gar nicht reingehen würden, sondern nur durch die Scheiben in den Türen reinschauen würden, und dass für den Flur der „Überzugsschutzanzug“ für Besucher ausreichte. Ich hätte den Anzug also einfach über meine Kleidung ziehen können. Tja, das war unbeschreiblich peinlich, und die Geschichte wurde in der Folgezeit noch sehr oft zum Besten gegeben. Aber: Mir wurde hoch angerechnet, dass ich den Vortrag über Hygienestandards wirklich ernst genommen hatte und dass ich über mich selbst lachen konnte.

Konkretes Ziel in Pharma: ein marktreifes Medikament

Nun werfen wir aber einen Blick auf Big Pharma. Forschungsprojekte in der Pharma-Industrie haben immer das Ziel, ein marktreifes Medikament oder Medizinprodukt zu entwickeln, um mit dessen Vertrieb nicht nur die Entwicklungskosten amortisieren zu können, sondern auch einen Gewinn zu erzeugen. Das Ziel, einen sogenannten „Return-on-Investment“, also einen Gewinn zu generieren, hat per se also gar nichts mit irgendwelchen Negativauswüchsen des kapitalistischen Systems zu tun, sondern ist schlicht eine Notwendigkeit, um als Unternehmen langfristig überleben zu können. Dies gilt erst recht für solch langwierige, kostenintensive und risikobehaftete Forschungsprojekte, wie sie in der Medikamentenentwicklung durchgeführt werden.

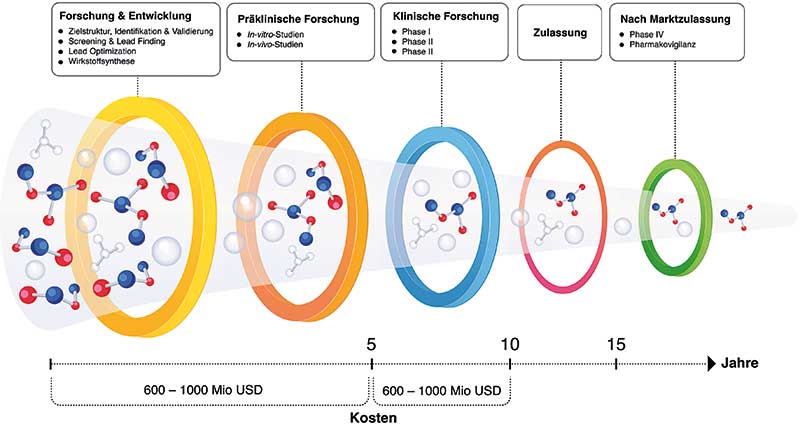

Es dauert im Durchschnitt 12,5 Jahre von den ersten Versuchen in der Forschung und Entwicklung bis zur Marktzulassung eines Medikaments. In diesem Zeitraum entstehen schätzungsweise Kosten in Höhe von 1,2 bis 1,8 Milliarden US-Dollar. Die Abbildung 1 (siehe unten) fasst diesen gigantischen Aufwand noch einmal zusammen.

Viele Wirkstoffkandidaten (>10.000) müssen zuerst gescreent und getestet werden, bevor es einer von ihnen überhaupt zur Marktzulassung schafft. Manchmal gelingt das nie. Die Kosten für erfolglose Projekte müssen deshalb durch den Umsatz, den andere erfolgreich zugelassene Medikamente erwirtschaften, monetär mitgetragen werden.

Angesichts der immensen Investitionssumme in Kombination mit dem hohen Ausfallrisiko und der langen Vorfinanzierungsphase von 12,5 Jahren muss man als Unternehmen bei jedem Projekt stets den Markt im Blick haben – und daraus abgeleitet die Stärken, Schwächen, Opportunitäten und Risiken (Stichwort SWOT-Analyse) und vor allem auch die Kosten des Projektes, um den betriebswirtschaftlichen Erfolg gewährleisten zu können.

Was bedeuten diese Zahlen für die Jobsuche?

Forschung, Entwicklung, Durchführung von präklinischen und klinischen Studien, Qualitätssicherung, Organisation des Zulassungsprozesses, Marketing und Sales plus die vielen Aufgaben, die sich darunter subsummieren, werden von Menschen durchgeführt. Ein beträchtlicher Anteil dieser etwa 1,8 Milliarden US-Dollar Entwicklungskosten sind also Lohnkosten. Das bedeutet wiederum: Hier gibt es zahlreiche Jobmöglichkeiten. Und das Beste daran: Für eine Mehrzahl dieser Positionen brauchen die Unternehmen uns Naturwissenschaftler. Ein paar davon schauen wir uns nach und nach in dieser Kolumne an.

Take-Home-Message

Man kann sich den Jobeinstieg erleichtern, indem man sich nicht nur bei den großen Pharma-Unternehmen nach Positionen umschaut, sondern indem man sich ganz bewusst auch bei den zahlreichen Auftragsforschungsunternehmen bewirbt. Hier ist das Einstiegsgehalt zwar meist etwas niedriger, aber dafür gelingt der Einstieg häufig leichter und die Aufgaben sind genauso interessant. Außerdem bekommt man gerade in kleineren und mittelgroßen Unternehmen, die als Dienstleister oder Zulieferer für die Pharma-Industrie arbeiten, sehr zügig einen Gesamtüberblick und kann die betriebswirtschaftlichen Zusammenhänge besser verstehen, weil man die Prozesse besser überblicken kann.

Und last but not least: Man weiß bei Vorstellungsgesprächen nie so genau, was auf einen zukommt. Natürlich soll man sich inhaltlich intensiv vorbereiten und professionell auftreten. Aber es geht nicht darum, vorgefertigte Antworten aus dem Internet auswendig zu lernen und dann im Gespräch angestrengt vorzutragen. Viel besser ist es, sich auf das Unternehmen und die ausgeschriebene Position vorzubereiten, seine Expertise in wenigen Sätzen präzise erläutern zu können und sich ein paar betriebswirtschaftliche Grundkenntnisse anzueignen. Und immer daran denken: Wenn es mal peinlich wird, einfach mit Ehrlichkeit und einem authentischen Lachen überzeugen.