Moderne Mikroskopie: Kleiner, bunter, einfallsreicher

Mario Rembold, Laborjournal 10/2021

(12.10.2021) Findige Tüftler haben aus der Mikroskopie eine Nanoskopie gemacht. Andere entwickeln Fluoreszenzfarbstoffe und auch zellschonende Bildgebung ist gefragt.

In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat die Lichtmikroskopie die Grenzen der Physik ausgereizt und überlistet. Aktuelle hochauflösende Verfahren vermessen nicht mehr Mikro-, sondern Nanometer. Allerdings unterscheidet sich die moderne zelluläre Bildgebung unterhalb der Beugungsgrenze des sichtbaren Lichts fundamental von der klassischen Lichtmikroskopie. Denn allein über das Streuverhalten und die Absorption von Lichtwellen und die so entstehenden Kontraste kann man nicht weiter als auf rund zweihundert Nanometer heranzoomen – das ist die halbe Wellenlänge des sichtbaren Lichts und der kleinstmögliche Abstand, bei dem sich zwei Objekte noch räumlich voneinander unterscheiden lassen.

Es gibt nicht die eine Super-Resolution Microscopy, doch gemein ist allen Methoden, dass sie fluoreszierende Strukturen sichtbar machen; das kann sogar ein einzelnes Molekül sein. Für die „Entwicklung von superauflösender Mikroskopie“ ging 2014 der Nobelpreis für Chemie an drei Forscher – unter anderem auch nach Deutschland an Stefan Hell. Ihm verdankt die Biologie das STED-Mikroskop (Stimulated Emission Depletion). In Göttingen am Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie tüfteln Hell und seine Kollegen weiter an neuen Mikroskopen.

Hier leitet auch Stefan Jakobs eine Forschungsgruppe und arbeitet unter anderem mit der STED-Technik. Zum Beispiel schaut er in Mitochondrien hinein und schafft es, ihre Einstülpungen (Cristae) sichtbar zu machen. Größenordnungen, die zuvor der Elektronenmikroskopie vorenthalten waren, rücken jetzt im wahrsten Sinne des Wortes „ins Licht“.

Zufälliges Aufblinken

„Der Trick bei den Nanoskopieverfahren ist, dass wir uns sehr nah benachbarte Moleküle nacheinander anschauen“, erklärt Jakobs die superauflösende Technologie. „Wenn alles gleichzeitig leuchtet, dann können Sie wegen der Diffraktion nichts unterscheiden“, so Jakobs über die Distanzen unterhalb der zweihundert Nanometer. Nun gibt es zwei verschiedene Konzepte, diese Grenze zu umgehen. „Von der Idee her vielleicht einfacher zu verstehen, sind die Einzelmolekül-Lokalisationsverfahren, auch wenn sie historisch gesehen später gekommen sind.“ Im Detail unterscheiden sie sich voneinander, etwa im Hinblick auf die verwendeten Fluoreszenzlabels, aber die Grundidee ist gleich. Die bekanntesten Namen sind PALM, STORM und dSTORM.

Die Farbstoffmoleküle müssen in der Lage sein, zwischen einem „An-“ und einem „Aus-Zustand“ zu wechseln. Nur im angeregten Zustand geben sie Fluoreszenzlicht ab, blinken kurz auf und sind anschließend wieder inaktiv. Der Wechsel zwischen inaktivem und anregbarem Zustand erfolgt rein zufällig. Beispielsweise über die Pufferlösungen bei der Probenvorbereitung lässt sich steuern, wie häufig im Durchschnitt ein einzelnes Molekül aufblinkt. Das muss so selten geschehen, dass die Wahrscheinlichkeit extrem gering ist, zwei nah beieinanderliegende Farbmoleküle zur gleichen Zeit leuchten zu sehen. Wie genau man die Bedingungen wählt, hängt also auch davon ab, wie dicht die Proteine (oder andere Zielstrukturen) stehen, die man mit dem Farbstoff markieren und sichtbar machen möchte.

Aus diesem zufälligen Wechsel zwischen Aktivierung und Inaktivierung leiten sich Bezeichnungen wie (direct) Stochastic Optical Reconstruction Microscopy für STORM oder dSTORM sowie Photoactivated Localization Microscopy für PALM ab. Während die Fluorophore der Probe blinken, nimmt die Kamera hundertausende Bilder auf. Auf jedem Einzelbild sind nur wenige Lichtpunkte sichtbar. Auf dem Kamerabild erscheint jedes Fluoreszenzmolekül als beugungsbegrenzte Intensitätsverteilung. Da man aber bei guter Probenvorbereitung davon ausgehen kann, dass jeder Lichtfleck genau ein Molekül repräsentiert, kann man über die Intensitätsverteilung die genaue Position des Fluorophors bestimmen. Durch die Verrechnung der vielen einzelnen Lokalisationen entsteht dann ein hochaufgelöstes Mikroskopiebild. Bis auf rund zehn Nanometer lassen sich die Abstände zwischen den Molekülen ermitteln.

STED hingegen ist kein Einzelmolekülverfahren. Wie mit einem konventionellen Konfokalmikroskop rastert man mit einem fokussierten Laserstrahl über die Probe. Regt man nun in diesem etwa zweihundert Nanometer kleinen Laserfokus Fluoreszenz an, so weiß man natürlich nicht, von welcher exakten Position innerhalb der Fläche das Fluoreszenzlicht kommt. „Der Trick ist nun: Wir legen einen Donut drüber“, veranschaulicht Jakobs den Kniff der STED-Technik. Dabei wird über den Anregungsfokus ein zweiter Laserstrahl gelegt, dessen Intensität im Querschnitt aussieht wie ein Donut. Dieser Ring aus energieärmeren Photonen zwingt die bereits angeregten Fluorophore zurück in den dunklen Grundzustand, ohne dass sie Fluoreszenzphotonen abgeben. Sie werden also „ausgeschaltet“.

Im „dunklen“ Zentrum, also dem „Loch“ des Donut-Rings, findet dieser Prozess nicht statt: Dort wird die Fluoreszenz nicht unterdrückt und sie kann vom Mikroskop detektiert werden. Deshalb weiß man, dass gemessene Fluoreszenz nur aus der Mitte kommen kann. Indem man die Intensität des STED-Lasers erhöht, lässt sich das Donut-Zentrum bis unter das Diffraktionslimit verkleinern; der Ort, wo Fluoreszenz noch stattfindet, ist enger begrenzt. Sogar sehr nah beieinanderliegende Fluorophore lassen sich so noch getrennt voneinander aufnehmen. „Dadurch hat STED eine anpassbare Auflösung“, erklärt der Göttinger Mitochondrien-Forscher. „Wenn keine ganz hohe Auflösung benötigt wird, muss das STED-Licht nicht so stark aufgedreht werden.“

Mehr Donut-Tricks

Da im Konfokalmikroskop immer nur ein winziger Ausschnitt der Probe erfasst wird, muss das Präparat Pixel für Pixel abgescannt werden, um die Daten dann später zu einem gesamten Bild zu verrechnen. „Mit hoher Auflösung kann dieser Scanvorgang bei einer ganzen Zelle schon einmal ein paar Sekunden dauern“, weiß Jakobs. „Auf kleinen Flächen dagegen kann STED sehr schnell sein.“

Die innere Struktur der Mitochondrien lichtmikroskopisch sichtbar zu machen, sei vor zehn Jahren noch so etwas wie der heilige Gral in der Community gewesen, erinnert sich Jakobs. „Da sind wir wirklich sehr stolz drauf. Heute können wir sogar in lebenden Zellen Molekülbewegungen innerhalb der Mitochondrien verfolgen und submitochondriale Proteinverteilungen sehen. Früher hat man geglaubt, Mitochondrien wären lediglich so etwas wie ein Sack voller Proteine, die ATP produzieren. Heute wissen wir aufgrund dieser mikroskopischen Arbeiten, dass die Proteine eine hochgeordnete Verteilung aufweisen.“ Jakobs betont daher, dass es bei der superauflösenden Mikroskopie nicht bloß um Rekorde gehe, sondern um neue biologische Erkenntnisse.

Zu den Proteinen, die sich Jakobs und seine Kollegen in den Mitochondrien anschauen, gehört der MICOS-Komplex, der das Innere der Mitochondrien organisiert. Mehr Ergebnisse speziell zur superauflösenden Mikroskopie an Mitochondrien haben Jakobs und drei seiner Kollegen vergangenes Jahr in einem Review zusammengefasst (Annu. Rev. Biophys. 49: 289-308).

Der Trick mit dem Donut kommt auch in anderen Verfahren zum Einsatz. So etwa bei RESOLFT (Reversible Saturable Optical Fluorescence Transitions), das ebenfalls aus dem Hause Hell stammt. RESOLFT arbeitet mit zwei verschiedenen Wellenlängen, die die Fluorophore – in diesem Fall fluoreszente Proteine – zwischen zwei recht langlebigen Zuständen für „On“ oder „Off“ hin und her schalten. „Dieses Umschalten ist hocheffizient“, so Jakobs, „und deshalb können Sie in dieser RESOLFT-Mikroskopie mit wesentlich geringeren Lichtintensitäten die Beugungsgrenze durchbrechen.“ Auch hier ist der „Donut“ für das Abschalten der Fluoreszenz zuständig. Um diese Techniken voranzubringen, arbeitet Jakobs’ Gruppe an solchen Reversibly switchable fluorescent proteins, kurz: RSFPs.

„Mit den allerneuesten Verfahren stoßen wir in eine Größenskala vor, auf der die Auflösung höher wird als die Größe der Strukturen, die wir uns anschauen“, stellt Jakobs fest. Das kommt vor allem zum Tragen, wenn fixierte Proben mit einem primären und sekundären Antikörper behandelt werden. Dann sitzt auf dem eigentlichen Protein, das man beobachten will, noch mal eine zehn bis zwanzig Nanometer große Struktur, von der das detektierte Lichtsignal ausgeht.

Inzwischen gibt es alternativ die kleineren Nanobodys oder transgen eingebrachte „Anhängsel“ wie Halo- und SNAP-Tags. „Die Fluorophore haben einen Durchmesser von ein bis zwei Nanometern, und kommerzielle STED-Mikroskope unterscheiden dreißig bis vierzig Nanometer“, erläutert Jakobs. Hier stimmt die Balance also noch. „Wir haben nun aber mit MINFLUX ein ganz neues Verfahren, womit wir auf eine Auflösung von deutlich unter fünf Nanometer kommen, und da wird auch die Größe der Fluorophore höchst relevant.“

Konzeptionell werden in der MINFLUX-Nanoskopie zwei Welten miteinander verknüpft: Einzelmolekülverfahren und Laser-Scanning. „Dadurch bekommen wir diese unglaublichen Auflösungen hin. Der Nachteil dieser Methode: Man erkauft sich die sehr hohe Auflösung mit langen Aufnahmezeiten, weil man ein Molekül nach dem anderen sehr präzise lokalisiert“, räumt Jakobs ein. „Verschiedene Methoden sind eben auch für verschiedene Fragestellungen geeignet.“

Hilfe bei der Krebstherapie

Auch am Biozentrum der Universität Würzburg kommt superauflösende Mikroskopie zum Einsatz. „Wir bauen eigene Mikroskope, wir sind aber auch nah dran an der Chemie und Biologie“, umreißt Markus Sauer die Arbeit der von ihm geleiteten Gruppe. Ein Team um Sauer hatte 2008, damals noch an der Uni Bielefeld, dSTORM entwickelt (Angew. Chem. 120: 6.266-71). Die klassische STORM brauchte ein zweites aktivierendes Fluorophor – dSTORM kommt hingegen mit einem einzigen direkt umschaltbaren Farbmolekül aus.

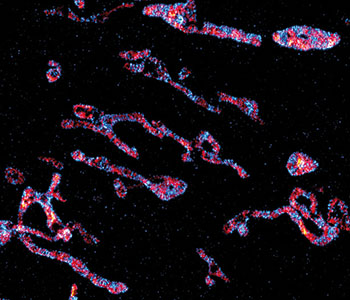

Aktuell verwendet Sauer dSTORM, um Krebszellen von Patienten auf therapeutisch relevante Oberflächenmarker zu screenen und die Wirksamkeit der Behandlung zu verfolgen. „Solch ein Monitoring geht natürlich bei Blutkrebs besser als bei soliden Tumoren“, erklärt Sauer und nennt das Multiple Myelom als Beispiel. So richten sich CAR-T-Zell-Therapien gegen tumorspezifische Antigene. Natürlich sind solche modifizierten T-Zellen nur sinnvoll, wenn die Krebszellen auch entsprechende Rezeptoren tragen. Daher wird das Blut der Patienten vorher untersucht.

Klassischerweise bieten sich hier für den Hochdurchsatz taugliche Durchflusszytometer an. Die Rezeptoren werden mit fluoreszierenden Antikörpern markiert und leuchten auf. „Dabei muss eine Zelle aber mindestens tausend dieser Rezeptoren aufweisen, damit sie im Durchflusszytometer als positiv erkannt wird“, erläutert Sauer die Limitationen der Methode. „Neueste CAR-T-Zell-Therapien benötigen aber nur um die zehn Zielmoleküle pro Zelle. Die Therapie ist also viel empfindlicher als die Diagnostik.“

Hier könnte dSTORM weiterhelfen. Denn schließlich erkennt das Verfahren auch einzelne Moleküle und ist damit um Größenordnungen sensibler als die Durchflusszytometrie. Vor zwei Jahren wies Sauer in Kooperation mit der Uniklinik Würzburg in 10 von 14 untersuchten Patienten mit Multiplem Myelom den Rezeptor CD19 auf Krebszellen nach. Allerdings fielen nur zwei dieser Proben auch im Zytometer als positiv auf. Zumindest in vitro konnten die CAR-T-Zellen gegen CD19 auch jene Zielzellen eliminieren, die deutlich weniger als einhundert dieser Rezeptoren auf der Oberfläche trugen (Nat. Commun. 10(1): 3137).

Sauer hofft, durch genaueren Blick auf die Oberfläche der Krebszellen besser zu verstehen, wie Krankheit und Behandlung verlaufen. „Es passiert immer wieder, dass die Immuntherapie zunächst anschlägt, nach zwei Wochen aber nicht mehr funktioniert“, nennt er ein Beispiel. Er möchte in solchen Fällen auch andere schwer detektierbare Zielrezeptoren identifizieren können, auf die man dann ausweichen kann. Umgekehrt kommen Rezeptoren wie CD19 auch auf gesunden Zellen vor. „Wenn man das weiß, kann man Therapien optimieren oder individuell anpassen.“ Bisher seien das alles noch klinische Forschungsprojekte und der Aufwand zu hoch, um jeden Patienten via dSTORM zu testen. „Es wäre toll, wenn künftig in solchen Kliniken vollautomatische Mikroskop-Pipelines stehen, die genauso einfach zu bedienen sind wie ein Durchflusszytometer“, wünscht er sich.

Aufgeblähte Synapsen

Mit großer Begeisterung berichtet Sauer von einem anderen Verfahren, um kleinste Strukturen sichtbar zu machen: die Expansionsmikroskopie (siehe hierzu auch Laborjournal 6/21, Seite 62, Link). „Das ist ein neuer Trend, und wir sind seit rund zwei Jahren mit dabei.“ Für die Methode werden Zellen fixiert und Proteine in einem Polyacrylamid-Gel vernetzt. „Wenn Sie nach einem Denaturierungsschritt die Zellen über Nacht ins Wasser legen, saugt sich das Gel voll und quillt auf. Dabei werden auch die Zellen auseinandergezogen und um das Zehnfache größer.“

Sauer sieht großes Potenzial, Strukturen zu untersuchen, in denen Proteine besonders dicht stehen. Derzeit schaut sich sein Team Hirnschnitte mittels Expansionsmikroskopie an und interessiert sich vor allem für die Synapsen. „Deren dreidimensionale Architektur ist überhaupt nicht verstanden“, stellt er fest. „Synapsen gehören zu den dichtesten Proteinpackungen, die wir kennen. Da kommen Sie auch mit dem Elektronenmikroskop nicht weiter, denn das misst ja die Elektronendichte. Sie sehen dann bloß, dass dort sehr viele Proteine sind.“ Über die Präparationsschritte zur Expansionsmikroskopie wird das dichte Proteinnetzwerk auseinander gezogen und einzelne Strukturen lassen sich einfacher unterscheiden.

Farbige DNA

Das Beispiel der Expansionsmikroskopie zeigt: Nicht nur die Geräte tragen zum Fortschritt bei, sondern auch clevere Ideen bei der Probenpräparation. Ebenso dazu zählt Kreativität bei der Entwicklung von Farbstoffen. Das Team um Ralf Jungmann am Max-Planck-Institut für Biochemie in Martinsried entwickelte vor gut zehn Jahren Markierungssonden, die ihr Ziel über DNA-Basenpaarung finden (Nano Lett. 10(11): 4756-61). Diese Bindung ist aber nicht stabil, sondern löst sich nach kurzer Zeit wieder. „Das ähnelt der PCR, denn wir operieren da kurz über dem Schmelzpunkt der DNA“, so Jungmann. Weil die DNA-Stücke nur sechs bis zehn Basenpaare lang sind, liegt dieser bei Raumtemperatur. „Auch über den CG-Gehalt können wir die Stabilität des Duplexes steuern“, ergänzt Jungmann. Je mehr CG, desto höher der Schmelzpunkt.

Die DNA-Sequenz ist aber nicht transgen niedergeschrieben, sondern dient lediglich als Werkzeug, um einen Fluoreszenzfarbstoff spezifisch für kurze Zeit an ein Ziel zu binden. So könnte ein Einzelstrang kovalent auf einem Antikörper angebracht sein, der an das nachzuweisende Target-Protein bindet. Der Farbstoff, den man danach zugibt, ist dann an den komplementären Einzelstrang gebunden.

„Der Trick funktioniert, weil die Farbstoffmoleküle sehr schnell diffundieren“, erläutert Jungmann das Verhalten im gelösten Zustand. Von ein und demselben Ort werden dann nur wenige Photonen abgestrahlt, denn der Farbstoff schwimmt ja permanent. Erst wenn das Molekül kurz an sein Ziel bindet, werden genügend Photonen abgestrahlt, um ein Signal zu messen. Wie bei STORM und dSTORM blinken die Zielmoleküle also kurz auf. „Die Aufnahmen sehen aus wie STORM-Bilder und werden im Prinzip auch so ausgewertet“, fasst er zusammen. Das Verfahren trägt den malerischen Namen „DNA-Paint“.

Als Vorteil von DNA-Paint gegenüber PALM oder STORM nennt Jungmann die Möglichkeit, mehrere Proteine gleichzeitig mit unterschiedlichen Fluoreszenzfarben zu markieren. Auch Photobleichen sei kein Problem. „Der Farbstoff bindet ja reversibel. Sollte er ausbleichen, geben Sie neuen Farbstoff zu und können im Prinzip so lange messen, wie Sie wollen. Dadurch erreicht man Auflösungen von fünf bis zehn Nanometern.“

Aktuell testet Jungmann DNA-Paint mit Aptameren (Nat. Methods 15(9): 685-8). Aptamere sind einzelsträngige DNA-Stücke, die spezifisch an ein Protein oder Peptid binden. So könnte man künftig auf die viel größeren Antikörper verzichten.

Superauflösende Mikroskopie eignet sich aber nur bedingt für die Beobachtung lebender Zellen. Nicht nur wegen phototoxischer Effekte, sondern auch, weil häufig über Antikörper markiert wird und diese ja irgendwie ins Zellinnere gelangen müssen. Komplett labelfreie Methoden sind immer dann wünschenswert, wenn man Organismen oder Zellen in einem möglichst natürlichen Zustand anschauen möchte. Über Interferenz und mithilfe von Polarisationsfiltern kann man Kontraste an Zellen oder Organellen erzeugen, die ansonsten fast transparent erscheinen. Hier schlägt natürlich wieder die Beugungsgrenze zu Buche. Ohne Markierung kommt auch die Raman-Spektrometrie aus, die sich ebenfalls für die Mikroskopie nutzen lässt (ab Seite 46).

Lebend in der Lichtscheibe

Und doch sind transgene Organismen, die fluoreszierende Fusionsproteine exprimieren, aus der Grundlagenforschung nicht mehr wegzudenken. Hier gilt es, eine schonende Methode beim Mikroskopieren zu finden. Zu diesen zählt die Lichtscheibenmikroskopie. Anstatt die gesamte Probe kurzwelligem Licht auszusetzen, beleuchtet das Lichtscheibenmikroskop nur eine Ebene, deren Dicke sich auf weniger als einen Mikrometer begrenzen lässt. Indem man die Ebene verschiebt und kippt oder das Objekt in der Lichtscheibe dreht, kann man unterschiedliche Ebenen aus verschiedenen Richtungen anschauen und auch komplette Embryonen oder dreidimensional wachsende Organoide untersuchen.

„Zellen wachsen nicht auf Deckgläsern, sondern auf anderen Zellen“, kommentiert Ernst Stelzer den Trend, dass man sich in der superauflösenden Mikroskopie immer weiter vom lebenden System entfernt. „Man sollte sich immer im Klaren sein, was man mit den Zellen machen muss, um in den Supernanobereich hineinzukommen.“ Stelzer leitet an der Universität in Frankfurt am Main die Arbeitsgruppe Physikalische Biologie und moderne Lichtmikroskopie.

Auch wenn das Lichtscheibenmikroskop die zweihundert Nanometer nicht knacken kann, sieht Stelzer andere Vorteile: „Lichtscheibenmikroskopie ist dynamische dreidimensionale Lichtmikroskopie; und sie ermöglicht vor allen Dingen die Beobachtung dreidimensionaler Objekte. Wir bemühen uns darum, die Zellen und Organismen dabei so wenig wie möglich zu verändern.“

Unter anderem arbeitet seine Gruppe mit Käfern der Gattung Tribolium. Dabei betont Stelzer die Qualitätskontrolle. „Wir lassen die Embryonen nach dem Mikroskopieren leben und schauen, ob sich auch ein lebensfähiges Tier entwickelt“, erklärt er. „In einigen Fällen haben wir sogar kontrolliert, ob diese Tiere und deren Nachkommen fruchtbar sind.“ Dann könne man davon ausgehen, dass der Mikroskopiervorgang keine größeren Schäden hinterlässt und die Methode auch geeignet ist, um Stadien über mehrere Wochen hinweg regelmäßig im Mikroskop zu beobachten. „Wir dokumentieren, wenn ein Tier gestorben ist – das werden Sie in der regulären Zellbiologie am zweidimensionalen konfokalen Mikroskop nicht hören. Da geht jeder sowieso davon aus, dass Zellen die Beobachtung nicht überleben.“

Stelzer ist sich bewusst, dass Markierungen an Proteinen deren Funktion beeinflussen können. Daher sei es wichtig, immer unterschiedliche Konstrukte mit anderen Fluoreszenzmarkern für das gleiche Target zu testen – „um sicherzustellen, dass die sich alle ähnlich verhalten“. Wie die Frankfurter Tribolium-Embryonen mikroskopieren und welche Bilder dabei entstehen, ist in einem Video zusammengefasst, das im Rahmen einer Publikation im Journal of Visualized Experiments erschienen und frei verfügbar ist (122: 55629).

Moderne Mikroskopie geht also nicht nur an die Grenzen der Physik, sondern ist gleichzeitig angewiesen auf den Erfindergeist von Chemikern und Molekularbiologen. Und so gut eine einzelne Methode auch sein mag, so zahlt man doch immer irgendeinen Preis dafür. Somit ist es am Ende auch in der Zellbiologie der Input vieler Forschungsgruppen, die mit unterschiedlichen Methoden und Fragestellungen ins Mikroskop schauen. Erst diese gemeinsamen Erkenntnisse fügen sich dann zu einem besseren „hochaufgelösten“ Gesamtbild zusammen, das wohl wieder neue Fragen aufwerfen wird.