In die Zelle geblickt: 3D Live Cell Imaging

Tobias Ludwig, Laborjournal 10/2021

(12.10.2021) Die lebende Zelle – Sehnsuchtsobjekt vieler Generationen von Mikroskopikern. Immer tiefer versuchten sie in der Vergangenheit in die biologischen Maschinen zu blicken. Mittlerweile ermöglicht das Live Cell Imaging hochauflösende Aufnahmen von zellbiologischen Prozessen in Zellen, Organoiden und sogar ganzen Organismen. Mit ausreichender Rechenpower lassen sich gar dreidimensionale Modelle erstellen und einzelne Biomoleküle verfolgen. Dies eröffnet ungeahnte Möglichkeiten für Diagnostik und Forschung. Ein Überblick.

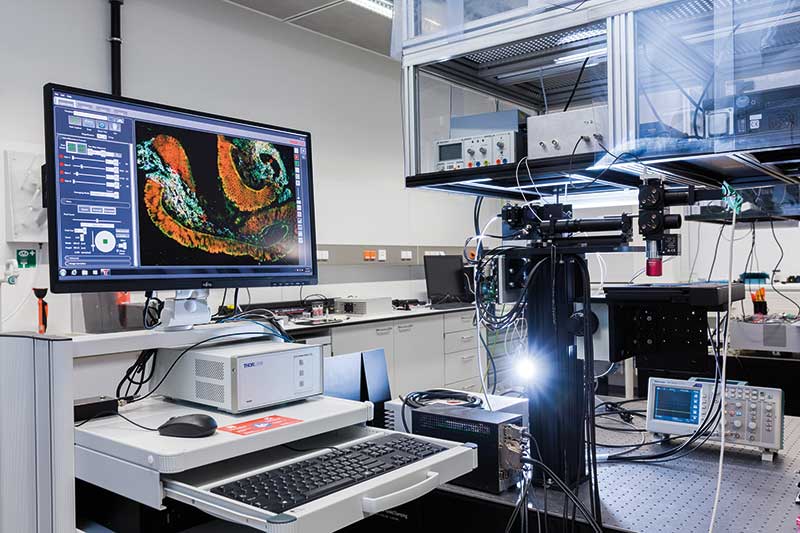

Das Wissenschaftszentrum der Universitätsstadt Jena beherbergt zahlreiche Forschungsinstitute, darunter auch das Leibniz-Institut für Photonische Technologie (IPHT). Hier möchte man die Raman-Mikroskopie zur Erforschung von Krankheitsursachen einsetzen, wie Jürgen Popp, Physikochemiker und wissenschaftlicher Direktor des Institutes, erzählt. Die Forscher sind an dem durch die EU-geförderten CRIMSON-Projekt beteiligt, zusammen mit wissenschaftlichen Einrichtungen und Firmen aus Deutschland, Italien, Großbritannien und Frankreich. Das Akronym CRIMSON steht für den etwas sperrigen Namen Coherent Raman Imaging for the Molecular Study of the Origin of Diseases, also Kohärente Raman-Bildgebung für die molekulare Analyse von Krankheitsursachen.

Wie das funktionieren soll, erläutert Popp wie folgt: „Raman ist eine laserspektroskopische Methode, die molekulare Kontraste über charakteristische Molekülschwingungen sichtbar machen kann.“ Wird ein Molekül mit Laserlicht bestrahlt, werden die Photonen an den schwingenden Molekülen unelastisch gestreut. Die Wechselwirkung zwischen den Photonen und den Molekülen führt dazu, dass sich die Wellenlänge des gestreuten Lichts ändert. Diese Änderung ist spezifisch für das streuende Molekül und ermöglicht, unterschiedliche Zellzustände zu erkennen, die dann ausgewertet und interpretiert werden können. Daraus lässt sich eine Art molekularer Fingerabdruck erstellen.

Diesen für größere Gewebeflächen zu messen, ist jedoch nicht so einfach, wie Michael Schmitt, Professor für Physikalische Chemie und akademischer Rat in der Gruppe von Popp, ergänzt: „Mit einem konventionellen Raman-Mikroskop benötigt man dafür viel Zeit. Durch die Verwendung der kohärenten Raman-Mikroskopie lässt sich der langsame Raman-Prozess beschleunigen. Wir sind dabei jedoch auf einen Teilbereich des Fingerabdruckes beschränkt. Ich verliere also an chemischen Informationen.“ Im Gegensatz zur konventionellen Raman-Spektroskopie, bei der ein Dauerstrichlaser verwendet wird, finden bei kohärenten Raman-Verfahren zwei kurze Laserimpulse Anwendung.

KI entscheidet

Die meisten bisherigen Arbeiten zur kohärenten Raman-Mikroskopie beschränkten sich auf einen sehr engen Wellenlängenbereich des unelastisch gestreuten Lichts. Damit ließen sich nur wenige Moleküle identifizieren. Im Rahmen des CRIMSON-Projektes soll die chemische Selektivität der kohärenten Raman-Mikroskopie jedoch erheblich verbessert werden, um den kompletten molekularen Fingerabdruck biologischer Proben sehr schnell abbilden zu können. Popp: „‚Chemisch selektiv’ heißt, dass wir die Verteilung wichtiger Biomoleküle wie DNA, Lipide oder Proteine gleichzeitig messen wollen. Genau darin liegen die interessanten Informationen, die auch bei histopathologischen Untersuchungen wie der Hämatoxylin-Eosin-Färbung evaluiert werden.“

Diese und noch weitere chemische Informationen sollen dank CRIMSON schnell und ohne Färbung des Gewebes sichtbar gemacht und digital ausgewertet werden. „Was der Pathologe oder die Pathologin heute mit dem Auge macht, wollen wir digital mit einer Verbindung aus hyperspektraler kohärenter Raman-Mikroskopie und künstlicher Intelligenz (KI) leisten“, fasst Popp das Projektziel zusammen. Durch den Vergleich der kohärenten Raman-Spektren mit histopathologischen und molekularbiologischen Daten wollen die Forscher die KI so weit trainieren, dass sie die Auswertung der aufgezeichneten Daten in Echtzeit und ohne zusätzliche Annotation erledigen kann. „Die Entwicklung der Algorithmen ist ein weiterer Schwerpunkt im Rahmen des CRIMSON-Projekts“, ergänzt Schmitt.

Eine oberflächliche Betrachtung reicht

Dabei kommt es laut Popp auf kleine molekulare Veränderungen an, die in der Summe auf eine pathologische Transformation hindeuten. In Blasentumoren nimmt zum Beispiel häufig die Kollagen-Konzentration ab, die Lipid-Konzentration jedoch zu. Dies führt zur Änderung feiner Nuancen im Spektrum, die nur eine ausreichend trainierte KI erkennen kann. Letztlich soll die Technologie nicht nur in der Lage sein, einen Tumor in seiner Ausdehnung eindeutig von gesundem Gewebe abzugrenzen, sondern auch zu erkennen, ob sich vielleicht eine Entzündung weiter in Richtung Tumor zu entwickeln droht. Heutzutage müssen sich Mediziner bei der Beurteilung solcher Befunde entweder auf den reinen Augenschein oder eine invasive Biopsie verlassen.

Das Verfahren ist jedoch – wie alle optischen Verfahren – auf eine Bildgebung der Oberfläche beschränkt. Zwar können die Wellenlängen im nahen Infrarotbereich eine höhere Eindringtiefe ermöglichen, bei einem halben Millimeter ist jedoch auch hier Schluss. „Das ist für die Krebsdiagnostik nicht weiter dramatisch“, meint Popp. „Krebsartige Veränderungen treten in der Regel in den äußeren Epithelzellen auf, also dort, wo Zellen mit exogenen Faktoren zusammentreffen. Endoskopische Verfahren können auch nur die Oberfläche untersuchen.“

Neben der hohen zeitlichen Auflösung und Analyse mehrerer Biomoleküle hat die Technologie auch noch einen weiteren Vorteil, wie der Physikochemiker Schmitt ausführt: „Wir arbeiten komplett labelfrei. Dadurch ist das System auch in vivo beim Menschen einsetzbar. Ein Teil des CRIMSON-Projektes beschäftigt sich daher auch damit, die Technologie für endoskopische Untersuchungen zu verwenden.“ Perspektivisch lasse sich das Prinzip auf unterschiedliche Krankheiten ausweiten. Am Universitätsklinikum Jena wollen Forscher im Rahmen des Projektes untersuchen, wie Tumorzellen im Hals und Kopf mit gesunden Zellen interagieren. Beim französischen Kooperationspartner Institut National de la Santé Et de la Recherche Médicale (INSERM) wolle man pathogene Prozesse in der nichtalkoholischen Fettleber unter die Lupe nehmen, während der italienische Partner Istituto Nazionale dei Tumori das Verfahren zur genauen Bewertung von Seneszenz und Tumorheterogenität einsetzen möchte.

Welchen schädlichen Einfluss die bei der kohärenten Raman-Mikroskopie verwendeten Kurzpulslaser auf die Zellen des lebenden Gewebes haben, müsse noch genau evaluiert werden, so Schmitt. „Wir arbeiten hier entweder mit Piko- oder Femtosekundenlasern, die sonst nicht in konventionellen Raman-Mikroskopen verwendet werden. Die Laserpulse sind also sehr kurz und damit intensiv, sodass die Phototoxizität vor einer Anwendung am Menschen sehr genau untersucht werden muss.“ Allerdings gäbe es bereits Multi-Photonen-Mikroskopie-Verfahren, die für eine Anwendung in der Dermatologie zugelassen sind. An deren Photoxizitätsstudien könne man sich grob orientieren.

Die Projektlaufzeit beträgt zunächst dreieinhalb Jahre. Mitte 2023 will das Konsortium den ersten Meilenstein erreicht haben und erste Demonstrationsgeräte in den beteiligten Kliniken beziehungsweise Mikrobiologielaboren in Jena, Paris und Mailand testen.

Zwei Photonen für ein Halleluja

Neben der Verwendung als diagnostisches Tool sind Live-Cell-Imaging-Mikroskope aus der Forschung heute nicht mehr wegzudenken. Dort können – anders als bei Untersuchungen am Menschen – oft Fluoreszenzfarbstoffe eingesetzt werden. Rechenintensive Verfahren wie die Raman-Mikroskopie sind dadurch meist nicht notwendig. Auch bei Fluoreszenz-Mikroskopie-Verfahren sind Phototoxizität und zusätzlich das Ausbleichen des Farbstoffs (englisch Photobleaching) jedoch gängige Schwierigkeiten. Als in den 2010er-Jahren die Bedeutung von 3D-Zellkulturen, sogenannten Organoiden, zunahm, sahen sich Forscher mit einem neuen Problem konfrontiert: Wie erreicht man die nötige Eindringtiefe, ohne an Auflösung zu verlieren?

Abhilfe schuf hier das in den späten 1980er-Jahren entwickelte Zwei-Photonen-Mikroskop (2PM). Wie bei der Raman-Mikroskopie können hier Wellenlängen im nahen Infrarotbereich verwendet werden. Der Trick dabei: Die verwendeten Fluorophore werden nur dann angeregt, wenn sie von zwei langwelligen Photonen gleichzeitig getroffen werden. Dank der höheren Wellenlänge lässt sich je nach Gewebeart dreihundert bis sogar eintausend Mikrometer in die Tiefe blicken.

Dies reduziert zudem den Fluoreszenzhintergrund und vermindert die Streuung beim Durchgang durch die Zellschichten. Die niedrigere Energie des Lichtes reduziert auch phototoxische Effekte, was die längerfristige Aufnahme lebender Proben ermöglicht. Allerdings krankt die Technik an einer limitierten zeitlichen Auflösung und instrumentellen Problemen wie dem Mangel an geeigneten Objektiven für die Nahinfrarot-Übertragung.

Der Gruppe um den israelischen Physiker Alipasha Vaziri gelang es jedoch kürzlich, die zeitliche Auflösung des 2PM drastisch zu verbessern. Die Forscher der Rockefeller University in New York (USA) entwickelten die sogenannte Light Beads Microscopy (Lichtperlen-Mikroskopie). Dazu zerlegten sie mithilfe einer aufwendigen Optik den starken Laserpuls, der bei der 2PM zum Einsatz kommt, in dreißig Einzelpulse unterschiedlicher Stärke und schickten diese in den Cortex cerebri von lebenden Mäusen.

Pro Messung regten sie so fast simultan Fluorophore innerhalb eines axialen Areals von 500 Mikrometern an. Die untersuchten Tiere waren gentechnisch verändert und exprimierten einen ultrasensitiven Calciumdetektor, der den durch Aktionspotenziale ausgelösten Calcium-Einstrom in Neurone maß. Mithilfe ihres Spezialmikroskops gelang es den Forschern so, in einem Volumen von 3 x 5 x 0,5 Millimeter mit einer zeitlichen Auflösung von fünf Hertz die Aktivität von über 200.000 Neuronen simultan zu verfolgen, die entweder auf eine Stimulation der Schnurrhaare oder einen visuellen Reiz reagierten.

Scheibe für Scheibe

Noch tiefere Einblicke von über einem Zentimeter bietet die Lichtscheibenmikroskopie (LSM). Dabei beleuchtet eine dünne „Lichtscheibe“ die Probe schichtweise entlang ihrer z-Achse. Ein senkrecht dazu platzierter Detektor fängt das emittierte Licht der Fluorophore auf. So verringern sich Artefakte, die durch unkontrollierte Streuung entstehen. Mit entsprechenden Probenhalterungen können 3D-Kulturen oder lebende Organismen über einen längeren Zeitraum aufgenommen werden.

Mit zunehmender Schichtdicke nimmt die Bildqualität jedoch rapide ab, sodass selbst bei Tiefen ab zehn Mikrometern optische Verzerrungen auftreten können. Um diese zu korrigieren, stellte die Gruppe um Nobelpreisträger Eric Betzig 2018 ein optimiertes LSM vor. Die aus demselben Hause stammende Gitter-LSM, bei der eine noch dünnere, strukturierte Lichtscheibe in Form eines optischen Gitters auf die Probe geschickt wird, verbesserten die Physikerinnen und Physiker mit einer adaptiven Optik, wie man sie aus der Astronomie kennt. Mithilfe des so modifizierten Mikroskops entstanden imposante Videoclips von Immunzellen, die aus Blutkapillaren wandern, oder von Krebszellen, die in ein Blutgefäß eines Zebrafischembryos kriechen. So lassen sich auch subzelluläre Strukturen live verfolgen, was vor allem für die Zellphysiologie hochinteressant ist.

Wer noch genauer in die lebende Zelle blicken wollte, der kam lange Zeit einfach nicht mehr weiter. In Sachen Auflösung prallten selbst leistungsfähige Mikroskopie-Systeme an der 1873 durch Ernst Abbe formulierten Auflösungsgrenze der Lichtmikroskopie von etwa 200 bis 300 Nanometern ab. In Jena wurde sie 1977 sogar buchstäblich in Stein gemeißelt, als die Stadt ein weiteres Ernst-Abbe-Denkmal aufstellen ließ.

Jenseits des Abbe-Limits

Als man in der Thüringer Universitätsstadt noch den Meißel schwang, gab es jedoch bereits erste Überlegungen, das Auflösungslimit zu umgehen. Ab Mitte der 1980er-Jahre entstanden unterschiedliche Mikroskopie-Varianten, die als Super-Resolutions-Mikroskopie oder Nanoskopie bezeichnet werden. Dabei unterscheidet man grob zwischen rein physikalischen Methoden zur Verbesserung der Auflösung, wie etwa die stimulierte Emissions-Löschung bei STED oder sogenannte RESOLFT-Systeme und computerbasierte Varianten wie STORM, PALM oder FPALM.

Erstere Verfahren versuchen durch gezieltes An- und Ausschalten von Fluoreszenzfarbstoffen die ungewollte Lichtstreuung zu reduzieren und die Auflösung zu verbessern. Bei den computergestützten Varianten werden die Proben tausendfach aus unterschiedlichen Winkeln abgelichtet und Streuung und Artefakte im Anschluss „herausgerechnet“. Dadurch lassen sich Bilder erzeugen, die Strukturen unter 100 Nanometer noch sauber auflösen.

So gelang es einer schwedischen Gruppe um die Physikerin Ilaria Testa Zellfilamente, einzelne Mitochondrien und mitochondriale Vesikel in kompletten, lebenden Zellen zu identifizieren und deren Dynamik zu verfolgen (Nat. Biotechnol. 39: 609-18). Die Forscher konnten beobachten, wie Mitochondrien ihre 3D-Morphologie als Antwort auf oxidativen Stress verändern. Dazu verwendeten sie eine spezielle Variante der RESOLFT-Mikroskopie, die auf stehenden Wellen basiert und parallelisiertes RESOLFT (pRESOLFT) genannt wird. Dadurch ließ sich die Akquisitionszeit von mehreren Stunden auf wenige Sekunden reduzieren und das bei einer dreidimensionalen Auflösung von weniger als achtzig Nanometer.

Die Entwicklungen im 3D Live Cell Imaging schreiten weiter rasant voran, und es bleibt spannend, welche Möglichkeiten die Technologie uns noch eröffnen wird.