Extrem alltäglich: Archaeen im Ökosystem

von Mario Rembold, Laborjournal 09/2020

(01.09.2020) Nicht nur in kochenden Quellen und Salzseen gibt es Archaeen, sondern auch in „ganz normalen“ Biotopen. Am weitesten verbreitet sind die Thaumarchaeoten, die sogar Sauerstoff atmen und maßgeblich am Kohlen- und Stickstoffkreislauf beteiligt sind.

Mikroorganismen, die in kochend heißem Wasser nicht nur überleben, sondern sich sogar wohlfühlen – das war eine Sensation. Thomas Brock gehörte damals zu den Pionieren, die in den heißen Quellen des Yellowstone Parks hyperthermophilen Prokaryoten auf der Spur waren. In einem Artikel aus dem Jahr 1967 zählt Brock Organismen, die es sich bei mehr als 90 °C gemütlich machen, noch zu den Bakterien (Science 158: 1012-19).

1977 schlussfolgern Carl Woese und George Fox dann aus Sequenzanalysen der ribosomalen RNA, dass jene „Urbakterien“ einen eigenständigen Zweig des Lebens bilden und sich nicht sinnvoll in die Schublade der echten Bakterien einsortieren lassen (PNAS 74: 5088-90). Die von Woese und Fox vorgeschlagene Einteilung der belebten Welt in drei Domänen ist bis heute anerkannt. Neben Eukaryoten, wie wir es sind, gibt es demnach die Bakterien und eben die Archaeen, die man einst nur aus extremen Habitaten kannte: Extrem heiß, extrem salzig, extrem sauerstoffarm oder auch unter hohem Druck, bei großer Kälte oder in radioaktiven Habitaten.

Nach der Jahrtausendwende aber fanden Forscher die Archaeen außerdem in „sensationell normalen“ Habitaten. Sie entpuppten sich als ganz alltäglich auch dort, wo es Sauerstoff gibt und moderate Bedingungen vorherrschen: in küstennahem Meerwasser, Seen und Böden. So erscheint es rückblickend kurios, dass man erst in siedenden Vulkanschloten und an anderen ungemütlichen Orten suchen musste, bevor man die Archaeen direkt vor der eigenen Nase entdeckte.

Archaeen aus Aquarium

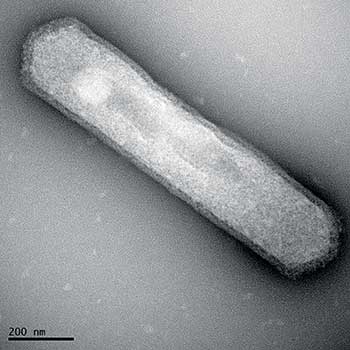

„Man hat diese Organismen dort nie vermisst“, blickt der Mikrobiologe Martin Könneke fünfzehn Jahre in die Vergangenheit zurück. Vielmehr dürfte es viele Ökologen überrascht haben, dass man auch im wohltemperierten Meerwasser mit Archaeen zu rechnen hatte – zwischen Fischen, Algen und Muscheln. Könneke war zu dieser Zeit Postdoc an der Universität Washington in Seattle. Aus einem Meerwasseraquarium hatte er zusammen mit seinen Kollegen erstmals einen Vertreter einer ganz neuen Archaeen-Gruppe isoliert und kultiviert. Dieses Phylum bezeichnen Taxonomen heute als Thaumarchaeota. Und jene erste im Labor gehaltene Art bekam den (damals noch vorläufigen) Namen Nitrosopumilus maritimus (Nature 437: 543-6).

Heute leitet Könneke eine Arbeitsgruppe am Marum, dem Zentrum für Marine Umweltwissenschaften der Uni Bremen. Und für die Thaumarchaeoten interessieren sich inzwischen auch Ökologen, die Süßgewässer und Böden untersuchen. „Ich konnte damals mit der Kultivierung zeigen, dass unser Organismus Ammonium nutzt und gemeinsam mit Sauerstoff veratmet, um so Energie zu gewinnen“, erklärt Könneke.

Nach heutigem Kenntnisstand sind die meisten Thaumarchaeoten Ammonium-Oxidierer. Das könnte einer der Gründe sein, warum diese Organismen zuvor „nicht vermisst“ worden waren. Denn eigentlich kannte man die sogenannte Nitrifizierung schon lange von Bakterien. Ammonium entsteht beim Abbau organischen Materials – insbesondere von Proteinen, deren Aminosäuren ja allesamt eine Aminogruppe tragen. „Beim Nitrifizieren recyceln Mikroorganismen das Ammonium über Nitrit wieder zu Nitrat“, beschreibt Könneke den Weg des Stickstoffs.

Dass sich Ammonium nicht im Meerwasser oder in Seen ansammelt, sondern oxidiert wird – das hatte man einfach den nitrifizierenden Bakterien zugeschrieben.

Dabei gab es schon mindestens seit 1992 Hinweise auf planktonische Archaeen im Meerwasser. Jed Fuhrman von der University of Southern California und Kollegen hatten Bakterioplankton über das Sequenzieren ribosomaler Gene analysiert und fanden Nukleotidfolgen, die viel besser zu Archaeen als zu Bakterien passten (Nature 356: 148-9). Unabhängig davon berichtete Edward DeLong von der University of Hawai`i at Manoa im selben Jahr über die Entdeckung von Archaeen im Meerwasser – ebenfalls nachgewiesen über Sequenzen ribosomaler RNA (PNAS 89: 5685-9). DeLong ordnete die Sequenzen neuen Gruppen zu, deren naheste Verwandte im Stammbaum jeweils nur aus heißen Habitaten bekannt waren.

Schwer zu erkennen

Es brauchte also die ersten molekularbiologischen Schritte in Richtung Metagenomik, um auf die nicht-extremen Archaeen zu stoßen. Dass sich diese nicht schon vorher den Mikrobiologen offenbart hatten, mag weiterhin an ihrer Größe – oder vielmehr Winzigkeit liegen. Könneke: „Man hat sie sicher häufig im Labor gehabt, aber diese Organismen sind sehr klein: Vielleicht 0,2 Mikrometer. Und unsere Filter hatten 0,22 Mikrometer.“ Lichtmikroskopisch sind sie schwer zu erkennen, und im Vergleich zu Bakterien kommen sie auch in geringeren Zelldichten vor.

Obwohl die Archaeen unter den planktonischen Prokaryoten nach Zellzahl nur einen geringen Anteil ausmachen: Ökologisch spielen sie eine enorme Rolle – denn im Meerwasser sind nicht in erster Linie Bakterien, sondern Thaumarchaeoten diejenigen, die Ammonium oxidieren. „Cornelia Wuchter und ihre Kollegen haben dazu 2006 eine Schlüsselstudie veröffentlicht“, erinnert sich Könneke. Die niederländische Forschergruppe hatte einerseits Archaeen und andererseits Bakterien aus Nordseewasser angereichert. Nur bei den Archaeen sahen sie einen erhöhten Umsatz von Ammonium zu Nitrit, wenn deren Dichte erhöht war. Außerdem suchten die Wissenschaftler in den Proben nach dem Gen, das eine Untereinheit der archaealen Ammonium-Monooxygenase kodiert. Je mehr Kopien sie von diesem Gen fanden, desto geringer war die Ammoniumkonzentration. Überdies berichteten sie, dass die Archaea-Variante um ein bis zwei Größenordnungen häufiger nachweisbar sei als bakterielle Ammonium-Monooxygenasen (PNAS 103: 12317-22)

„Diese Archaeen haben eine sehr hohe Affinität zu Ammonium“, ergänzt Könneke und verweist auf Ergebnisse seiner Weggefährten aus Seattle aus dem Jahr 2009 (Nature 461: 976-9). „Die Ammonium-Konzentrationen im Ozean sind eigentlich sehr gering“, so Könneke, „aber da diese Thaumarchaeoten Ammonium hundert- bis tausendmal effizienter aufnehmen können als Bakterien, sind sie sehr gut an die nähstoffarmen Ozeane angepasst“.

Geringe Abundanz, aber hohe Umsatzraten – das macht die Thaumarchaeoten im Meer so erfolgreich. Indem sie Ammonium mit Hilfe von Sauerstoff veratmen, gewinnen sie Energie und kommen ohne Zucker oder andere organische Reduktionsmittel als „Brennstoffe“ aus. Da sie selber CO2 fixieren, sind sie komplett unabhängig von organischen Verbindungen. Chemolithotrophie nennt man diese Form der Energiegewinnung. Die Energie wird dabei komplett aus anorganischen Verbindungen gewonnen – dazu im Gegensatz zu Pflanzen, Cyanobakterien und Algen ohne Licht. Daher steht den Thaumarchaeoten auch die dunkle Meereswelt unterhalb von 300 Metern Tiefe offen. Sie agieren dort als Primärproduzenten und stellen so organisches Material für die Nahrungsketten zur Verfügung.

„Wir haben uns zur Aufgabe gemacht, diesen CO2-Fixierungsweg biochemisch zu charakterisieren und uns jedes einzelne Gen für jedes Enzym genau angeschaut“, erzählt Könneke von einem anderen Projekt. „Da sehen wir, dass dieser Weg viel effizienter ist als der von Bakterien.“ Die Ammonium-Oxidation der Archaeen, so schlussfolgerten Könneke und die anderen Autoren schon 2014 in der Überschrift ihres Papers, sei die energieeffizienteste Weise, um aerob CO2 zu fixieren (PNAS 111(22): 8239-44).

Allein im Bodensee

Auch Michael Pester beeindrucken die Thaumarchaeoten als Nitrifizierer. Und gerade weil man anfangs vor allem in die Ozeane geschaut hatte, fragten sich Pester und seine Kollegen, wie es denn wohl im Süßwasser um die Archaeen stehe. Pester leitet die Arbeitsgruppe Geomikrobiologie an der DSMZ in Braunschweig – der Deutschen Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen. Die Einrichtung der Leibniz-Gemeinschaft bewahrt Mikroorganismen in Kultur oder tiefgekühlt auf und stellt sie anderen Forschern weltweit zur Verfügung. „Wir forschen aber auch selber“, ergänzt Pester. „Meine Arbeitsgruppe ist speziell an umweltrelevanten Mikroorganismen interessiert, die biogeochemische Kreisläufe antreiben“. Für die Frage nach Thaumarchaeoten im Süßwasser hatten sich die Braunschweiger zusammen mit Kollegen der Uni Konstanz den Bodensee als Habitat vorgenommen und ihre Ergebnisse im Januar dieses Jahres veröffentlicht (Environ. Microbiol. 22: 212-28).

„Wir haben gesehen, dass die Thaumarchaeota bis zu über zwanzig Prozent des prokaryotischen Planktons ausmachen können“, fasst Pester zusammen. Gerade in tiefen und kalten Wassermassen, dem Hypolimnion, seien die Thaumarchaeoten ziemlich häufig. „Wenn man sich mit mikrobieller Ökologie beschäftigt, erwartet man in einem Habitat eigentlich eine hohe Redundanz an Mikroorganismen“, so Pester. Dieselben Stoffwechselfunktionen oder Abbau- und Synthesewege werden also von verschiedenen Organismen realisiert. Doch der Blick auf die Thaumarchaeoten überraschte ihn. „Wir haben hier genau das andere Extrem gefunden, nämlich die Überdominanz einer einzigen Art.“

Hergeleitet haben die Forscher das aus metagenomischen Analysen. Der nachgewiesene Vertreter gilt nicht als Art im Sinne einer anerkannten Spezies – denn dazu müsste er unter anderem in Reinkultur vorliegen, was bislang nur für wenige Thaumarchaeoten gelungen ist. Der dominierende Thaumarchaeot des Bodensees konnte daher bloß als sogenannte Operational Taxonomic Unit (OTU) erkannt und der Gattung Nitrosopumilus zugeordnet werden. Als weitere Nitrifizierer ermittelte das Team lediglich zwei bakterielle OTUs in nennenswerter Häufigkeit. „Wir möchten jetzt weiter erkunden, was diese geringe Diversität für die Stabilität eines Ökosystems wie dem Bodensee bedeutet“, blickt Pester auf künftige Projekte.

Mikrobielle Treibhaussünder

Doch nicht nur die Thaumarchaeoten halten Stoffkreisläufe aufrecht und sind wichtige Player im Ökosystem. Zwar sind sie wohl die einzigen Archaeen, die Sauerstoff veratmen können, doch auch sauerstofffreie Habitate sind nicht so exotisch, wie man zunächst denken mag. Im Sediment eines Sees dringt man schon nach wenigen Millimetern in praktisch sauerstofffreie Zonen vor, ebenso gibt es im Erdboden viele anoxische Mikrohabitate. Und auch in Moorgebieten steht im Wasser kaum Sauerstoff zur Verfügung. Doch viele Bakterien sind in der Lage, komplett ohne Sauerstoff zu leben. Sie vergären organisches Material – sind dabei also nicht auf ein äußeres Oxidationsmittel angewiesen.

„Eigentlich müssten die Böden durch die Gärungsprodukte wie Essig oder Milchsäure mit der Zeit versauern, falls kein alternatives Oxidationsmittel zur Verfügung steht“, erklärt Pester. „Diese Intermediate werden dann aber von anderen Bakterien weiter abgebaut“, fährt er fort. Dabei entsteht Wasserstoff. Steigt jedoch der Wasserstoff-Partialdruck im Substrat, wird der Abbau durch Gärungsprozesse mehr und mehr gehemmt. Genau diesen Wasserstoff aber können diverse methanogene Archaeen verwerten, um CO2 zu Wasser und Methan umzusetzen und daraus Energie zu gewinnen. Sie führen den Wasserstoff also ab und ermöglichen somit den Bakteriengemeinschaften das Überleben.

Bislang findet man Methanbildner nur unter den Archaeen – die meisten aus dem Phylum der Euryarchaeota. Pester: „Damit sind sie auch für den Klimawandel relevant, denn Methan ist das zweitwichtigste Treibhausgas nach CO2.“ In funktionierenden Ökosystemen sei das kein Problem. „Dort gibt es sogar verwandte Archaeen, die das Methan wieder abfangen und dieselben Enzyme verwenden, um den Prozess quasi rückwärts laufen zu lassen.“

Katzengold und Sauerstoff

Offenbar sind die methanogenen Archaeen zudem mitverantwortlich für die hohe Sauerstoffmenge in der Atmosphäre. „Natürlich entsteht der Sauerstoff erst einmal durch die Photosynthese von Pflanzen und Cyanobakterien“, stellt Pester klar. Die photoautotrophen Organismen stellen dann Biomasse her, die von heterotrophen Organismen wieder unter Sauerstoffverbrauch abgebaut wird. „Anoxische Habitate wie marine Sedimente machen aber einen großen Teil der Erdoberfläche aus“, so Pester weiter. Und dort verwenden Mikroorganismen dann alternative Elektronen-Akzeptoren. „Zum Beispiel Sulfat, das zu Schwefelwasserstoff umgesetzt wird und den charakteristischen Geruch fauler Eier hat. Glücklicherweise wird der Schwefelwasserstoff in Sedimenten schnell als Eisen(II)-sulfid gebunden.“

2019 zeigte Pesters Team mit Kollegen aus Konstanz und Tübingen, dass lithotrophe Mikroorganismen unter solchen Bedingungen Eisen(II)-sulfid weiter umwandeln können zu Pyrit, auch bekannt als Katzengold. Dabei verbrauchen sie wiederum Schwefelwasserstoff unter Wasserstoff-Produktion – und dieser Wasserstoff muss auch hier wieder von methanbildenden Archaeen übernommen werden, damit der Prozess am Laufen bleibt (PNAS 116: 6897-902).

„Pyrit ist dann das Endprodukt dieser Kette“, so Pester. Lange dachte man, die Pyritbildung sei ein rein geochemischer Prozess. Doch dazu braucht es hohe Temperaturen. „Pyritbildung findet allerdings auch massiv in ganz normalen Sedimenten statt, und das wird wohl durch diese Mikroorganismen begünstigt.“ Damit tragen die Archaeen in Gemeinschaft mit Bakterien folglich ebenso zu mineralogischen Prozessen auf der Erde bei. Allem, was dabei an Pyrit im Sediment verbleibt, steht gewissermaßen ein eingespartes Äquivalent an Sauerstoff in der Atmosphäre gegenüber. „Man geht davon aus, dass über den Verlauf der Erdgeschichte 25 bis 50 Prozent des Sauerstoffgehalts in der Atmosphäre mit Pyritverklappung in Sedimenten verbunden sind“, fasst Pester zusammen.

Kühe auf Diät

Problematisch werden methanogene Archaeen, wenn sie nicht in funktionierenden Ökosystemen wachsen, sondern der Mensch sie ungewollt mit vermehrt – zum Beispiel beim Reisanbau oder bei der Rinderzucht. „In dem Fall stehen die Archaeen nicht auf der guten Seite“, scherzt Christa Schleper, Leiterin der Einheit Archaea-Ökologie und -Evolution an der Universität Wien. „Global stellt der Methanausstoß durch Rinder mittlerweile mindestens vierzig Prozent aller anthropogenen Quellen dar“, fügt sie dann ernst hinzu. Doch die Biologie des Kuhmagens sei nun mal so, dass sich dort auch Archaeen ansiedeln. „Man kann jedoch versuchen, diese Organismen zu hemmen“, so Schleper. „Auch wir sind der Frage nachgegangen, welchen Diäten man Rinder unterziehen kann, damit sie weniger Methan ausstoßen.“

2013 zum Beispiel hatten die Wiener unter der Leitung von Tim Urich und in Kooperation mit dänischen Forschern Euryarchaeoten der Klasse Thermoplasmata im Pansen von Milchkühen gefunden. Ernährten sich die Rinder mit einer rapsölreichen Kost, entstand weniger Methan. Und aus Meta-Transkriptomanalysen schloss das Team auf einen Rückgang der methanbildenden Archaeen im Pansen (Nat. Commun. 4: 1428). Umgekehrt lässt sich Methanbildung durch Archaeen aber auch gezielt nutzen, um Biogas zu erzeugen.

Schleper interessiert sich jedoch hauptsächlich für die sauerstoffliebenden Archaeen: Entsprechend gelang ihrem Labor 2011 die Kultivierung und Erstbeschreibung einer neuen Thaumarchaeota-Spezies. „Dieser Organismus kommt aus dem Garten unserer Abteilung, wir haben ihn in Reinkultur“, freut sich Schleper. Nitrososphaera viennensis heißt dieser zweite jemals in Reinkultur gebrachte Thaumarchaeot. „Der ist heute die typisierende Spezies für die gesamte Gruppe“, so Schleper. Mit auf der Autorenliste steht auch Martin Könneke (PNAS 108: 8420-5).

Auch in Böden sind die Thaumarchaeoten also verbreitet. Und dort sei deren Artenvielfalt sogar höher als in einer Wasserprobe aus einem See oder dem Meer. „Böden sind per se diverser“, meint Schleper, „da gibt es tausende verschiedener Spezies auf engstem Raum“.

Den heute als Thaumarchaeoten bekannten Archaeen war Schleper ebenfalls schon 2005 auf der Spur (Environ. Microbiol. 7: 1985-95). „Durch molekulare Techniken hatten wir damals schon Hinweise, dass sie in Böden Stickstoff umsetzen können und dort enorm verbreitet sein müssen.“ Dank Metagenomik sind nun jede Menge Sequenzen von archaealen Ammonium-Monooxygenasen hinterlegt – genauer gesagt des Gens amoA, das für die Untereinheit A des Enzyms codiert. „Es ist nach den 16S-rRNA-Genen das häufigste Gen in diesen Datenbanken“, schwärmt Schleper. „Da macht Ökologie heute richtig Spaß.“

Schlepers Team hat kürzlich eine Inventur dieser amoA-Gene vorgenommen und dabei nicht nur einen phylogenetischen Stammbaum erstellt, sondern die Sequenzen auch dem jeweiligen Biotop zugeordnet, dem sie entnommen wurden. „Mein Mitarbeiter und Erstautor Ricardo Alves hat mehr als 30.000 Sequenzen aus den Datenbanken gezogen“, so Schleper über den Umfang der Analyse (Nat. Commun. 9(1): 1517).

Die errechneten Stammbäume zeigen große Abzweigungen, aus denen entweder hauptsächlich Gruppen hervorgegangen sind, die an Böden und Süßgewässer angepasst sind – oder solche, die im Meer leben. Offenbar existiert ein gewisser Trend, einmal gewählte Habitate beizubehalten – auch wenn in dem Cluster der Boden-Süßwasser-Thaumarchaeoten immer wieder mal welche auftauchen, die im Meer oder in heißen Quellen leben, und umgekehrt auch die marinen Archaeen den einen oder anderen nahe Verwandten in Böden und Süßgewässern haben.

Rätselhafte Delta-Gruppe

Schleper ist sich sicher, dass die Archaeen in den „normalen“ Habitaten noch weitere Überraschungen bereithalten. „Da gibt es zum Beispiel ein Cluster, das wir die Delta-Gruppe nennen“, geht sie näher auf ihre Stammbaum-Analyse ein. 23 Prozent der amoA-Sequenzen gehören in diese Gruppe, die hauptsächlich in Böden vorkommt. Bislang ist aber noch keiner dieser Thaumarchaeoten kultiviert worden. „Die sind die häufigste Gruppe, aber wir wissen nicht, was sie tun“, wundert sich Schleper. Dabei stellt sie in Frage, ob wirklich alle Thaumarchaeoten autotroph leben oder einige nicht doch auch organische Biomasse verwerten. „Genetisch haben die Organismen aus der Delta-Gruppe das Zeug dazu und müssten es eigentlich können, doch bislang hat das noch niemand nachgewiesen.“

Während vermutlich jeder dritte Mensch methanbildende Archaeen im Darm beherbergt, sind auch Thaumarchaeoten Teil des menschlichen Mikrobioms – konkret siedeln sie auf der Haut. „Hierzu bearbeiten wir derzeit ein Projekt mit Christine Moissl-Eichinger aus Graz, die Archaeen am menschlichen Körper erforscht.“ So konnte Moissl-Eichingers Team Archaeen überdies auch in der Lunge und der Nase nachweisen (Front. Microbiol. 10: 2796). Welche Rolle das menschliche „Archaeom“ für unser Wohlbefinden spielt, ist indes noch völlig unklar. Zumindest sind unter den Archaeen bislang keine Krankheitserreger bekannt. „Mich erstaunt das auch nicht“, ordnet Schleper diese Beobachtung ein. „Denn die Archaeen-Diversität ist ja gar nicht so hoch – es gibt nur diese zwei Gruppen in den nicht-extremen Habitaten, und die haben halt ihre begrenzten Metabolismen.“

Womöglich könnten Thaumarchaeoten auf der Haut aber durchaus nützlich sein, kann sich Schleper vorstellen. „Indem sie Ammoniak oder Harnstoff verwerten, würden sie ja den pH-Wert der Haut senken und könnten somit für unseren Säureschutzmantel mitverantwortlich sein.“ Das sei aber wirklich nur eine Vermutung, stellt Schleper gleich darauf klar.

Verglichen mit Bakterien haben die Archaeen also eine deutlich geringere Diversität, tragen aber trotzdem wesentlich zu den Stoffkreisläufen bei. Und metagenomische Daten verraten uns bereits, dass wir bei weitem noch nicht alle von ihnen entdeckt haben. Wer weiß, warum wir sie diesmal nicht finden – oder einfach „noch nicht vermissen“.

Last Changed: 01.09.2020