Bitte nicht stören

Produktübersicht: Live-Cell-Imaging-Equipment

Live-Cell-Imaging-Equipment im Überblick

(08.03.2021) Das Live Cell Imaging wird noch immer von der Fluoreszenz-Mikroskopie dominiert. Zellschonende, Label-freie Methoden, wie das Quantitative-Phasen-Imaging, machen aber immer mehr Boden gut.

FRET, TIRF, FLIM, FRAP, STED, PALM, SPIM, SiMView, SMLM, STORM, SIM, AFM, LLSM, QPI, PAINT, LIVE-PAINT, HT, DHM – wer blickt bei den vielen Abkürzungen für die zahllosen neuen Live-Cell-Imaging-Methoden eigentlich noch durch? Man könnte geradezu meinen, die Mikroskopiker machen sich einen Spaß daraus, die armen Biologen mit einem riesigen Wust an Akronymen zu quälen. Allein für die unterschiedlichen Spielarten der Lichtscheiben-Mikroskopie (LSM) soll es inzwischen mehr als hundert verschiedene Kürzel geben, die sich oft genug auf ähnliche LSM-Methoden beziehen (Curr. Opin. Cell Biol. 66: 34-42).

Dabei basiert die Lebendzell-Mikroskopie nur auf zwei grundlegenden Verfahren: Techniken, bei denen die Zellkomponenten mit einem fluoreszierenden Farbstoff-Anhängsel versehen werden, um sie unter dem Lichtmikroskop sichtbar zu machen; sowie sogenannten Label-freien Methoden, die ohne Fluoreszenz-Marker auskommen und die gewünschten Zellbestandteile allein mit optischen Tricks visualisieren.

Zu den Fluoreszenz-basierten Imaging Techniken zählt neben der klassischen Fluoreszenz-Mikroskopie auch die höchstauflösende Mikroskopie beziehungsweise Nanoskopie. Ob Photoactivated Localization Microscopy (PALM), Stochastic Optical Reconstruction Microscopy (STORM) oder Stimulated Emission Depletion Microscopy (STED): Immer sind es von Lasern angeregte, blinkende Fluoreszenzproteine oder -farbstoffe, die die optischen Signale für die Visualisierung der gewünschten Zellkomponenten liefern. Bei PALM und STORM leuchten die Fluorophore wie kleine Leuchtbojen kurz auf und werden mithilfe der Einzel-Molekül-Lokalisierungs-Mikroskopie (SMLM) geortet. Beide Techniken sind, wie auch STED, prinzipiell für das Live Cell Imaging geeignet und liefern faszinierende Einblicke in die Zelle. Für die allermeisten Gruppen bleiben sie jedoch ein Wunschtraum, weil sowohl die Kosten als auch die technischen Hürden viel zu hoch sind.

Einfacher lässt sich die superauflösende Lebendzell-Mikroskopie mit dem sogenannten PAINT-Verfahren verwirklichen, das ebenfalls zu den Einzel-Molekül-Lokalisierungs-Methoden gehört. PAINT steht für Point Accumulation for Imaging in Nanoscale Topography und wurde bereits 2006 von dem Laser-Pionier Robin Hochstrasser an der University of Pennsylvania entwickelt. Das Prinzip von PAINT ist sehr einfach: Die Zellen werden mit einem fluoreszierenden Liganden versetzt, der nur sehr kurz an seine Zielstrukturen auf der Oberfläche der Zellen bindet und dann ein Fluoreszenzsignal sendet. Aus den vielen einzelnen transienten Bindevorgängen rekonstruiert das angeschlossene Fluoreszenz-Mikroskop schließlich ein superaufgelöstes Bild der Zellstruktur.

Steter Farbstoff-Nachschub

Da aus dem großen Liganden-Pool immer wieder neue Farbstoffmoleküle nachgeliefert werden, macht sich das bei längeren Imaging-Zeiten unvermeidliche Ausbleichen der Fluorophore bei PAINT kaum bemerkbar – ganz im Gegensatz zu PALM oder STORM, bei denen die Fluoreszenz-Moleküle sehr rasch verblassen. Durch die verlängerte Imaging-Dauer erhöht sich zudem die Dichte der lokalisierten Fluoreszenzsignale. Selbst mit üblichen Fluoreszenz-Mikroskopen lässt sich hierdurch eine sehr hohe Auflösung erzielen.

Hochstrasser nutzte ursprünglich den fluoreszierenden Farbstoff Nilrot als transient mit hydrophoben Regionen der Zielmoleküle wechselwirkenden Liganden. Ralf Jungmanns Gruppe am Max-Planck-Institut für Biochemie in Martinsried kam schließlich auf die Idee, Fluoreszenz-markierte Oligos als Liganden einzusetzen (DNA-PAINT). Damit diese an die gewünschten Zielmoleküle auf der Zelloberfläche andocken konnten, mussten seine Mitarbeiter nur Oligos mit komplementärer Sequenz an diese heften. Über die Länge oder Sequenz der Oligos konnten sie die Bindungsstärke und damit den Nachschub ungebleichter Fluorophore während der Imaging-Experimente sehr einfach steuern (siehe dazu auch das Special Live Cell Imaging in LJ 9/2019, Seite 39 - Link).

Proteine innerhalb der Zelle mit DNA-PAINT zu visualisieren, ist aber nach wie vor schwierig und in lebenden Zellen kaum möglich, weil die Zellmembran durchlöchert werden muss, damit die DNA-Konstrukte die Membran passieren können. Lynne Regans Gruppe von der University of Edinburgh verabschiedete sich deshalb von den Oligos und stieg auf Peptid-Liganden um. Damit hatte sie den Schlüssel für ein PAINT-Format gefunden, mit dem sich Proteine auch im Inneren lebender Zellen visualisieren lassen. Ihre neue Lebend-Zell-Imaging-Technik, die sie im letzten Sommer vorstellte, nannte sie deshalb Live cell Imaging using reVersible intEractions oder kurz und knackig LIVE-PAINT (Commun. Biol. 3: 458).

Am Grundprinzip von PAINT hat Regans Gruppe nichts geändert. Sie nutzt jedoch statt der Hybridisierung von Oligonukleotiden die reversible Wechselwirkung von Peptiden mit Proteinen und greift zudem in die molekularbiologische Trickkiste. Für LIVE-PAINT wird das Zielprotein mit einem kurzen Peptid verknüpft. Zusätzlich hängt man ein Peptid-bindendes Protein, das reversibel mit diesem Peptid interagiert, an ein Fluoreszenzprotein (FP). Dies erreicht man mit entsprechenden Genkonstrukten, die in der Zelle exprimiert werden. Für die Expression der Zielprotein-Peptid-Fusion verwendet man den endogenen Promotor des Zielproteins. Das Fluoreszenzprotein-Konstrukt wird jedoch durch einen induzierbaren Promotor gesteuert. Mit diesem Kniff lässt sich die Expression des FP-markierten Peptid-Bindeproteins sehr einfach regeln und an die Erfordernisse des LIVE-PAINT-Imagings anpassen.

Das für LIVE-PAINT notwendige Peptid-Anhängsel ist wesentlich kleiner als die sperrigen Fluoreszenzproteine, die für viele Live-Cell-Imaging-Techniken als Protein-Label eingesetzt werden. Dennoch besteht auch hier die Gefahr, dass es in der Zelle als Störfaktor wirkt, der die Ergebnisse beeinflusst. Und wie bei allen anderen Fluoreszenz-basierten Live-Cell-Imaging-Methoden ist intensives Laserlicht nötig, um die Fluorophore anzuregen. Über den Zellen schwebt also immer auch das Damoklesschwert der Phototoxizität. Insbesondere bei länger dauernden Aufnahmen können phototoxische Effekte die Zellen gehörig aus dem Gleichgewicht bringen oder ihr Lebenslicht im schlimmsten Fall komplett auslöschen.

Weitaus geringer ist die Strahlenbelastung bei Label-freien Mikroskopie-Verfahren. Statt Änderungen der Lichtintensität beziehungsweise der Amplitude, wie bei der Fluoreszenz-Mikroskopie, nutzen diese Phasenverschiebungen von Lichtwellen, um eigentlich durchsichtige Zellen abzubilden. In Zellen verzögert oder beschleunigt sich die Lichtwelle in Abhängigkeit von der Dicke und dem Brechungsindex (RI) der gerade passierten Zellkomponenten. Das menschliche Auge kann diese Phasenverschiebung jedoch nicht erkennen, da es nur Änderungen der Amplitude wahrnimmt.

Frits Zernike kam deshalb in den frühen Dreißigerjahren auf den Gedanken, den Probenlichtstrahl mit einem nicht-gestreuten Referenzstrahl zu überlagern, der konstruktiv mit dem Probenstrahl interferiert. Aus der minimalen Phasenverschiebung der beiden Strahlen resultiert mithilfe einiger optischer Tricks eine Veränderung der Amplitude, die der Betrachter als deutlichen Kontrast wahrnimmt.

Weil es sehr kontrastreiche Bilder lebender Zellen liefert, etablierte sich Zernikes Phasenkontrast-Mikroskop sehr schnell in den Laboren von Biowissenschaftlern. Die in der Phasenverschiebung enthaltenen Informationen zur räumlichen Verteilung der Brechungsindices und zur lokalen Dicke der Zelle gehen im klassischen Phasenkontrast-Mikroskop jedoch verloren. Schon 1948 beschrieb der ungarische Physiker Dennis Gabor jedoch, wie man mithilfe der Phasenverschiebung und der Amplitude einer Lichtwelle eine holographische Abbildung eines Objektes erzeugen kann. Theoretisch muss man dazu nur die Phasenverschiebung quantitativ bestimmen. Zusammen mit dem Brechungsindex sowie der Wellenlänge kann man dann die optische Dicke der Probe berechnen und aus dieser letztlich eine dreidimensionale Abbildung rekonstruieren. Theoretisch. In der Praxis ist dies ohne leistungsstarke Computer und CCD-Kameras nur schwer möglich, weshalb das Quantitative-Phasen-Imaging (QPI) lange Zeit nur ein Schattendasein führte.

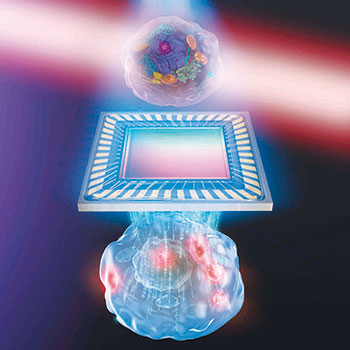

Inzwischen haben jedoch etliche Firmen und Start-ups labortaugliche QPI-Mikroskope entwickelt, die auf unterschiedlichen Spielarten des Quantitativen-Phasen-Imagings basieren. Das Prinzip ist aber immer gleich: Ein Probenstrahl, der Probe und Objektiv passiert hat, wird mit einem ungestörten Referenzstrahl kombiniert, wodurch ein Interferenzmuster beziehungsweise Hologramm entsteht. Eine CCD-Kamera fängt das Hologramm ein und leitet es zur Auswertung an einen PC weiter.

Winzige Strahlenbelastung

Der vielleicht größte Trumpf des Quantitativen-Phasen-Imagings ist die geringe Lichtenergie, die für die Erzeugung der Bilder nötig ist. Bei einem typischen holographischen QPI-Mikroskop wird die Zelle mit einer Energie von etwa 0,2 nW/µm2 bestrahlt. Selbst bei der Zell-schonendsten Fluoreszenz-Mikroskopie-Technik, der Lichtscheiben-Mikroskopie, prasseln dagegen bereits 1nW/µm2 auf die Zellen ein – für Zellkomponenten, die empfindlich auf photoinduzierte Oxidation reagieren, wie zum Beispiel Mitochondrien, kann dies insbesondere bei lang andauernden Live-Cell-Imaging-Experimenten schon zu viel sein.

Ein weiterer Vorteil des Quantitativen-Phasen-Imagings ist der direkte Zugang zu Informationen, die sich hinter den Brechungsindices der Zelle verbergen. Hierzu zählenvor allem morphologische Eigenschaften, etwa die Trockenmasse, das Volumen, die Form von Organellen oder die mechanische Deformierbarkeit.

Trotz dieser Vorteile hat das Quantitative-Phasen-Imaging auch einen erheblichen Nachteil: Zellstrukturen oder Proteine lassen sich nicht so einfach wie mit der Fluoreszenz-Mikroskopie mit einem simplen Fluoreszenz-Label identifizieren. Findige Mikroskopiker kamen deshalb auf die Idee, QPI und Fluoreszenz-Mikroskopie in einem einzigen Gerät zu vereinen. Die QPI-Einheit erlaubt langdauernde Zeitrafferaufnahmen, ohne die Zellen über Gebühr zu stressen. Gleichzeitig liefert das integrierte Fluoreszenz-Mikroskop detaillierte Bilder von Zielstrukturen, die mit Fluoreszenz-Labeln markiert sind. Was will man mehr?

Live-Cell-Imaging-Equipment im Überblick

(Erstveröffentlichung: H. Zähringer, Laborjournal 3/2021, Stand: Februar 2021, alle Angaben ohne Gewähr)

Letzte Änderungen: 08.03.2021