Blitzschnell sortieren und analysieren

Klassische und bildgebende Zytometrie

Henrik Müller

Bei vielen Erkrankungen sind nur wenige der Milliarden Zellen eines Organs oder Gewebes betroffen. Mit Durchflusszytometern ist es möglich, diese zu zählen, zu charakterisieren und zu sortieren. Intelligente neuronale Netzwerke sorgen dafür, dass ihnen dabei keine Zellen durch die Lappen gehen.

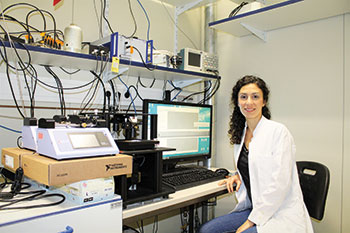

„Schließlich ist’s ja keine Quantenmechanik!“, sagt sich der Laborjournal-Reporter zu Beginn seiner Recherche über technische Neuerungen in der Durchflusszytometrie – und bereut seinen Irrtum ziemlich schnell. Dass es die Zytometrie in sich hat und kein einfaches Thema ist, erklärt ihm schließlich Iordania Constantinou, Expertin für Einzelzellanalysen und seit 2018 Juniorprofessorin am Braunschweiger Institut für Mikrotechnik: „Zytometrie-Projekte sind die interdisziplinärsten, an denen ich je gearbeitet habe. Unser Team besteht aus Mitarbeitern mit Fachkenntnissen in Mikrotechnik, Programmierung, Mikroskopie und natürlich Biologie, Biotechnologie sowie Medizin.“

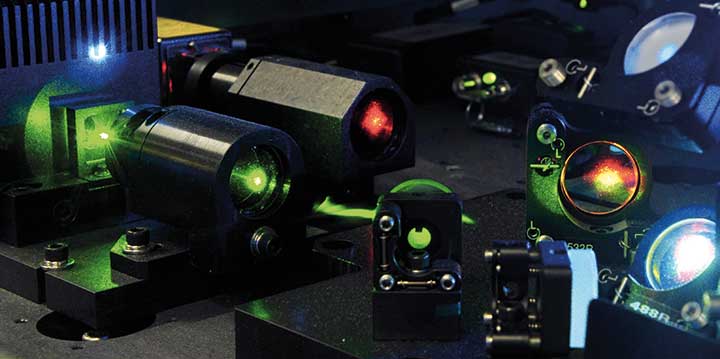

Die Ansammlung derart fächerübergreifenden Knowhows hat seine Gründe – wenngleich sich auf den ersten Blick an den Prinzipien der Durchflusszytometrie seit ihrer Erfindung 1965 nicht viel getan hat: Ein Flüssigkeitsstrom wird in Tröpfchen unterteilt, die jeweils nur eine Zelle enthalten. Die eingehüllten Zellen wandern durch einen Laserstrahl, der Fluorophore in den Zellen zur Fluoreszenz anregt und gleichzeitig gestreut wird. Ein Detektor misst Streulicht und Fluoreszenz der einzelnen Zellen und leitet die Signale an eine Sortiereinheit weiter. Über einen elektrostatischen Mechanismus sortiert das Instrument schließlich die guten Zellen ins Töpfchen und die schlechten ins Kröpfchen – und das mit Sortierraten von bis zu 100.000 Zellen pro Sekunde. Was wiederum die Ursache für den Siegeszug der Durchflusszytometrie ist, die in Zell- und Mikrobiologie genauso eingesetzt wird wie in der klinischen Forschung, der Forensik oder der Ökologie und Nutztierindustrie. Mit über hundert Firmen weltweit ist die Zytometrie-Industrie inzwischen über drei Milliarden Euro schwer.

Durchflusszytometer enthalten fünf funktionelle Einheiten: Pumpen, Fokussierung, Detektion, Sortierung und Datenprozessierung. Für keine davon hat sich trotz fünfzig Jahren eifrigster Forschung ein Standard herauskristallisiert. Einen Überblick über den aktuellen Stand der Technik, den nur noch Experten überblicken können, erhält man in folgendem Review: Electrophoresis. doi: 10.1002/elps.201800298).

Klar dagegen ist, dass die Weiterentwicklung der Durchflusszytometrie einen Namen hat: Mikrofluidik – die Manipulation von Flüssigkeitsströmen in Mikrokanälen. Die Massenproduktion von Einweg-Mikrochips ist zur treibenden Kraft der Miniaturisierung geworden.

Constantinou, die ihren letzten Postdoc in Michael Knops Gruppe am Zentrum für Molekulare Biologie in Heidelberg absolvierte, nennt einen weiteren Grund für den Vormarsch mikrofluidischer Systeme: „Obwohl die Durchflusszytometrie mit Mehrkanal-Fluoreszenzdetektion arbeitet, ist ihre räumliche Auflösung begrenzt.“ Und Knop fügt ergänzend hinzu: „Die aktuell größte Herausforderung ist die Kombination hochinformativer Daten und schneller Entscheidungen bei der Zellsortierung. Alle Systeme, die nicht-visualisierte Information verarbeiten, kann ein Mensch zudem nicht mehr einfach interpretieren.“ Doch eins nach dem anderen.

In Sachen Probenpumpen arbeiten die Entwickler an verschiedenen Technologien die jeweils Vor- und Nachteile haben: Kapillareffekt, Schwerkraft-getriebene Strömung, manuelle Komprimierung, Elektroosmose, Hochfrequenz-Piezo-aktivierte Peristaltik, Magnetohydrodynamik, biomolekulare Motorik, hydrophile Schwämme und Absorptions-getriebener Mikrofluss.

Die Methode der Wahl für die danach nötige Vereinzelung der Probentröpfchen ist noch immer die hydrodynamische Fokussierung, bei der aufeinanderfolgende Zellen durch eine Verengung des Flüssigkeitsstrom-Querschnitts separiert werden. Moderne Weiterentwicklungen nutzen ausgeklügelte geometrische Designs, können aber nicht über technische Nachteile hinwegtäuschen – etwa externe Pumpen, Schläuche und Ventile und die Verschwendung von Trägerflüssigkeit.

Vereinzeln ohne Hüllstrom

Verfahren ohne hydrodynamische Fokussierung sind jedoch stark im Kommen. So basiert beispielsweise die dielektrophoretische Fokussierung darauf, dass sich polarisierte Partikel in einem uneinheitlichen elektrischen Feld zu ihrer Gleichgewichtsposition bewegen. Die elektroosmotische Fokussierung hingegen verwendet Metallplättchen, um die Probenströmung in Mikrokanälen durch Wirbelbildung zu beeinflussen. Derartige elektrokinetische Methoden bringen aber neue Nachteile mit sich. Sie beeinflussen die Lebensfähigkeit biologischer Proben und ändern den pH-Wert, was vielen Oberflächenproteinen überhaupt nicht gefällt.

Ziemlich hip ist die zerstörungsfreie akustische Fokussierung. So richtete zum Beispiel Thomas Laurells Gruppe von der schwedischen Universität Lund E.coli-Zellen mit dem Schallstrahlungsdruck akustischer Oberflächenwellen in Mikrokanälen aus (Lab Chip 14: 4629-37).

Für die mikrofluidische Zellsortierung existieren optische, magnetische, elektrische, akustische, hydrodynamische und piezoelektrische Mechanismen. Alle ermöglichen eine bis zu neunzigprozentige Sortier-Reinheit bei einem Durchsatz von bis zu mehreren zehntausend Zellen pro Sekunde. Die Präzisionsingenieure Jingjing Zhao und Zheng You der Tsinghua University in Peking verwenden beispielsweise Hochspannungsstrom, um durch Funkenentladung Wasserdampfbläschen zu erzeugen. Der Dampfdruck der Bläschen liefert ausreichend Kraft, um HeLa-Zellen zu sortieren (Cytom. 93: 222-31). Allerdings sind die Tumorzellen davon nicht so begeistert. Aber immerhin überleben neunzig Prozent die Schockbehandlung.

Mehr Biokompatibilität bietet die Isoakustische Fokussierung, die sich Per Augustsson, ebenfalls von der Lund Universität, und Joel Voldman vom Massachusetts Institute of Technology ausdachten. Mit ihr können Zellen ausgerichtet, mechano-phänotypisch charakterisiert und sortiert werden (Nat Commun. 7:11556). Das ist etwas fundamental Neues, da Zellen bisher nur aufgrund von Größe, Dichte, Deformierbarkeit sowie elektrischer und optischer Eigenschaften unterschieden werden konnten.

Bei der Isoakustischen Fokusierung wird der akustische Widerstand einzelner Zellen gemessen. Sie ist quasi das akustische Pendant zur Dichtegradientenzentrifugation oder Isoelektrischen Fokussierung. Die Zellen werden solange durch ein akustisches Feld seitwärts in Bereiche höheren akustischen Widerstands gedrängt, bis sie ihren Isoakustischen Punkt erreichen. Da dieser von zellulärer Struktur und Zusammensetzung abhängt, erwies er sich bisher als spezifisch für Monozyten, Lymphozyten und Neutrophile. Die erfolgreiche Abtrennung von MCF7-Tumorzellen lässt auf eine Anwendung zur Dialyse des Blutes von Krebspatienten hoffen.

Wie stellt man einen akustischen Gradienten her? Genau wie bei der Dichtegradientenzentrifugation mit dem nicht-zytotoxischen und metabolisch inerten Iodixanol. Mehr zum Gegenspiel zwischen akustischer Energiedichte und hydrostatischem Gravitationsdruck erörtert Augustssons Gruppe in folgender Publikation: Lab Chip. 14: 3394-400.

Hinsichtlich Detektion erlauben es gegenwärtige Zytometer nur, Immunzellen einer bestimmten Sorte oder Entwicklungsstufe dank Hunderter bekannter CD-Moleküle (Cluster of Differentiation) zuzuordnen. Eine individuelle Sortierung anderer Zelltypen ist meist noch nicht möglich. Nach wie vor sind Fluoreszenz-markierte Proben und Fluoreszenz-aktiviertes Cell Sorting (FACS) der Gold-Standard optischer Detektion. Die Entdeckung neuer Fluoreszenz-Farbstoffe verdoppelte in etwa jedes Jahrzehnt die Anzahl gleichzeitig messbarer Merkmale auf derzeit drei Dutzend Parameter.

Photostabilere Farbstoffe

Aktuell sind elektrisch leitende Plastikpolymere auf dem Sprung, die unter Ausbleichung (Photobleaching) leidenden Phycobiliproteine zu entthronen. Ihre Absorption und Emission kann chemisch justiert und auf einzelne Wellenlängen beschränkt werden, was Multiparameter-Experimente erheblich vereinfacht. Zudem können Brilliant-Violet, -Ultraviolet oder Blue in puncto Quantenausbeute und Extinktionskoeffizienten mit Phycobiliproteinen konkurrieren, ja sie sogar mit ihrer Photostabilität übertrumpfen. Zusätzlich sind Hunderte fluoreszierende Proteine erhältlich, deren Exzitation und Emission vom ultravioletten bis infraroten Wellenlängenspektrum reichen.

Die spektralen Überschneidungen der verwendeten Fluoreszenz-Farbstoffe bleiben dennoch gravierend. Peter Engel, Produktmanager bei OLS OMNI Life Science, hebt aber hervor: „Eine Vielzahl von Verstärker-Methoden, immer ‚hellere‘ Farben im Einklang mit stärkeren Lasern und sensitiveren Detektoren sowie eine intelligente Fluorochrom-Auswahl, dank Online-Ressourcen wie FluoroFinder, lösen das Problem.“ Überdies werden seit ein paar Jahren Chemilumineszenz, Oberflächen-Plasmonen-Resonanz und oberflächenverstärkte Raman-Streuung als Detektions-Alternativen entwickelt.

Einen Schritt weiter ist eine Methode, die unterschiedlich große Partikel per Ultraschallreflexion unterscheidet. Ihr Durchsatz liegt momentan zwar nur bei 150 Zellen pro Minute. Aber die Methodik der Physiker um Michael Kolios von der kanadischen Ryerson University kann bereits zwischen roten und weißen Blutzellen unterscheiden (Sci. Rep. 9: 1585). Ihr entscheidender Vorteil ist die Unabhängigkeit von künstlichen Markierungen. Auf Antikörpern basierende Detektionsmethoden müssen im Vorfeld wissen, wonach sie suchen. Markierungs-freie Methoden dagegen können aufspüren, was außerhalb einer zuvor definierten Norm liegt. Das können zum Beispiel Antigen-spezifische T-Zellen, spezifische Stammzellen oder im Blutstrom zirkulierende Leukämie-Zellen sein.

Die Gruppe des Biophysikers Xunbin Wie von der Jiaotong-Universität Shanghai etwa nutzte den hohen Melaningehalt von Melanom-Zellen als endogenen Biomarker und konnte deren Anzahl in Blutgefäßen inokulierter Mäuse akustisch und nicht-invasiv verfolgen (Proc. SPIE 10495).

Der strahlendste Farbstoff nutzt aber nichts ohne passendes Anregungslicht. Zytometer mit vier Laserquellen sind inzwischen nichts Besonderes mehr, einige Systeme bieten bis zu zehn Laser. Allein die meistverkaufte Troika aus 405 nm-, 488 nm- und 638 nm-Lasern, plus Brilliant-Violet-Farbstoffen, erfasst sechzehn Fluoreszenzmarker gleichzeitig. Entscheidungshilfe in Sachen Laser bietet ein Review von Howard Shapiro und William Telford (Curr. Protoc. Cytom. 83: 1.9.1-21). Die Zukunft gehört indessen regelbaren, aus der Fluoreszenzmikroskopie bekannten Lasern. Noch sind sie aber zu teuer und zu unpraktisch für die Durchflusszytometrie.

Massenzytometer

Ohne verschiedenfarbige Laser und Filter kommt die CyTOF-Massenzytometrie (Mass Cytometry by Time-of-Flight) aus, die Garry Nolan von der Stanford University 2011 vorstellte. Bei ihr werden Zellbestandteile mit Schwermetallen markiert, durch 7.000 °C heißes Argon-Plasma in ihre atomaren Bestandteile vaporisiert und im Massenspektrometer quantifiziert. Die destruktive Natur der Methode ist natürlich ein Nachteil, denn die Zellsortierung ist ausgeschlossen. Auch liegt der Durchsatz nur bei 1.000 Zellen pro Sekunde, was anderen Instrumenten, die bis zu 70.000 Ereignisse pro Sekunde (eps) leisten, nur ein müdes Lächeln abgewinnt. Signalüberlappung wie bei Fluoreszenzfarbstoffen ist dafür aber unbekannt.

Inzwischen wird Nolans CyTOF-Massenzytometer von der US-Biotechfirma Fluidigm vermarktet. Fluidigms weiterentwickeltes CyTOF-Instrument Helios kann einen Dutzende Parameter umfassenden Fingerabdruck jeder Zelle erstellen. Bernd Bodenmiller am Institut für Quantitative Biomedizin der Universität Zürich ist das nicht genug. Seine Gruppe verbindet die quantitativen Aussagen der Massenzytometrie mit Bildgebung und Immunhistochemie. Ihre Imaging Mass Cytometry korreliert das ‚Was‘, das heißt, die Komposition und Menge aller Schwermetall-Isotope in spezifisch markierten Zellen, mit dem ‚Wo‘, nämlich ihrer subzellulären Position im Gewebeschnitt. Das erlaubte es ihnen zum Beispiel, drei mRNAs und sechzehn Proteine im Gewebe von 70 Brustkrebs-Patientinnen simultan zu untersuchen (Cell Syst. 6: 25-36; Laborjournal 9/2018: 50-51).

Die Stärke derartiger Datensätze liegt auf der Hand: Mit ihnen lässt sich das zelluläre Wechselspiel von Zellphänotypen identifizieren, um regulatorische Kreisläufe direkt im Gewebekontext herauszuarbeiten. Die biomedizinischen Möglichkeiten der Imaging Mass Cytometry fasst ein Review zusammen, zu dem auch Kristina Schwamborn von der Technischen Universität München beitrug (Mol. Imaging Biol. 20: 888Y901).

Die zwei spektakulärsten Neuentwicklungen in der Durchflusszytometrie sind bildgebender Natur. Deena Soni, der bei Sony Biotechnology das globale Marketing der Cell Sorter managt, erklärt: „Das Interesse der Scientific Community besteht darin, Zellen im ursprünglichen Zustand zu untersuchen und ihren Funktionszustand durch einen multidisziplinären Ansatz zu verstehen.“ In welche Zukunft das weist, verdeutlichen Iordania Constantinou und Michael Knop: „Zum einen ist der Informationsgehalt von Bildern um ein Vielfaches höher als jede andere Art der Beschreibung biologischer Objekte. Zum anderen kann die klassische Durchflusszytometrie nicht zwischen Zellen unterscheiden, die mit dem gleichen Fluorophor an unterschiedlichen Positionen markiert sind, etwa im Zellkern versus Zellmembran. Die bildgebende Durchflusszytometrie kombiniert dagegen Geschwindigkeit und Probenumfang mit räumlicher Auflösung.“

Solch ein System entwickelte die US-japanische Gruppe um Optik-Guru Keisuke Goda in Form eines intelligenten Bild-aktivierten Zellsortierers (IACS). Dieser erkennt bis zu 16.000 scharfe Fluoreszenz-Bilder vorbeijagender Zellen pro Sekunde und analysiert jedes binnen 32 Millisekunden mit Hilfe eines neuronalen Netzwerks (Cell 175: 1-11).

Die Geister-Detektions-Einheit des Teams um Bioingenieur Hiroyuki Noji dagegen kalkuliert aus der Intensitätsverteilung eines unregelmäßig angeordneten Beleuchtungsfelds und den Fluoreszenz-Schatten, die bis zu 10.000 vorbeihuschende Zellen pro Sekunde werfen, eine sogenannte multiplexe temporäre Wellenform. Für das menschliche Auge nicht unterscheidbar, können maschinelle Lernverfahren jeden Zelltyp über seine spezifische Wellenform, also ohne eigentlichen Biomarker, klassifizieren (Science 360: 1246-51). Da dieses Verfahren auch ohne Bildrekonstruktion funktioniert, reduziert diese sogenannte Ghost Cytometry die Berechnungszeiten auf unter zehn Mikrosekunden pro Zelle.

Dreidimensionale Zell-Bilder

Warum sind derartige biomedizinische High-Content-Analysen revolutionär? Zum einen, weil sie die eindimensionalen Signale herkömmlicher FACS-Geräte in dreidimensionale Bilder der räumlichen Zellarchitektur transformieren. Vor allem aber, weil ein Maschinengehirn Krankheits-spezifische Zellphänotypen enthüllen kann, die selbst dem Auge eines Spezialisten entgehen. Wie heiß umkämpft diese Techniken für Präzisionsmedizin, Zelltherapie und Wirkstoffforschung sind, zeigt ein kritischer Kommentar zu Nojis Geister-Zytometrie aus Godas Dunstkreis (Science 364: 6437).

Auch für Iordania Constantinou sind maschinell lernende Durchflusszytometer ein wichtiger weiterer Schritt: „Neuronale Netzwerke sind der Schlüssel zur Zellklassifikation in Echtzeit. Der Ansatz von Goda und Noji bleibt aber komplex. Zusammen mit Michael Jendrusch (Uni Heidelberg) haben wir versucht, den Prozess zu vereinfachen, indem wir einfache Mikrofluidik und bildgebende Verfahren sowie eine Klassifikation auf der Basis von Unsupervised Learning verwenden. Letzteres sind Algorithmen maschinellen Lernens, die allein aus Rohdaten ohne Vorgaben von menschlichen Experten grundlegende Eigenschaften der gegebenen Daten erlernen. Das ist gerade bei riesigen Biodatenmengen von enormem Vorteil, deren Annotation langwierig und kostspielig ist.“

Wie wettbewerbsfähig dieser Weg ist, beweist Constantinous und Knops jüngste Publikation (Micromachines 10: E311). Durch die Kombination bildgebender Durchflusszytometrie mit einem Autoencoder, einer Untergruppe künstlicher neuronaler Netze, klassifizierte ihr Team S. cerevisiae- und S. pombe-Zellen allein auf Basis von Hellfeld-Aufnahmen.

Hochdimensionale Daten sind mit einer weiteren Herausforderung verbunden – der Visualisierung. Um das Korrelations-Durcheinander Dutzender Parameter zu überblicken, benötigt jeder Experimentator verlustfreie Präsentationsmöglichkeiten. Einen praktischen Leitfaden für die fünf meist genutzten Visualisierungs-Algorithmen stellte das Team des Anästhesiologen Eric T. Clambey von der University of Colorado zusammen (J. Immunol. 200: 3-22). Während etwa viSNE feine Unterschiede und seltene Zellpopulationen aufzeigt, stellen SPADE-Bäume den einfachsten Überblick dar. Die Plattformen XShift und PhenoGraph können dagegen die Anzahl an Zell-Clustern in einer Population quantifizieren und Wechselbeziehungen zwischen Zellphänotypen in Dendrogrammen darstellen. Doch fehlen ihnen automatische Statistikroutinen wie Citrus sie hat.

Da sich die Stärken der Algorithmen gut ergänzen, empfehlen Clambey et al. mehrere Analyse-Plattformen gleichzeitig zu verwenden: Die graphisch überzeugendste zur Datenvisualisierung, XShift oder PhenoGraph zur Analyse der Zelldiversität und Citrus zur statistischen Absicherung zellulärer Unterschiede. Anwender müssen aber wie bei der Hardware weiter auf eine Standardisierung warten. Deena Soni sieht aber voraus: „Systeme, die über automatisierte und vereinfachte Arbeitsabläufe verfügen und vorgefertigte Software-Skripte für häufig ausgeführte Vorgänge bieten, werden vom Anwender klar bevorzugt.“

Diese Einschätzung teilt auch Peter Engel: „Immer mehr Wizard-basierte, Anwender-freundliche Software wird zu einer ‚Demokratisierung‘ der Technologie führen. Allerdings birgt das auch Gefahren, wenn Selbstdiagnose-Systeme und intelligente Software den unerfahrenen Nutzer nicht vor falschen Ergebnissen warnen.“

Fehlende Übersicht der Nutzer

Beide haben Verständnis für die Schwierigkeiten vieler Anwender. Engel dazu: „Einem Großteil gerade der Einsteiger fehlt die Übersicht in einem immer komplexer werdenden Markt. Hier könnte ein unabhängiges Vergleichsportal helfen. Dessen ungeachtet wundere ich mich oft, wie wenig sich Nutzer der Technologie darum kümmern, das für ihre jeweilige Situation und Anwendung passende Gerät zu suchen.“

Das kann auch heißen, sich nicht nur auf FACS zu beschränken. Eine Alternative ist zum Beispiel der CellCelector der Jenaer ALS Automated Lab Solutions GmbH. „Der CellCelector ist kein klassisches Durchflusszytometer“, erklärt CEO Jens Eberhardt, „sondern eine Kombination aus Mikroskop-basiertem High-Content-Imaging-System in Hellfeld sowie sechs Fluoreszenzkanälen und automatischem, robotischem Mikromanipulator. Wenn ein FACS-Instrument für ein Verfahren gut geeignet ist, hat es gegenüber dem CellCelector wesentliche Durchsatz-Vorteile. Bei Anwendungen, die für FACS-Geräte problematisch sind, funktioniert der CellCelector aber meist besser. Etwa wenn sehr seltene Zellen aus Patientenproben, aus Kolonien, Clustern, Sphäroiden und Organoiden oder aus adhärenten Zellen sortiert werden sollen. Oder wenn die Sortierentscheidung auf Zell-Zell-Interaktionen, Sekretions-Assays oder der Wachstumsrate von Klonen basiert.“

Wer sich am liebsten persönlich zu seiner jeweiligen Zytometrie-Situation und Anwendung beraten lassen und das Neueste zur klassischen und bildgebenden Zytometrie erfahren will, kann auch die jährliche Konferenz der Deutschen Gesellschaft für Zytometrie besuchen, die am 25. bis 27. September in Berlin stattfindet (www.dgfz.org).

Letzte Änderungen: 17.06.2019