Plankton auf Wanderschaft

Michael Bell

(10.03.2022) ZÜRICH: Neue Simulationen zeigen, dass die Erderwärmung das globale Planktonvorkommen durcheinanderwirbeln wird – mit weitreichenden Konsequenzen für den CO2-Haushalt des Planeten.

Der Klimawandel ist eine eher abstrakte Bedrohung. Er produziert nur selten wirkmächtige Bilder, die sich ins Gedächtnis des Beobachters einbrennen und ihn nachhaltig zum Nachdenken anregen. Anders als bei einem feuerspeienden Vulkan manifestiert sich seine Zerstörungskraft subtiler, technischer. In komplexen Wettersimulationen oder Klimamodellen. Das macht es schwierig, den dramatischen Folgen der Erderwärmung auch ein emotionales Gewicht zu verleihen. Ein beliebtes Fernsehmotiv hierfür ist der einsame Eisbär in der arktischen Winterlandschaft, die so wenig winterlich ist, dass die letzte Eisscholle praktisch unter seinen Füßen wegzuschmelzen droht. Das kommt an, weil der Zuschauer mit dem hilflosen Tier leidet.

Die Bilder massenhaft sterbender Kleinstlebewesen im Ozean hätten wohl kaum den gleichen Effekt. Dabei ist das Schicksal der Eisbären nur ein Tropfen auf den heißen Stein, betrachtet man die ökologischen Umwälzungen in den Weltmeeren, die der Klimawandel zur Folge hat.

Ein Mann, der diese Umwälzungen genau im Blick hat, ist Nicolas Gruber von der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) in Zürich, an der er seit 2006 den Lehrstuhl für Umweltphysik innehat. Gruber erforscht die Auswirkungen der Erderwärmung auf marine Ökosysteme und globale Stoffkreisläufe, genau wie sein langjähriger, mittlerweile verstorbener Mentor am Scripps Institution of Oceanography in San Diego: Charles David Keeling. Der US-Amerikaner gilt als einer der wichtigsten Klimaforscher des 20. Jahrhunderts, seine Messungen belegten erstmals den menschengemachten CO2-Anstieg in der Atmosphäre.

Ein Meer voller Leben

Nach weiteren Stationen in Bern, Princeton und Los Angeles übernahm Gruber schließlich den Zürcher Lehrstuhl, an dem er einst seine Masterarbeit schrieb. Als ausgewiesener Fachmann berät der Schweizer heute den Weltklimarat (IPCC) der Vereinten Nationen und war im Jahr 2019 Mitautor eines IPCC-Sonderberichts zum Zustand der Ozeane.

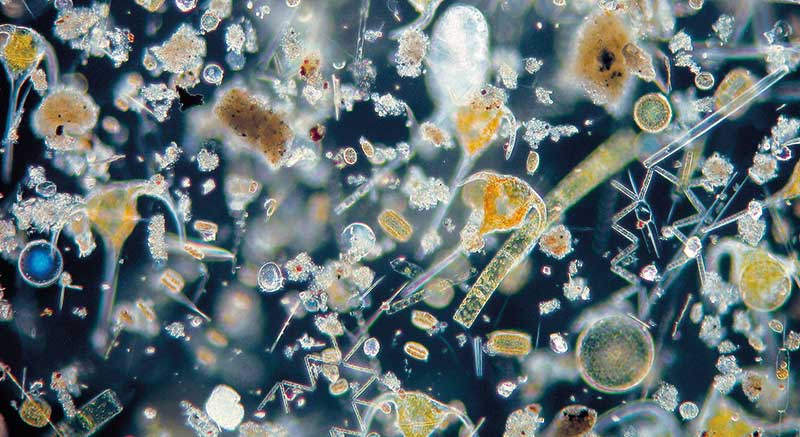

Seine Zürcher Arbeitsgruppe erforscht den Zustand der Ozeane im Kontext des Klimawandels. Ein Hauptaugenmerk gilt dem globalen Planktonvorkommen, an dem Gruber schon als Doktorand forschte. Zum Plankton gehören unzählige winzige Meereslebewesen, die oft passiv und ohne Eigenbewegung im Ozean umhertreiben. Plankton steht am Anfang aller marinen Nahrungsketten und bildet damit die Basis vieler Ökosysteme im Ozean, aber auch an Land. Die Kleinstlebewesen sind Pfeiler von globalen Stoffkreisläufen, allen voran dem Kohlenstoffkreislauf. Ohne Plankton würde es um die CO2-Bilanz des Planeten ziemlich düster aussehen.

Gruber klärt auf: „Alles beginnt mit dem pflanzlichen Plankton beziehungsweise Phytoplankton. Das sind mikroskopisch kleine Algen, die nah an der Oberfläche durch Photosynthese Energie gewinnen, die sie dafür benötigen, gelöstes CO2 aus dem Wasser zu binden. Die Algen und ihr aufgenommener Kohlenstoff werden dann von winzigen Tierchen gefressen, dem Zooplankton. Sterben Phyto- und Zooplankton, sinkt ein Teil des organischen Materials nach unten ab und wird so dauerhaft dem Kreislauf entzogen.“ Der ganze Vorgang mag unbedeutend klingen, bedenkt man die Größe der Organismen. Doch durch die schiere Masse an Plankton sind die Ozeane einer der größten CO2-Speicher der Erde geworden.

Dennoch ist bislang fast unerforscht, ob und wie stark die Erderwärmung den globalen Planktonpopulationen zusetzt. Ein zentraler Faktor der weltweiten CO2-Bilanz fliegt also datentechnisch unter dem Radar.

Ein Wissenschaftler, der das schleunigst ändern möchte, ist der Franzose Fabio Benedetti. 2016 wechselte er nach seiner Promotion am Laboratoire d’Océanographie de Villefranche sur Mer als Postdoktorand in Grubers Zürcher Labor, wo er heute auf Datenanalysen spezialisiert ist. „Mein natürliches Habitat ist nicht das Meer, sondern der Computer. Wir nutzen fast ausschließlich Informationen von frei zugänglichen Datenbanken. Unser Job ist es, die Berge an Messdaten herunterzubrechen und ihnen Bedeutung zu verleihen. Die Feldforschung überlassen wir anderen“, gibt Benedetti einen Einblick. Gruppenleiter Gruber ergänzt: „Mir ist es wichtig zu betonen, dass wir hier nicht anderer Leute Arbeit kapern. Die verfügbaren Rohdaten sinnvoll zu bündeln und zu analysieren, erfordert viel Expertise. Unsere Aufgabe besteht darin, eine Synthese der einzelnen Datensätze zu kreieren.“

Die neueste Synthese von Grubers Team ist kürzlich in Nature Communications erschienen (12: 5226). Erstautor Benedetti und Co. haben darin untersucht, wie der Klimawandel die Planktonvorkommen in den Weltmeeren im Laufe der kommenden achtzig Jahre verändern wird. Ihre Simulationen basieren auf vier unterschiedlichen Rechenmodellen, die wiederum mit Unmengen an Daten gefüttert wurden.

Neben abiotischen Faktoren, wie Oberflächentemperatur, Sonneneinstrahlung oder Nährstoffkonzentration, sind das Werte zum weltweiten Vorkommen von 336 Phytoplankton- und 524 Zooplankton-Arten. Rechnet man jede Einzelmessung der unzähligen Messorte für alle Arten zusammen, landet man bei 934.696 Datenpunkten – eine gewaltige Zahl. Hätten es nicht auch ein paar Messungen weniger getan? Zum Wohle des Datenanalysten? Benedetti verneint: „Es hat auch vor unserer Studie schon Analysen zum Planktonvorkommen gegeben, die mit deutlich weniger Messungen ausgekommen sind. Die Aussagekraft hat darunter jedes Mal gelitten.“ Das Problem ist schlicht und einfach die Größe der Ozeane. Fast zwei Drittel der Erde sind von Wasser bedeckt. Bei solchen Dimensionen braucht man sehr viele Messungen überall auf der Welt, um zuverlässige Aussagen treffen zu können.

Der erste Teil der Analyse mündete in farbige Weltkarten. Sie zeigen den Artenreichtum von Phyto- und Zooplankton in den Weltmeeren zurzeit und am Ende des Jahrhunderts, in der Periode von 2081 bis 2100. Demnach sind die äquatornahen und gemäßigten Breiten aktuell deutlich artenreicher als die subpolaren Klimazonen. Das ist auch in Zukunft noch so, jedoch steigt der Artenreichtum polwärts bis zum Jahrhundertende stark an – für pflanzliches und tierisches Plankton.

In tropischen und subtropischen Gebieten beobachtet die Forschungsgruppe eine leicht höhere Artenvielfalt nur für Phytoplankton, während die Zahl der Zooplankton-Arten zurückgeht. Schuld ist vor allem die höhere Wassertemperatur in Äquatornähe, die tierisches Leben erschwert.

Doch warum ist der Trend für die pflanzlichen Organismen ein anderer? Gruber sieht mehrere Faktoren am Werk: „Algen haben viel kürzere Lebenszyklen, das ermöglicht eher die Anpassung an Umweltänderungen. Zudem ist das heterotrophe Zooplankton viel stärker von Sauerstoff abhängig. Das könnte ihnen zum Verhängnis werden, denn je wärmer Wasser ist, umso weniger Sauerstoff ist darin gelöst. Die genauen Gründe sind aber noch unklar.“

Rasend schnelle Migration

Neben dem Artenreichtum berechneten Benedetti et al. auch den sogenannten Artenumsatz oder Species Turnover. Dieser ist entscheidend für die Interpretation der Ergebnisse. Doch was genau ist das? Ein Beispiel: Ein Forschungsteam besucht die Arktis im Jahr 2022 und findet zwanzig verschiedene Arten von Zooplankton. Im Jahr 2100 startet die nächste Expedition zum Nordpol und findet an derselben Stelle wieder exakt zwanzig Zooplankton-Arten vor. Ist in fast achtzig Jahren also nichts passiert? Vielleicht. Es ist allerdings auch möglich, dass sich im arktischen Gewässer nun zwanzig andere Arten tummeln. Trotz gleicher Diversität hätte ein kompletter Austausch der Arten stattgefunden, sprich einhundert Prozent Artenumsatz. „Ohne den Artenumsatz, auch beta-Diversität genannt, würden wir nur die halbe Geschichte erzählen. Allein mit dem Artenreichtum verstehen wir nicht, wie stark sich die Lebensgemeinschaften wandeln“, erklärt Benedetti weiter.

Die Analysen des Marinen Ökologen belegen, dass die höhere subpolare Artenvielfalt maßgeblich durch Migration zustande kommt. Subtropisches und tropisches Zooplankton wandert also in kühlere Breiten ab. Die Experten haben auch berechnen können, wie schnell sich die Abwanderungswelle vollzieht: mit etwa 35 Kilometern pro Dekade. Was nach Schneckentempo klingt, ist klimageschichtlich rasend schnell. Im Jahr 2100 werden so schon rund vierzig Prozent der jetzigen Zooplankton-Arten durch neue Arten ersetzt werden. Das bedeutet massive Umwälzungen für praktisch alle marinen Ökosysteme mit unabsehbaren Folgen für die CO2-Speicherkapazität der Ozeane.

Doch müssen die Folgen zwingend negativ sein? Schließlich wird die Artenvielfalt durch die Wanderungen nicht geringer, sondern steigt im Großen und Ganzen an, was grundsätzlich gut für das Klima ist. Denn je artenreicher, desto mehr CO2 kann Plankton grundsätzlich binden. Vielleicht sorgt die Drift der Plankton-Arten also gar für mehr CO2-Speicherung? So weit möchte sich Benedetti nicht aus dem Fenster lehnen, doch er betont: „Wir sagen nicht, dass die CO2-Speicherkapazität definitiv darunter leiden wird. Doch solch eine fundamentale Umstrukturierung macht Ökosysteme instabiler. Das ist ein hohes Risiko ungeachtet des Effekts auf das CO2. Die marinen Ökosysteme haben auch eine enorme wirtschaftliche Bedeutung, etwa durch den Fischfang.“

Die Simulationen von Grubers Team liefern wertvolle Einblicke in die Welt der marinen Planktonvorkommen. Dank der unterschiedlichen Rechenmodelle sind die Aussagen robust und stichhaltig. Die Zürcher Ökologen haben also auf wissenschaftlicher Ebene geliefert. Doch was davon kommt auf politischer Ebene an? Wann kommt das Rettungsprogramm für die in Not geratenen Kleinstlebewesen? Der erfahrene IPCC-Berater Gruber weiß, dass langer Atem gefragt ist. „Ich sehe unsere Arbeit als ein kleines Puzzlestück von vielen. Meine Hoffnung ist, dass am Ende die entscheidenden Akteure erkennen, welche Risiken die Erderwärmung mit sich bringt – auch und besonders beim Plankton.“ Das würde am Ende nicht nur den Eisbären helfen, sondern wohl dem ganzen Planeten.