Eine unerwartete Verbindung

Michael Bell

(13.09.2021) INNSBRUCK: Umprogrammierte Fibroblasten entpuppen sich bei der Modellierung von Alzheimer als nützliche Helfer. Neue Ergebnisse deuten auf erstaunliche Parallelen zwischen der neurodegenerativen Erkrankung und der Entstehung von Krebs hin.

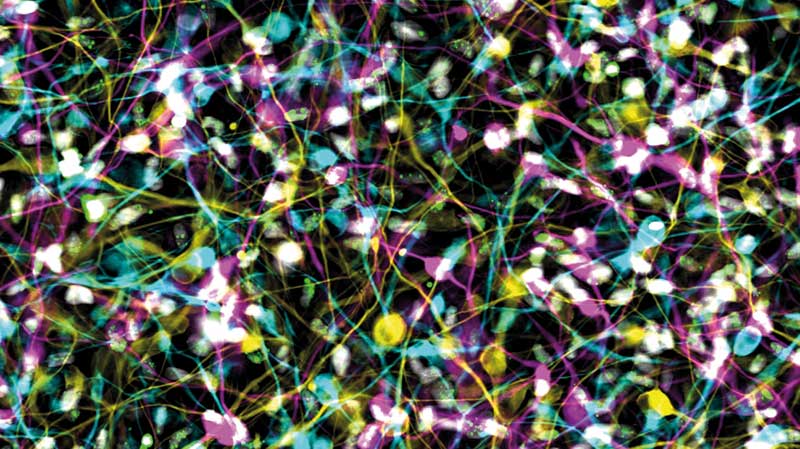

Morbus Alzheimer ist die mit Abstand häufigste Demenz-Erkrankung. Während wenige Fälle durch bestimmte Genvarianten bedingt sind, treten die allermeisten Alzheimer-Fälle sporadisch auf – also ohne klar erkennbare genetische Prädisposition und meist im hohen Alter. Das macht die Modellierung der sporadischen Alzheimer-Fälle im Labor so kompliziert. Eine Gruppe um Jerome Mertens, Assistenzprofessor an der Leopold-Franzens-Universität in Innsbruck, hat es dennoch geschafft, indem sie Patienten-Fibroblasten in Neurone reprogrammiert hat. Die Ergebnisse erschienen in Cell Stem Cell (doi: 10.1016/j.stem.2021.04.004).

Mertens‘ akademische Laufbahn ist eng mit der Stammzellforschung verknüpft. Während seines Studiums der molekularen Biomedizin in Bonn beschrieb der japanische Nobelpreisträger Shin‘ya Yamanaka erstmals vier Transkriptionsfaktoren, die überexprimiert in ausdifferenzierten Körperzellen (meist Fibroblasten) deren Genexpression dramatisch verändern. Das Resultat: Die Körperzellen werden zu Stammzellen reprogrammiert (sogenannten induced Pluripotent Stem Cells, kurz iPSCs), die sich in fast jedes Zielgewebe differenzieren lassen (Cell 131(5): 861-72). „Mit den Yamanaka-Faktoren ist die Stammzellforschung explodiert“, erinnert sich Mertens. „Die iPSC-Technologie ermöglicht es – anders als bei embryonalen Stammzellen – neuronale Zellkulturen direkt aus Patientenzellen zu generieren, was die Aussagekraft der Ergebnisse ungleich erhöht.“ Schon während seiner Doktorarbeit setzte Mertens die iPSCs ein, um die molekularen Mechanismen von Alzheimer besser zu verstehen.

Allerdings gab es ein Problem: Den reprogrammierten iPSC-Neuronen ging es zu gut. „Als wir die geringe Mortalität der Neurone sahen, wurde uns klar: Die reprogrammierten iPSCs sind nicht gut geeignet, um Krankheiten zu modellieren, die so stark altersassoziiert sind wie Alzheimer“, so Mertens. Denn durch die Reprogrammierung gehen die Altersinformationen des Spenders verloren. Genauer: Die im Laufe des Lebens angeeigneten, epigenetischen Markierungen des Genoms, die zum Beispiel in Form von Methylierungen zur Stilllegung bestimmter Gene dienen, werden gelöscht – die Zelle startet wieder bei Null. Doch gerade bei sporadischen Alzheimer-Fällen ohne ursächlichen Gendefekt ist das biologische Altern mutmaßlich entscheidend an der Pathogenese beteiligt.

Neurone mit Erinnerungen

Abhilfe verschafften Mertens die sogenannten induzierten Neurone (iNs), erstmals 2010 von einer Gruppe um den österreichischen Stammzellforscher Marius Wernig von der Stanfort University (USA) beschrieben (Nature 463: 1035-41). Auch iNs entstehen, wenn Fibroblasten mittels Transkriptionsfaktoren reprogrammiert werden. Wo liegt nun der Vorteil? Bei den iNs erfolgt eine direkte Konversion vom Fibroblasten zum Neuron, ganz ohne den Umweg des Stammzellstadiums. Der Clou dabei ist, dass die Zellen durch die direkte Konversion bedeutende Teile ihres ursprünglichen epigenetischen und zellulären Gedächtnisses behalten. Das schließt auch und vor allem altersassoziierte Veränderungen mit ein, wie frühere Arbeiten von Mertens‘ Team zeigen konnten.

Mit dem geeigneten Modell in der Hand initiierte Mertens, der zu der Zeit als Postdoc am Salk Institute im US-amerikanischen San Diego forschte, dann die nächsten Schritte. „Wir haben im Jahr 2015 die ersten Hautbiopsien von Patienten der University of California in San Diego erhalten. Der Großteil der experimentellen Arbeit ist dort erfolgt, viel Analyse aber auch nach meinem Wechsel in Innsbruck“, so Mertens, der zwei Jahre später in Tirol eine Stelle als Assistenzprofessor antrat.

Am Salk Institute stand die erste Bewährungsprobe für die induzierten Alzheimer-Neurone an. Denn die Erhaltung des zellulären Gedächtnisses der Ausgangszelle allein garantiert noch nicht die Brauchbarkeit des Modells. Schließlich ist es denkbar, dass epigenetische Veränderungen in Hautzellen nicht auf Nervenzellen übertragbar sind. In dem Fall könnten entscheidende gehirnspezifische Veränderungen der Alzheimer-Patienten unentdeckt bleiben. Also verglich die Gruppe zuerst das Transkriptom der iNs mit schon vorhandenen Transkriptom-Daten aus Post-mortem-Hirngewebe von Alzheimer-Patienten. Das Ergebnis: Die Expressionslevel der 778 in den Alzheimer-iNs hoch- oder herunterregulierten Genen waren in den Post-mortem-Proben größtenteils gleichermaßen verändert. Für Mertens zweifellos einer der Höhepunkte der gesamten Studie: „Es ist einfach schön zu sehen, wenn Resultate dem ähneln, was man sich vorher ausgemalt hat.“

Im Detail zeigen die Transkriptom-Daten, dass Alzheimer-iNs solche Gene weniger exprimieren, die unter anderem an der neuronalen Differenzierung, der Entstehung von Aktionspotenzialen und der synaptischen Transmission beteiligt sind. Erhöht war dagegen die Expression von Genen, die in unreifen Neuronen oder neuronalen Vorläuferzellen vorkommen. Weitere Untersuchungen offenbarten eine Verringerung der Synapsendichte, des Dendritenwachstums und der elektrischen Aktivität – alles klare Indizien dafür, dass der Differenzierungsstatus der Alzheimer-iNs gestört ist.

In weiteren Analysen beobachteten die Innsbrucker Neurobiologen, dass in Alzheimer-iNs viele Gene hochreguliert sind, die an der Stressabwehr und DNA-Reparatur beteiligt sind oder auch den Zellzyklus-Eintritt kontrollieren. Für Mertens ist die Datenlage eindeutig: „Wir sehen Zeichen für eine stressbedingte Dedifferenzierung der Alzheimer-iNs, die sogar in einem Wiedereintritt in den Zellzyklus mündet. Das ist ganz typisch für maligne Transformationen, wie sie bei Krebserkrankungen auftreten.“ Und tatsächlich sind auch klassische Krebs-Signalwege wie p53 oder TGFβ in den Alzheimer-iNs signifikant hochreguliert.

Könnte diese abnormale Dedifferenzierung der Alzheimer-iNs auf eine abnormale epigenetische Signatur zurückgehen? Um diese Frage zu beantworten, nutzte das Team eine Methode namens ATAC-Seq. Beim ATAC-Seq schneidet eine Transposase wahllos Genomabschnitte und fügt eine kurze Dummy-Sequenz ein. Gibt es im Genom stillgelegte Gene, wird das Chromatin dort so dicht gepackt, dass es für die Transposase unzugänglich ist. Können die Forscher nach dem Experiment die Dummy-Sequenz detektieren, zum Beispiel mithilfe von fluoreszenten DNA-Sonden, so handelt es sich dabei um offene, also transkriptionell aktive Gene.

Faule Kompromisse

Die ATAC-Seq-Methode enthüllte, dass tatsächlich jene Genorte in den Alzheimer-iNs besser zugänglich waren, die in Neuronen normalerweise stillgelegt sind; darunter erneut Gene von Krebs-assoziierten Transkriptionsfaktoren wie p53, nMyc oder TEAD2.

Trotz dieser gewichtigen Daten fehlte allerdings noch die Bestätigung, dass die epigenetische Erosion auch wirklich ursächlich für die pathologischen Veränderungen der Alzheimer-iNs ist. Hierbei halfen die iPSCs. Differenzierten die Patienten-Fibroblasten nämlich über den iPSC-„Umweg“ in Neurone (inklusive epigenetischem Neustart), waren fast keine Unterschiede zum Transkriptom von gesunden iPSC-Neuronen zu sehen. Damit war klar, dass die neuronale Dedifferenzierung auf den altersabhängigen epigenetischen Veränderungen basiert.

Mertens betont allerdings, dass er mit seinen Erkenntnissen nicht komplettes Neuland betreten hat: „Wenn man ehrlich ist, haben die Post-mortem-Gewebe schon alles gesagt. Es war nur sehr schwer zu interpretieren. Man hat eben nicht nur Neurone im Gehirn, sondern auch Gliazellen, Blutgefäße und andere ‚Verunreinigungen’.“ Neben der Reinheit der iN-Kulturen gibt es einen weiteren großen Vorteil: Sie leben. Dadurch können Wissenschaftler die Zusammenhänge zwischen der epigenetischen Signatur der Zelle und den funktionellen Konsequenzen viel besser untersuchen.

Und da ist ja noch die Verbindung zum Krebs, die Fragen aufwirft: Sind die Gemeinsamkeiten bloßer Zufall? Ist Alzheimer vielleicht eine Neuron-spezifische Unterart von Krebs? Gibt es gar ein erhöhtes Krebsrisiko für Alzheimer-Patienten? Für Mertens ist der gemeinsame Nenner von Alzheimer und Krebs der altersabhängige Stressor als initiales Signal, etwa in Form fehlerhafter DNA-Reparaturmechanismen. Tatsächlich ist die Dedifferenzierung von Körperzellen nach DNA-Schädigung ein bekanntes Phänomen. In der Regel erfolgt dann die Apoptose der geschädigten Zelle, um eine unkontrollierte Proliferation – und damit die Entstehung von Krebs – zu verhindern. Bei Neuronen scheint auf die Dedifferenzierung aber keine Apoptose zu folgen. Der Innsbrucker Neurobiologe vermutet hinter diesem neuronalen Durchhaltevermögen zwei Gründe: „Ich kenne keinen Bericht von einem Gehirntumor, der aus differenzierten Neuronen entstanden ist – demnach scheint das Risiko relativ gering zu sein. Außerdem können die verlorenen Neurone nicht ersetzt werden.“ Dieser Argumentation folgend reagiert das (im Zuge des Alterns) geschädigte Neuron im Gehirn eines Alzheimer-Patienten mit einem Kompromiss, nach dem Motto: Ein dedifferenziertes und partiell dysfunktionales Neuron ist besser als gar keins.

Eine offene Frage bleibt aber noch: Welches therapeutische Potenzial bietet die Erkenntnis, dass Alzheimer und Krebs gar nicht so verschieden sind? Mertens möchte versuchen, von der Krebsforschung zu lernen. „Wenn wir die entscheidenden Signalwege identifizieren, können wir vielleicht die Dedifferenzierung verhindern oder zumindest abmildern. Die Krebsforschung bietet da pharmakologisch einige vielversprechende Möglichkeiten“, kann sich Mertens vorstellen, bremst die Erwartungen aber gleich: „Wir kennen die Kausalitäten dieser ganzen epigenetischen und zellulären Veränderungen noch nicht, da liegt noch einiges an Arbeit vor uns.“

Zurzeit tüftelt das Innsbrucker Team erst einmal daran, die iN-Konversion so zu modulieren, dass verschiedene neuronale Subtypen entstehen können. Getreu dem Motto: Einen Schritt nach dem anderen.