Kann moderne Wissenschaft von Philosophie profitieren?

Henrik Müller

Wie sehen wir die Welt? Und wie beeinflusst unsere Sichtweise, was wir sehen? Was wir überhaupt sehen können? Ein transdisziplinärer Appetizer für Holismus, deterministisches Chaos und formale Verursachung. Weil Philosophie auch der Bioforschung helfen kann.

„Dass ich erkenne, was die Welt im Innersten zusammenhält“, legte Goethe seinem Faust in den Mund. Und fasste damit das Ziel aller Naturwissenschaften zusammen. Nicht weniger als das Universum soll durch empirische Forschung, also mit standardisierten Messmethoden und überprüfbaren Theorien, erklärt und vorausgesagt werden. Und so werden heutzutage etwa ganze Datenlawinen durch Omics-Technologien generiert, um immer komplexere Phänomene zu klären.

Schön und gut. Aber behindert statt eines „Datenmangels“ am Ende vielleicht eher philosophische Befangenheit unser Verständnis? Denn wie jedes Gedankensystem steht auch die Biowissenschaft auf einer philosophischen Grundlage. Grundannahmen wie Reduktionismus, Determinismus und Kausalität legen fest, wie Experimente erdacht und was somit überhaupt ergründet werden kann. Selbst sind sie aber nicht Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchung, sondern werden als gegeben vorausgesetzt.

Der reduktionistische Standpunkt etwa bildet die Grundlage biowissenschaftlichen Denkens. Zugegebenermaßen sind biologische Systeme – von der Biosphäre bis zu isolierten Makromolekülen – zu komplex, als dass sie nicht in ihre Bestandteile zerlegt werden müssten. Reduktionismus bedeutet aber auch, dass jegliches System vollständig durch die Eigenschaften seiner Bestandteile beschrieben werden kann. Demzufolge ist die gesamte Biosphäre durch die Quantenmechanik bestimmt. Erkenntnisse in Informatik und Physik deuten hierbei jedoch ein grundsätzliches Problem an.

Elementare Fragen

Bereits Alan Turing, der Vater der Computerwissenschaft, bewies, dass es in der Mathematik unlösbare Probleme gibt (Proc. Lond. Math. Soc., 1936, 42: 230-65). Nicht weil es am mathematischen Ansatz oder an Rechenkapazität mangelt, sondern weil sie prinzipiell nicht berechnet werden können. Welche Folgen das für die Naturwissenschaft hat, enthüllten Wissenschaftler um den Quanten-Informationstheoretiker Michel M. Wolf von der Technischen Universität München im Jahr 2015 (Nature, 528: 207-11). Sie zeigten, dass die vollständige Beschreibung eines mikroskopischen Systems nicht ausreicht, um sein makroskopisches Verhalten vorherzusagen.

Das fordert nicht nur den reduktionistischen Standpunkt heraus, sondern wirft elementare Fragen für jedes biowissenschaftliche Forschungsprojekt auf. Wo liegen die Grenzen eines Ökosystems? Kann Symbiose bei der Charakterisierung eines Organismus vernachlässigt werden? Wie entwickelt sich eine Spezies ohne Koevolution von Parasiten? Inwieweit beeinflussen Ernährungs-bedingte epigenetische Prägungen die Genaktivität? In welchem Umfang kann die Funktion eines Proteins in vitro charakterisiert werden?

Das philosophische Gegenkonzept zum Reduktionismus ist der Holismus, nach dem die Funktionen einzelner Bestandteile von ihrer Rolle im Gesamtsystem abhängen. Inwieweit kann das außer Acht gelassen werden, wenn sich selbst allgegenwärtige Kleinstmoleküle als Einflussfaktor entpuppen? Der Biophysiker Peter Pohl von der Johannes Kepler Universität Linz kam beispielsweise 2016 in einem Review über den Einfluss von Wassermolekülen auf Struktur und Dynamik von Proteinen (Chem Rev., 116:7673-97) mit seinen Ko-Autoren zu folgendem Fazit: Wenige der darin aufgeführten Studien wären zum gleichen Ergebnis gekommen, hätten sie nicht über den proteinogenen Tellerrand hinausgeschaut.

Besonders überrascht in dem Review die Kristallstruktur des Frostschutz-Proteins Maxi (Science 343: 795798). Auf den ersten Blick ist dieses Dimer aus je vier α-Helices nichts Besonderes. Erstaunen erwecken indes die ungefähr vierhundert Wassermoleküle in seinem Bauch, die Maxi in polypentagonale Netzwerke zwingt. Diese geordnete Schicht sogenannter Wasser-Clathrate erstreckt sich von da aus bis auf die Proteinoberfläche, wo sie die Bindung an Eis vermitteln. Maxi bindet seine eisigen Liganden also nicht direkt, sondern indem es die 3D-Struktur umgebenden Wassers ändert. Wäre dieser Mechanismus ohne holistischen Ansatz enträtselt worden? Wie viel Aussagekraft hat ein molekularbiologisches Ergebnis demnach also, bei dem säuberlich aufgereinigte Makromoleküle in vitro reduktionistisch untersucht werden?

Zugegebenermaßen sind holistische Herangehensweisen methodisch weitaus schwerer zu fassen und deshalb in den meisten Wissenschaftsdisziplinen bislang selten zu finden. Doch ist Holismus weitaus mehr als nur eine Geisteshaltung sowie Entscheidungshilfe während der Versuchsplanung. Denn es kommt noch schlimmer...

Wackelige Vorhersagbarkeit

Der Anfang 2019 verstorbene Göttinger Nobelpreisträger Manfred Eigen prägte ab 1971 den holistischen Begriff der ‚Quasispezies‘ (Die Naturwissenschaften 58 (10): 465-523). Eine Quasispezies ist eine „Wolke“ genetisch ähnlicher Individuen, die sich durch Mutation stetig ineinander umwandeln. Deshalb hängt ihr Fortpflanzungserfolg nicht vom Individuum, sondern von der evolutionären Robustheit der Quasispezies ab. Ursprünglich zur Aufklärung der präbiotischen Entstehung selbstreproduzierender Moleküle entwickelt, überträgt dieses holistische Konzept die Darwinsche Evolutionstheorie von Mutation und Selektion auf die molekulare Ebene. Es erklärt, warum die evolutionäre Entwicklung von RNA-Virus-Populationen nicht allein vom fittesten Genom abhängt. Mittlerweile wird das Konzept der Quasispezies überdies aber auch diskutiert, um das Verhalten bakterieller Kollektive, die zelluläre Replikation, die Stammspezifität von Prionen oder die Dynamik von Tumoren zu untersuchen. Und in einem Review von 2018 fassen Esteban Domingo und Celia Perales aus Madrid zusammen, warum nur biologische Systeme als Ganze evolutiven Kräften unterliegen (Eur Biophys J., 47:443457). Holismus sei demnach selbst der „Wirkort“ der Evolution.

Aus holistischer Sicht sind die Eigenschaften höherer hierarchischer Ordnung nicht aus den unteren Systemebenen vorhersagbar. Vielmehr entstehen sie in einem Netzwerk rückgekoppelter Prozesse. Als derartige nicht-lineare Systeme kann jegliches pro- und eukaryotische Leben verstanden werden. Alle Biosysteme organisieren sich dynamisch unter zunehmender Komplexität selbst.

Selbstorganisation ist dabei mehr als nur philosophisches Konzept. Es ist das empirisch überprüfbare Herzstück, um nicht-lineare Biosysteme zu verstehen. Milos Galic, Experte für Zelldynamik und Nachwuchsgruppenleiter an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, veranschaulicht das folgendermaßen: „Fische in einem Aquarium schwimmen, wohin sie möchten. Erhöht man aber ihre Anzahl, organisieren sie sich spontan selbst und fangen an, im Kreis zu schwimmen. Derartiges Schwarmverhalten sehen wir auch in der mikroskopischen Welt, beispielsweise bei Zellen auf einer Glasplatte. Ab einer bestimmten Zelldichte entstehen Gruppenverbände, die sich koordinieren. Und diese erlauben uns, zelluläre Selbstorganisation im Mikroskop zu studieren und zu manipulieren.“

Selbstorganisation kann neben solch einer Phasentransition auch durch Reaktionsdiffusion erklärt werden. Galic weiter: „Um Strukturen in einem bestimmten Abstand aufzubauen, seien es Filamente des Cytoskeletts oder Streifenmuster im Gewebe, bedarf es im Prinzip nur einer stehenden Welle eines lokalen Gradienten. Um die dafür notwendige biochemische Inhomogenität zu erzeugen, reichen zwei interagierende Komponenten. Die erste Komponente sorgt für eine globale Inhibierung, die zweite aktiviert eine bestimmte Eigenschaft lokal über den inhibierten Hintergrund.“

Das Faszinierende daran hatte bereits der oben erwähnte Computerpionier Alan Turing im Jahr 1952 erkannt. Durch Local-Excitation-, Global-Inhibition (LEGI)-Konzepte lassen sich Muster aus dem Nichts bilden. Und genau das interessiert Galic: „In einem selbstregulierenden System ist zur Musterausbildung kein externer Stimulus notwendig. Aus kleinen Unterschieden in stochastischen Fluktuationen wird spontan ein Signal, verstärkt sich selbst und kontrolliert dezentral und autonom Eigenschaften wie zelluläre Form, Polarisation und Migration.“

Von Wellen und Bananen

Dafür hat er einen weiteren Vergleich parat: „Topographisch gesehen sind Zellmembranen wie die Meeresoberfläche. Kleine und große Wellen überlagern sich und bilden eine komplexe Oberfläche. Wenn das mit Lipid-Membranen geschieht, können bananenförmige BAR-Proteine an ganz spezifische Krümmungen binden und über zahlreiche Signalkaskaden das Aktin-Cytoskelett regulieren. Als Konsequenz bilden Zellen beispielsweise lokal Filopodien aus – also Finger-förmige Fortsätze, um sich ihre Umgebung anzuschauen.“

Galic weiß zu begeistern: „Das funktioniert wie in einem Lego-Baukasten. Je nachdem, welche Art BAR-Protein wir modulartig zusammengeben, unterscheidet sich die Natur der Auswüchse – und damit das Verhalten der Zelle.“ Wer mehr über derartige mechano-chemische Selbstorganisation erfahren möchte, darf sich auf die in Kürze erscheinende Nature Physics-Publikation der Galic-Gruppe freuen. Wer sich hingegen mehr für mathematische Details begeistert, dem sei ihr kürzlich in Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. erschienener Review ans Herz gelegt (373 (1747): 20170113). „Selbstorganisierende Module sind nicht länger ein Nischenprodukt. Derartige Ideen gewinnen an Momentum“, heißt es darin.

Und das nicht nur auf Zellebene. Die Tierökologin Heike Feldhaar der Universität Bayreuth erläutert etwa dazu: „Arbeitsteilung bei Arthropoden ist ein typisches Beispiel dafür, wie Interaktion zu neuen Eigenschaften führt. Aktuell versuchen wir zu verstehen, wie soziale Insekten durch bestimmte Verhaltensmechanismen auf Kolonieebene ihre Immunität verbessern und durch welche Zugangsbeschränkungen beispielsweise verhindert wird, dass Pathogene in eine Kolonie eingeschleppt werden.“

Ordnung im Chaos

Die Erforschung nicht-linearer Systeme ist nebenbei aber auch ein Beispiel gelungener Wissenschafts-PR. Denn jeder hat schon vom Städte-verwüstenden Schmetterlingseffekt als plakativem Beispiel der Chaostheorie gehört. Der erste experimentelle Nachweis chaotischen Verhaltens in einem Biosystem gelang den dänischen Biochemikern Lars F. Olsen und Hans Degn im Jahr 1977, als sie kontinuierlich NADH zur Meerrettich-Peroxidase pumpten und dessen Oxidation anhand der Konzentration freien Sauerstoffs maßen (Nature 267: 177-78). Zu ihrer Überraschung beobachteten sie bei manchen Enzymkonzentrationen nicht-periodische Oszillationen in der O2-Konzentration. Diese beruhten weder auf Signalrauschen noch auf einer komplizierten Periode des oszillierenden Signals. Am Ende hinterließ die Studie mehr Fragen als Antworten.

Seitdem fand man mannigfach ähnliches chaotisches Verhalten – auch in der Medizin: in der Leukozytenzahl von Leukämie-Patienten, im Herzrhythmus, in epidemiologischen Studien von Infektionskrankheiten, im Ausfall von Hirnfunktionen beim Schlaganfall, bei der Tumorentstehung, im Elektroenzephalogramm gesunder Menschen im Vergleich zu Epileptikern.

Was genau aber meint „chaotisches Verhalten“? Das anschaulichste Beispiel bieten vielleicht Räuber-Beute-Modelle in der Populationsdynamik. Diese beruhen auf einfachen, nicht-linearen Differentialgleichungen wie beispielsweise den knapp hundert Jahre alten Lotka-Volterra-Gleichungen (Elements of Physical Biology, Williams & Wilkins Company, Baltimore, 1925). Komplexere Populationsmodelle heißen Switching Function, Fitness Gradient oder Optimal Trait. Wer sich für deren mathematische Grundlagen interessiert, dem sei ein in diesem Jahr erschienener Review empfohlen, zu dem unter anderen die Potsdamer Ökologen Ellen van Velzen und Toni Klauschies beitrugen (Ecol Lett. 22: 390-404).

Obwohl diese Gleichungen kurz und knackig sind, können sie komplexe Verhaltensmuster erzeugen. Sie beschreiben, wie sich die Größe einer Population stetig ihrer Kapazitätsgrenze nähert, wie sie periodisch oszilliert – oder wie sie in chaotische Muster umspringt, die nicht von stochastischen Fluktuationen unterschieden werden können. Erstaunlich daran ist, dass zum Übergang von einem zum anderen Verhalten nur ein einzelner Parameter geändert werden braucht – nämlich die Wachstumsrate der Population.

Ebenso erstaunt, dass innerhalb des chaotischen Verhaltens Ordnungsmuster – sogenannte Attraktoren – auftreten, denen ein System langfristig zustreben kann. Räuber-Beute-Zyklen etwa streben nach Wetterkatastrophen oder Tierseuchen immer ringförmigen Attraktoren zu: die Größen von Raubtier- und Beutepopulationen oszillieren zyklisch zeitversetzt zueinander.

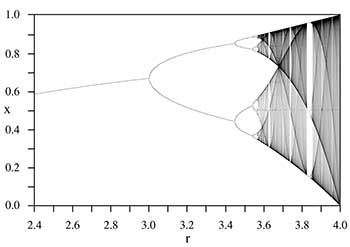

Zudem geschieht der Übertritt zu chaotischem Verhalten nicht plötzlich. Zuerst schwankt die Populationsgröße von Generation zu Generation zwischen zwei Zuständen. Diese Verdopplung der Attraktoren wird als Periodenverdopplung bezeichnet. Wird die Wachstumsrate weiter erhöht, treten Periodenverdopplungen in immer kürzeren Abständen auf. Das System geht in Chaos über, wie im Feigenbaum-Diagramm formschön illustriert (siehe Abbildung).

Im Feigenbaum-Diagramm der logistischen Gleichung xn+1 = rxn(1-xn) gibt die horizontale Achse die Wachstumsrate r einer Population an, während die vertikale Achse die Anzahl x möglicher Populationszustände widerspiegelt. Demnach ist auch im Chaos Ordnung sichtbar. Der chaotische Bereich ist immer wieder von Intervallen periodischen Verhaltens unterbrochen.

Obwohl derartige Systeme komplett durch mathematische Gleichungen beschrieben werden, sind sie nicht vorhersagbar. Das hat drei Gründe. Erstens sind winzige Ungenauigkeiten in Anfangswerten, sei es durch Rundungsfehler im Computer oder experimentelle Messungenauigkeiten, nicht vermeidbar und überschatten früher oder später jede wissenschaftliche Untersuchung. Was keine Frage der Sorgfalt, technischen Ausstattung oder Rechenkapazität ist. Denn es wird praktisch unmöglich bleiben, jede Anfangsbedingung mit unendlich genauer Präzision zu kennen.

Auch der zweite Grund dieser Unvorhersagbarkeit ist praktischer Natur. Ein biologisches System wird nie erneut in einem komplett identischen Zustand sein. Mechanismen der Selbstverstärkung, beispielsweise durch Rückkopplung, führen zu einem exponentiellen Wachstum winziger Unterschiede der Anfangsbedingungen – und somit zu abweichenden Untersuchungsergebnissen.

Wissenschaft in der Krise

Schlussendlich scheitert die Vorhersagbarkeit chaotischer Systeme an Heisenbergs Unschärferelation: Ort und Impuls eines quantenmechanischen Objekts können nie gleichzeitig bestimmt werden. Diese Erkenntnis wird üblicherweise in makroskopischen Systemen vernachlässigt. Bei chaotischem Verhalten nehmen ihre Auswirkungen durch Selbstverstärkung aber makroskopische Dimensionen an. Jeder Biowissenschaftler sollte sich also bewusst sein, dass deterministische Voraussagbarkeit langfristig nur ein Trugschluss ist. Die besten Prognosen bleiben die für kurze Zeitspannen.

Ein Verzicht auf Determinismus stellt indes einen wissenschaftlichen Paradigmenwechsel dar. Dieser verändert nicht nur die philosophische Sicht der Welt, sondern beeinflusst auch alle wissenschaftlichen Problemlösungsverfahren. Laut dem Wissenschaftsphilosophen Thomas Kuhn ist ein neues Paradigma nicht „wahrer“ als das alte (The Structure of Scientific Revolutions, University of Chicago Press, 1962). Es löst nur die aktuell relevanteren Probleme, indem es Fragen stellt, die vorher nicht möglich waren.

Seit jeher geraten naturwissenschaftliche Disziplinen in Krisen, die zum revolutionären Wandel ihrer Grundannahmen führen. Der Wissenschaftsphilosoph Francis Bacon formulierte beispielsweise im Jahr 1620 in seinem Buch „Novum Organum Scientiarum“ das Falsifikationsprinzip, nach dem ein einziges Gegenbeispiel eine Hypothese zu Fall bringt. Bacons philosophische Überzeugung, dass nur Beobachtung, Experiment und logische Analyse zu Erkenntnis führt, revolutionierte das Wissenschaftsverständnis jener Zeit. Seiner empirischen Vorgangsweise folgen Biowissenschaftler noch heute.

Konzepte, die dagegen im Widerspruch zur empiristischen Deutung der Wissenschaft stehen, werden heutzutage vernachlässigt. Das findet zumindest der Wissenschaftstheoretiker Ludger Jansen vom Institut für Philosophie der Universität Rostock: „Angeregt durch den Erfolg der wissenschaftlichen Revolution in der Neuzeit gab es in der Wissenschaftsphilosophie eine Fokussierung auf beobachtbare Größen und Ereignisse. Die meisten Kausalitätstheorien erfassen heute daher nur sogenannte Wirkursachen“. Damit bezieht er sich auf Aristotelesʼ vier Arten von Ursachen, die auch nach mehr als zwei Jahrtausenden noch bedeutsam sind, da ohne Kausalität keine Bioforschung möglich wäre.

Jansen erklärt: „Wenn ein Handwerker einen Tisch herstellt, macht er das etwa aus Holz. Das ist die Materialursache. Er hat einen Plan im Kopf, was er machen möchte. Das ist die Formursache. Er macht es für einen Zweck, beispielsweise um am Tisch essen zu können. Das ist die Zweckursache. Und dann ist da natürlich das Tun des Handwerkers selbst. Das ist die Wirkursache.“

In den Biowissenschaften wäre beispielsweise ein Enzym die Wirkursache für eine katalytische Reaktion. Funktionen von Molekülen oder Organen wären typische Zweckursachen; die Frage, warum Leben auf Kohlenstoff und nicht dem chemisch ähnlichen Silizium basiert, spürt der Materialursache nach. Zweck- und Materialursachen können experimentell nicht erfasst werden. „Das vierte Erklärungsmuster, die formale Verursachung, dagegen erscheint wiederum greifbar. Sie ist immer dann von Bedeutung, wenn taxonomische Hierarchien eine Rolle spielen – also wenn ein Ding eine Eigenschaft hat, weil es zu einer Art gehört. Weil beispielsweise ein Wal ein Säugetier ist, atmet er mit Lungen anstelle von Kiemen“, erklärt Ludger Jansen. Sein bis 2020 gefördertes Forschungsprojekt „Formale Verursachung bei Aristoteles und in der Analytischen Metaphysik und Wissenschaftsphilosophie“ möchte zeigen, wieso etwa biologische Phänomene durch einen Verweis auf die Artzugehörigkeit erklärt werden können.

Für den Biowissenschaftler klingt das vielleicht abstrakt. Der fundamentale Einfluss konzeptioneller Klärung kann aber kaum überschätzt werden. Wie soll es der Biowissenschaft gelingen, Phänomene wie Gedächtnis, Intelligenz, Bewusstsein oder Emotion mechanistisch zu ergründen, wenn jede biologische Disziplin darunter etwas Verschiedenes versteht?

Wie produktiv die philosophische Bestimmung biowissenschaftlicher Begriffe tatsächlich sein kann, zeigt die in Rostock praktizierte Zusammenarbeit mit Georg Fuellen vom Institut für Biostatistik und Informatik. Ausgehend von einer Arbeitsdefinition für „Gesundheit“ extrahierten die Wissenschaftler alle Gene aus der Literatur, die mit bestimmten Aspekten von Gesundheit assoziiert sind. Dann nutzten sie verfügbare Annotations- und Interaktionsdaten, um sie in Netzwerkdiagrammen zu organisieren (bioRxiv, doi 10.1101/355131). Diese interaktiven Healthspan Pathways stellen beispielsweise den Effekt einer Kalorienbeschränkung auf das Transkriptom dar (www.h2020awe.eu/index.php/pathways/). Ihr Projekt ist Teil des EU-geförderten Horizon 2020-Programms „Ageing with elegans“ und soll es zukünftigen Studien über gesundes Altern besser erlauben, die richtigen Fragen zu stellen.

Voreingenommenheit ablegen

Womit wir genau bei der Stärke einer philosophischen Herangehensweise angekommen wären. Die Wahl des konzeptionellen Rahmens ist maßgeblich sowohl für die Präzision wissenschaftlicher Fragestellungen, als auch für die Interpretation experimenteller Befunde. Deshalb kann die philosophische Analyse – oder, wie Kant es 1787 formulierte, die „Revolution der Denkungsart“ – zur Lösung jeglichen naturwissenschaftlichen Problems beitragen.

Wie könnte biowissenschaftlicher Fortschritt in Zukunft demnach also forciert werden? Die eigene philosophische Voreingenommenheit wie auch zugrundeliegende Denkmuster zu hinterfragen, wäre sicher ein guter Startpunkt. Milos Galic von der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster meint dazu: „Dafür wäre die Aufhebung klassischer Disziplinen notwendig. Wir brauchen mehr Leute, die nicht die klassische biologische, physikalische oder medizinische Ausbildung haben, sondern die gewissermaßen Hybride sind. Leider ist ein solches Profil immer noch die Ausnahme.“

Immerhin, ein paar Leute wie eben Galic sowie Ludger Jansen und Georg Fuellen scheinen schon mal auf einem guten Weg.

Letzte Änderungen: 29.11.2019