Geballte Kräfte für die Neurologie

Larissa Tetsch

(12.04.2022) In der westlichen Welt gehören psychiatrische Erkrankungen zu den größten medizinischen Problemen unserer Zeit. Da sie komplexe Ursachen haben, lassen sie sich nur mit einer interdisziplinären Herangehensweise verstehen. Die Technische Universität München hat dazu das Innovationsnetzwerk Neurotech ins Leben gerufen.

Depressionen, chronischer Schmerz, kognitive Defizite in Folge von Schlaganfällen oder Morbus Parkinson – das alles sind Erkrankungen, die sich auf eine Störung des Nervensystems zurückführen lassen. Für die Betroffenen – und oft auch ihre Angehörigen – sind solche psychischen Störungen besonders belastend, unter anderem weil ihnen noch immer ein Stigma anhaftet. Ihre Behandlung ist schwierig, weil die komplexen Vorgänge im menschlichen Gehirn bislang höchstens ansatzweise verstanden sind. Dies liegt auch daran, dass der Einsatz von invasiven Methoden bei gesunden Menschen aus ethischen Gründen verboten ist. So sind die Einblicke, die heutige Forschungsmethoden in neuronale Prozesse bieten können, oft begrenzt oder zumindest auf pathologische Prozesse beschränkt. Ursachenbasierte Behandlungsmethoden lassen sich aber nur entwickeln, wenn die zugrundliegenden Prozesse im Detail verstanden sind.

Aufgrund dieser Komplexität kann bei der Suche nach Behandlungsmethoden für psychische Störungen letztlich nur eine interdisziplinäre Herangehensweise Erfolg haben. Die Technische Universität München (TUM) hat diese Herausforderung erkannt und mit dem Innovation Network „Neurotechnology for Mental Health“ (Neurotech) eine leistungsstarke Struktur für die Erforschung der seelischen Gesundheit geschaffen.

An einem Tisch

Die Innovation Networks sind ein Teil der TUM-Exzellenzinitiative und sollen neue Forschungsfelder an den Grenzflächen der klassischen Disziplinen erschließen, wie Neurotech-Koordinator Simon Jacob erklärt: „Die TUM hat erkannt, dass die Forschung an Schnittstellen prädestiniert dazu ist, neue Erkenntnisse und Fortschritt zu liefern.“ Die Schnittstellenforschung sei sehr bereichernd, aber auch schwierig, weil Natur-, Ingenieurs- und Geisteswissenschaftler alle unterschiedliche Sprachen sprächen, fährt der Neurologe fort, der am Klinikum rechts der Isar eine Professur für Translationale Neurotechnologie innehat. „Mit ihrem Netzwerk-Programm setzt die TUM Anreize, damit sich Forscher unterschiedlicher Disziplinen an einen Tisch setzen. Die Förderung ist sozusagen eine Unterstützung, um vorauszudenken.“

Aus insgesamt 32 Bewerbungen wählte ein Gremium der TUM drei Netzwerk-Projekte aus, die jetzt als Leuchtturmprojekte internationale Spitzenforschung betreiben sollen. Auf die Idee für die Bewerbung kamen Jacob und sein Kollege Markus Ploner, als sie beobachteten, dass Technologien in der Medizin zunehmend eine Rolle spielen, diese Forschung bislang allerdings stark von anderen Feldern dominiert wird – insbesondere von den Ingenieurswissenschaften. „Dabei werden oft Werkzeuge generiert, die nicht in erster Linie die medizinische Anwendung und die Patienten im Blick haben“, so Jacob. „Salopp gesagt, gibt es dann Werkzeuge ohne Problem.“ Die beiden Neurologen überlegten deshalb, ob sich der Spieß nicht umdrehen ließe, indem sie den Fokus vermehrt auf die Patienten legen: „Wir wollten zuerst ein Problem identifizieren, für das wir eine Lösung suchen, und erst dann gezielt auf die technischen Disziplinen zugehen.“

Wichtig erschien den Neurotech-Initiatoren außerdem, häufige Erkrankungen in den Blick zu nehmen. Das Neuroengineering sei dagegen immer noch vor allem auf die Unterstützung bei Querschnittslähmungen konzentriert. „Für den einzelnen Patienten ist das ein großer Gewinn“, sind Jacob und Ploner überzeugt, sehen aber einen noch viel größeren Bedarf bei der Behandlung von psychischen Störungen. „Diese Erkrankungen betreffen eine große Zahl an Patienten und nehmen sogar immer weiter zu. Gerade vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie sieht man das sehr deutlich.“

Aus Reiz wird Schmerz

So forscht Jacob an kognitiven Hirnfunktionen wie Gedächtnis und Sprachfähigkeit, die beispielsweise nach Schlaganfällen oder bei Parkinson-Patienten eingeschränkt sein können. Nicht zufällig stehen derartige Störungen, von denen zahlenmäßig viele Patienten betroffen sind, im Mittelpunkt der Neurotech-Forschungsaktivitäten. Ein weiterer Schwerpunkt sind chronische Schmerzen, die für die Betroffenen sehr belastend sowie schwer zu behandeln sind und von Ploners Forschungsgruppe untersucht werden. Der Oberarzt für Neurologie und Professor für Schmerzforschung interessiert sich dafür, was im Gehirn passiert, wenn wir Schmerzen fühlen. „Wie übersetzt das Gehirn objektive Reize in subjektiv empfundene Schmerzen? Was geht schief bei dauerhaften Schmerzen, bei denen eventuell gar keine oder keine angemessene Ursache mehr vorliegt?“, formuliert er typische Forschungsfragen.

Medizinisch relevant wird das Thema dadurch, dass immer mehr Menschen unter chronischen Schmerzen leiden, vor allem unter chronischen Rückenschmerzen. „Da sind wir in den vergangenen Jahren nicht weitergekommen“, bedauert Ploner. „Wir verstehen aber immer mehr, dass es in so einem Fall nicht reicht, den Rücken anzuschauen, sondern dass wir das Gehirn einbeziehen müssen.“

Ein weiteres wichtiges Ziel des Forschungsverbunds lautet, die Patienten – aber auch Angehörige sowie Pflegepersonal, und letztlich sogar die Gesellschaft als Ganzes – von vorneherein in die Entwicklung der Werkzeuge mit einzubeziehen. „Wir wollen einen großen Bogen mitdenken“, beschreibt Jacob das ehrgeizige Ziel. „Wir stellen Fragen, die uns alle im Inneren betreffen: Was macht es mit mir, wenn ich ein Implantat trage? Wie können wir unsere Privatsphäre schützen, wenn wir große Mengen an Gesundheitsdaten erheben? Kurz gesagt: Wohin wollen wir als Gesellschaft?“

Um hier das entscheidende Know-how zu bekommen, haben Jacob und Ploner sieben weitere Arbeitsgruppenleiter in Neurotech versammelt. Dazu gehört Alena Buyx, die als Professorin für Ethik der Medizin und Gesundheitstechnologien auch dem Deutschen Ethikrat vorsitzt. Die Datenwissenschaften werden durch Julijana Gjorgjieva (Computational Neuroscience) und Daniel Rückert (Artificial Intelligence in Healthcare and Medicine) vertreten. Komplettiert wird das Netzwerk durch den stellvertretenden Klinikdirektor der Klinik für Neurochirurgie Jens Gempt, den Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Josef Priller, die Wissenschafts- und Technologiepolitologin Ruth Müller sowie den Neuroelektroniker Bernhard Wolfrum.

Für die nächsten vier Jahre erhält das Netzwerk rund drei Millionen Euro Fördergelder. Diese sollen vor allem in Promotionsstellen fließen, daneben gibt es aber auch Geld für den wissenschaftlichen Austausch, Tagungen, Symposien und die Wissenschaftskommunikation. „Wir haben uns intern erst einmal zusammengesetzt und gemeinsam überlegt, welche Projekte wir umsetzen wollen“, erzählt Jacob. „Dabei sollen immer mindestens zwei Arbeitsgruppen miteinander verbunden sein.“

Da die Doktorarbeiten thematisch so ausgelegt sind, dass sie sich immer an der Schnittstelle von mindestens zwei Disziplinen bewegen, gibt es auch immer zwei Betreuer, die das Projekt gemeinsam koordinieren. Das regt den Austausch zwischen den Gruppen an und ermöglicht eine grenzübergreifende Ausbildung. „Unsere Doktoranden sollen erkennen, dass es heutzutage nicht ausreicht, sich immer weiter zu spezialisieren, sondern dass man über den Tellerrand hinausschauen muss“, sind sich Jacob und Ploner einig. „Durch die breite Ausbildung werden sie auch insgesamt offener und haben weniger Berührungsängste – zum Beispiel als Geisteswissenschaftler in die Klinik zu gehen oder als Experimentator auch mal Menschen zu befragen.“ So begleiten in einem Projekt Doktoranden aus der Sozialwissenschaft biomedizinische Experimente, befragen Patienten und Forscher und geben Letzteren dann eine Rückmeldung dazu, wie die Experimente von den Patienten wahrgenommen wurden. „Das ist im Grunde wie eine Feldstudie“, kommentiert Jacob.

Zu der interdisziplinären Vorgehensweise passt auch, dass alle Doktoranden aus dem Netzwerk die International Graduate School of Science and Engineering der TUM besuchen. Im Moment ist diese noch stark technisch ausgerichtet, soll aber zukünftig um Disziplinen wie Ethik erweitert werden. Auch die anderen Innovation Networks schicken ihre Doktoranden in die Graduate School, sodass es hier eine weitere Ebene der Vernetzung gibt. „Die Doktoranden hören und halten dort Vorträge, erlernen Soft Skills und durchlaufen ein vielseitiges Qualifizierungsprogramm“, fasst Jacob zusammen. „Sie sind damit sehr breit aufgestellt und erhalten einen Überblick über das, was an der Spitze der Forschung passiert.“

Schaut man sich die Themenschwerpunkte im Netzwerk an, so fallen zwei große Blöcke auf, die im Wesentlichen die Forschungsinteressen der beiden Initiatoren Jacob und Ploner widerspiegeln und intern jeweils auch von ihnen koordiniert werden. Zusammengehalten werden sie von zwei Spangen: der Sozialwissenschaft und Ethik sowie der Datenwissenschaft. Im „invasiven Block“, wie Jacob es nennt, geht es hauptsächlich um neuronale Implantate.

Hilfe bei Sprachstörungen

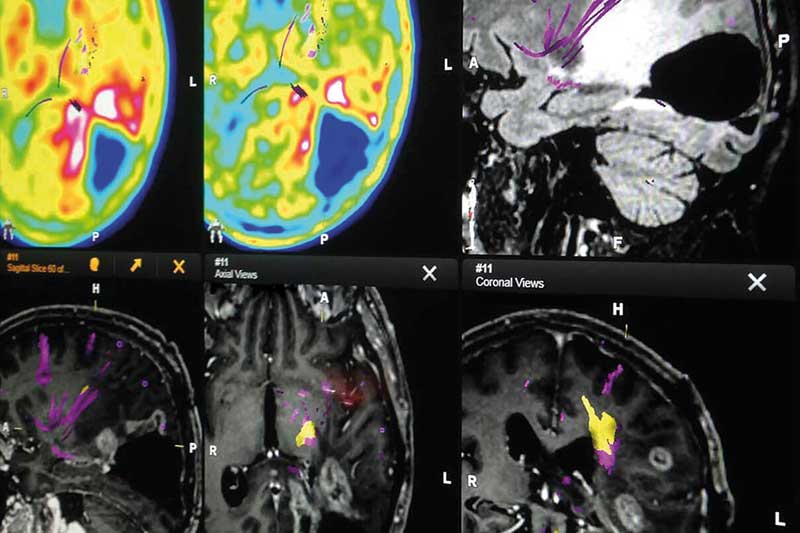

Eine Art Vorzeige-Projekt ist die Aphasie-Studie, die der Kognitionsforscher mit seinem Team mit Patienten durchführt, die als Folge eines Schlaganfalls ihre Fähigkeit zur Sprachproduktion (Aphasie) verloren haben. Für die Patienten und ihre Angehörigen ist dies oft frustrierend und belastend, wie Jacob aus seiner Tätigkeit als Neurologe weiß: „Wenn unsere Sprachfähigkeit gestört ist, verlieren wir viel von unserem Menschsein.“ Elektroden, die in bestimmten Arealen der Hirnrinde implantiert werden, sollen den Patienten helfen, wieder flüssiger zu sprechen. Die Elektroden zeichnen die Hirnaktivität der Studienteilnehmer auf, während sie zu sprechen versuchen. Die Nervenzellaktivität kann dann zum Beispiel in ein Geräuschsignal umgewandelt werden, anhand dessen die Patienten lernen können, ihre Hirnaktivität in eine gewünschte Richtung zu lenken (Biofeedback).

Dazu muss man allerdings wissen, was im Gehirn bei einem geglückten Sprachversuch geschieht – ein Hinweis darauf, wie viel Grundlagenforschung im Vorfeld der Studie nötig war. „Projekte wie dieses lassen sich nur in interdisziplinären Teams durchführen“, ist Jacob überzeugt. Er hat deshalb von seinen Neurotech-Mitteln eine klinische Linguistin eingestellt. „Das ist eine Sprachwissenschaftlerin, die aber auch mit Patienten arbeitet, also therapeutisch tätig ist. Bei uns soll sie unter anderem herausfinden, welche Patienten von unserem Ansatz besonders profitieren würden und dann auch die Fortschritte während der Therapie überwachen.“

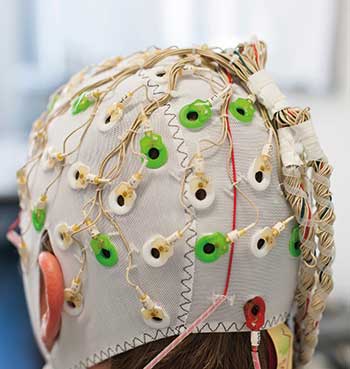

Im „nicht-invasiven Block“, den Markus Ploner koordiniert, stehen dagegen sehr häufige Erkrankungen wie Depression und chronischer Schmerz im Vordergrund. Schon heute versucht man, mithilfe des Elektroenzephalogramms (EEG) Hirnströme zu messen und diese zugunsten der Patienten zu verändern. Allerdings klappt das noch nicht sehr gut, weil man zu wenig darüber weiß, wie Hirnströme genau mit den Symptomen zusammenhängen. Das wollen die Forscher nun im ersten Schritt herausfinden, indem sie künstliche Intelligenz zur Mustererkennung einsetzen. „Mit dem EEG kann man die Hirnströme von außen am Kopf messen. Das ist ein großer Vorteil der Methode“, erklärt Ploner. „Gleichzeitig ist aber die Auflösung nicht so gut wie bei einer invasiven Methode.“

Das bereits 100 Jahre alte EEG sei in den vergangenen Jahren entscheidend weiterentwickelt worden. Beispielsweise sind die Geräte für die Datenaufnahme durch neue Elektroden und eine drahtlose Übertragung leichter anwendbar und mobiler geworden. „Das ermöglicht eine viel breitere Anwendung, optimalerweise sogar zu Hause“, freut sich der Neurologe. „Damit ergeben sich ganz neue Möglichkeiten der Diagnostik und der Therapie.“ Auch die Auswertung der Daten hat sich verbessert: „Mit der zunehmenden Vermehrung der Rechenkapazität können wir beispielsweise die Kommunikation zwischen verschiedenen Gehirnarealen immer detaillierter untersuchen. Für diese komplexen Daten sind in der vergangenen Zeit ganz neue Auswertealgorithmen entstanden.“

Weniger Frust für Patienten

Mithilfe des EEG wollen die Neurotech-Forscher nun im großen Stil die Hirnaktivität von Patienten mit chronischen Schmerzen, aber auch mit verwandten, oft mit Schmerzen vergesellschafteten Krankheitsbildern wie Depression, Angsterkrankungen und Fatigue messen. Dabei stellen sie sich zuerst die Frage: „Können wir die subjektiven Beschwerden objektiv im Gehirn abbilden?“ Im nächsten Schritt soll diese Information genutzt werden, um etwas über den Krankheitsverlauf und die Behandlung auszusagen. „Bisher verlief die Behandlung dieser Krankheiten in der Regel nach dem Prinzip Versuch und Irrtum“, bedauert Ploner. „Wenn wir da Abhilfe schaffen könnten, würde das nicht nur Ressourcen, Energie und Zeit, sondern auch den Patienten eine Menge Frustration ersparen.“ Damit die Daten, die in verschiedenen Laboren aufgenommen werden, miteinander vergleichbar sind, muss die Auswertung standardisiert und automatisiert werden. „Wir erarbeiten dafür objektive, automatisierte Auswertealgorithmen, die keine Interaktion mehr mit den Experimentatoren benötigen“, so der Schmerzforscher. Begleitend sind auch hier wieder Ethik und Sozialwissenschaften an Bord, um gesamtgesellschaftliche Fragen beantworten zu können.

Offiziell haben die ersten drei Innovation Networks am 01. April 2021 ihre Arbeit aufgenommen. Fast ein Jahr hat es dann aber doch gedauert, bis die beteiligten Arbeitsgruppen jetzt endlich mit der wissenschaftlichen Projektarbeit beginnen können. „Anfangs gab es unglaublich viele organisatorische Fragen zu klären“, gibt der Netzwerk-Koordinator zu. „Nachdem wir besprochen hatten, was wir konkret machen wollten und wer mit wem zusammenarbeiten kann und möchte, mussten wir auch erst geeignetes Personal dafür rekrutieren.“ Hinzu kommt, dass das Klinikum rechts der Isar rechtlich und finanziell unabhängig von der TUM ist, was die Geldflüsse verkompliziert.

In zwei Jahren wird es dann eine Evaluation durch die Universität geben, die laut Jacob aber nicht das Ziel habe, den Projekten eventuell den Geldhahn abzudrehen. „Stattdessen wollen wir gemeinsam in die Zukunft schauen und überlegen, wie es nach der Förderperiode mit Neurotech weitergehen könnte.“ Eine Hoffnung ist, dass der Forschungsverbund in vier Jahren eventuell von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) als Sonderforschungsbereich oder Forschungsgruppe fortgesetzt werden könnte. Dafür müssen aber bereits Kooperationen zwischen den Gruppen existieren und im besten Fall schon gemeinsame Publikationen vorliegen.

Daran kann jetzt vier Jahre lang intensiv gearbeitet werden. „Wir sind so etwas wie ein Kristallisationskeim“, stellt Jacob fest. „Die Uni erhofft sich natürlich, dass die Saat aufgeht und wir neue Forschungsfelder erschließen können, auf die man sich auch für die Exzellenzstrategie fokussieren kann. Die Innovation Networks sind ja strategische Instrumente für eine langfristige Planung, in denen explizit etwas Neues geschaffen werden soll.“ Aus diesem Grund hat der Neurologe keine Angst vor der Evaluation, sondern sieht sie als einen Prozess der Begleitung.

Auf die Frage, was er sich von Neurotech am meisten erhofft, antwortet Jacob ohne Zögern: „In der Neurotechnik wird viel geforscht, aber bislang ist wenig klinisch Relevantes herausgekommen. Wenn wir in beiden Themenblöcken von Neurotech etwas Zähl- und Messbares, also etwas auf den Weg bringen könnten, das den Patienten wirklich hilft, wäre das mehr, als bisher passiert ist – und eine tolle Sache!“ Kollege Ploner stimmt zu und ergänzt: „Wenn wir durch unsere Arbeit Gehirnaktivität dabei nicht mehr nur messen, sondern auch gezielt beeinflussen können, ist für die Patienten sogar noch mehr gewonnen.“