Kontrovers: Altern Proteine oder nicht?

Mario Rembold

(13.09.2021) 2015 berichtet ein Forschungsteam: Proteine altern. Das Paper haben sich zwei Wissenschaftler genauer angesehen und widersprechen. Altern bei Proteinen sei noch nicht bewiesen.

Beim „Altern“ denken wir wohl erstmal an graue Haare und Falten im Gesicht. Oder daran, wie sich ein Werkzeug oder ein Gerät abnutzt und irgendwann nicht mehr zu gebrauchen ist. Andererseits entwickeln sich bei einem Embryo Organe, während er älter wird. Nicht alle Aspekte des Alterns gehen also mit Verschleiß einher. Allgemein formuliert altert ein System, wenn seine Eigenschaften davon abhängen, wie lange es schon existiert. Befindet sich ein System aber in einem stationären Zustand, so altert es nicht. Zum Beispiel Wasser in einer verschlossenen Flasche bei gleichbleibender Temperatur: Zwar bewegen sich die Wassermoleküle, allerdings lassen sich diese Prozesse als zufällige Schwankungen beschreiben. Welches Wassermolekül an welcher Stelle liegt, hängt nicht von einem Zeitpunkt null ab – wie etwa der Zustand eines Menschen zu einem Zeitpunkt nach seinem Geburtstag.

Ein System kann auch altern und später erst einen stationären Zustand erreichen. Gibt man einen Tropfen wasserlösliche Farbe in die Wasserflasche, verteilt sich die Farbe mit der Zeit. Je gleichmäßiger das Wasser gefärbt ist, desto mehr Zeit ist verstrichen und desto „älter“ ist das System „Flasche-Wasser-Farbe“. Sobald sich alles gleichmäßig verteilt hat, bleibt das System dann stationär und altert nicht mehr.

Stabile Zustände können verbunden sein mit einem lokalen energetischen Minimum. Das kennt man von chemischen Reaktionen, aber eben auch von Proteinen, die sich zu einer räumlichen Struktur falten. Erst wenn die hydrophoben Flächen vom umgebenden Wasser abgeschirmt sind und möglichst wenige gleichnamige Ladungen nah beieinander liegen, wird das Protein seine Form behalten. Damit ist ein Protein sehr viel komplexer als zum Beispiel ein Wassermolekül. Und die Frage liegt nahe, ob nicht auch ein Protein altert – selbst dann, wenn es anscheinend seine ordnungsgemäße Konformation eingenommen hat.

Sowohl Wassermolekül als auch Protein haben eine Vorgeschichte. Das Wassermolekül könnte bei einer Knallgasreaktion entstanden sein. Allerdings sehen wir dem Wassermolekül nicht an, ob die Knallgasreaktion vor einer Millisekunde oder einhunderttausend Jahren stattfand. Offenbar altert ein Wassermolekül nicht. Ein Protein hingegen kommt nicht „mit einem Knall“ zur Welt, sondern entsteht an einem Ribosom, während sich Aminosäure an Aminosäure knüpft. Die wachsende Kette findet in eine dreidimensionale Struktur, und damit alles korrekt abläuft, unterstützen weitere Proteine wie zum Beispiel Chaperone den Faltungsprozess. Nun mag man fragen, wann das Protein denn „fertig“ ist? Wie lange braucht es, bis eine energetisch günstige Form und damit ein stationärer Zustand erreicht ist? Piko-, Nano- oder Millisekunden? Vielleicht sogar Minuten bis Stunden?

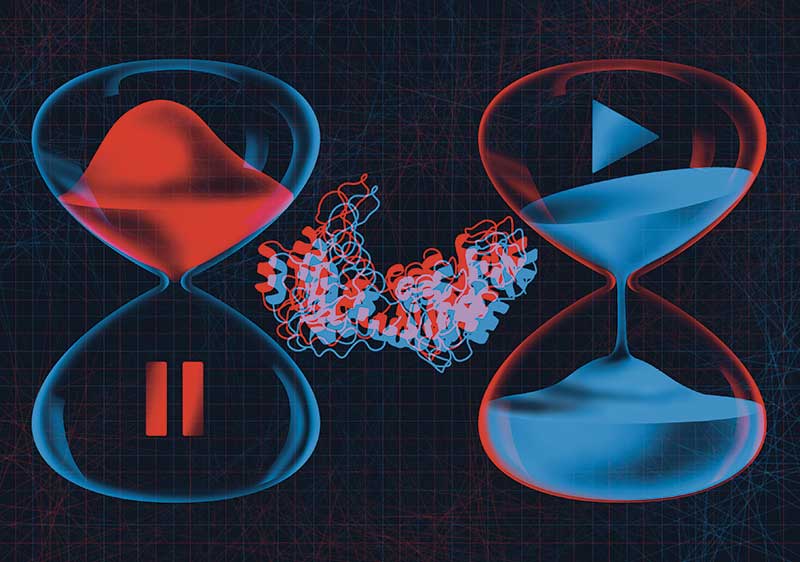

Zwar kann man im echten Leben nicht mit den Fingern schnippen und sofort ein fertiges Protein in einem isolierten System beobachten – in einer Computersimulation ist das aber möglich. Die Aminosäuren und deren chemische Eigenschaften sind bekannt, ebenso wie die Röntgenkristallstruktur etlicher Proteine. In silico kann man also sofort mit einem fertigen Molekül starten, in wässriger Lösung bei einer definierten Temperatur. Genau das taten Forscher um Jeremy Smith vom Center for Molecular Biophysics der Universität Tennessee in Knoxville, USA. In ihrem 2015 in Nature Physics publizierten Letter mit Erstautor Xiaohu Hu schlussfolgern sie, dass Proteine über mehrere Minuten altern (12: 171-4). Exemplarisch hatten sie Simulationen für die Phosphoglyceratkinase (PGK), die Aminopeptidase N (ePepN) aus E. coli und das G-Protein K-Ras durchgeführt.

Im Juni 2021 erschien nun ein Kommentar zu diesem Paper, ebenfalls in Nature Physics. Igor Goychuk und Thorsten Pöschel haben sich die sechs Jahre alte Arbeit genauer angeschaut und sehen keine hinreichenden Beweise für ein Altern bei Proteinen (17: 773-4). Trotzdem wurde die Publikation bereits neunzig Mal zitiert (Stand: 23. August 2021). Pöschel, Leiter des Instituts für Multiskalensimulation (MSS) an der Universität Erlangen-Nürnberg, findet die Anzahl an Erwähnungen „sehr ordentlich für einen Artikel innerhalb der theoretischen Physik“. Allerdings seien die Schlussfolgerungen der Autoren auch recht spektakulär. Das Altern soll nämlich über eine Zeitskala von 13 Größenordnungen nachweisbar sein – von einigen Pikosekunden bis zu mehr als einhundert Sekunden. Für Pöschel ein Grund zur Skepsis. „Meines Erachtens gibt es innerhalb der Physik kein weiteres Beispiel eines signifikanten Alterungsprozesses über 13 Zeitdekaden.“ Zumindest außerhalb der Elementarteilchen- und Astrophysik müsse man schon „ein bisschen suchen“, um Prozesse zu finden, die sich innerhalb so vieler Zehnerpotenzen charakterisieren lassen.

Simulierte Proteine

Lägen Hu et al. richtig, würden einige Proteine sogar über ihre „Lebenszeit“ hinaus altern – sie hätten noch gar nicht ihren stationären Zustand erreicht, wenn sie in der Zelle bereits wieder abgebaut werden. „Wir können das nicht ausschließen“, stellt Pöschel klar. „Aber wir stellen fest, dass man so eine Aussage aus den Daten nicht treffen kann.“

Um einem Missverständnis vorzubeugen: Mit „Altern“ ist hier nicht das offensichtliche Falten zu einer räumlichen Struktur gemeint. „Am Anfang ist das Protein nicht im Gleichgewicht“, erläutert Igor Goychuk, der zusammen mit Pöschel den kritischen Kommentar verfasst hat und ebenfalls am MSS in Erlangen forscht. „Man muss eine bestimmte Zeit abwarten, bis dieses System in eine Art Gleichgewichtszustand kommt“, fährt der theoretische Physiker fort und spricht anschaulich von einem „Prä-Equilibrium“. „Deshalb schmeißt man bei diesen Simulationen auch die frühen Daten weg.“ Auch Hu et al. hatten diesen Aspekt berücksichtigt und bei den Simulationen der PGK mindestens die ersten 500 Nanosekunden verworfen, wie sie in den Supplements erklären.

Erst wenn das Protein also seine augenscheinlich stabile räumliche Struktur eingenommen hat, startet die eigentliche Simulation mit dem Zeitpunkt „null“. Doch was sollte sich ab jetzt noch verändern? Bei einem einfachen Molekül wie H2O gibt es nur drei Atome und zwei Elektronenpaar-Bindungen. Hier ist berechenbar, in welchem Winkel und Abstand die Wasserstoffatome zueinander und zum Sauerstoff stehen und so – mit zufälligen Schwankungen – für alle Zeit verbleiben. Ein Protein hat jedoch so viele Möglichkeiten, sich auszurichten, dass es viele lokale energetische Minima geben kann. So kommen ja tatsächlich in den Zellen auch falsch gefaltete Proteine vor, die eben in einer anderen energetischen „Mulde“ zum Liegen kommen.

Schleichwege zum Gleichgewicht

Stellen wir uns nämlich die vielen Möglichkeiten zur Faltung eines Proteins als Orte auf einer hügeligen Landschaft vor, so sind nur jene Konfigurationen stabil, die in einem Tal liegen. Es mag tiefere Mulden geben, doch um dorthin zu gelangen, müsste das Protein erst einen Berg überwinden – sprich: Es müsste von außen Energie eingebracht werden. Nun wäre es bei einem komplexen Molekül wie einem Protein aber denkbar, dass es Pfade zwischen zwei Tälern gibt, für die keine hohen Berge überwunden werden müssen. Sie mögen etwas versteckt liegen, aber früher oder später wird die „Kugel“ an solch einen tieferen Punkt rollen. Konkret auf das Protein bezogen heißt das: Eine subtile Veränderung der Stellung zwischen zwei Aminosäuren macht das Molekül noch ein bisschen energieärmer. Von dort mag noch ein etwas tieferer Punkt über einen Schleichweg erreichbar sein, den das Protein durch die zufälligen Bewegungen der einzelnen Aminosäuren gegeneinander irgendwann findet.

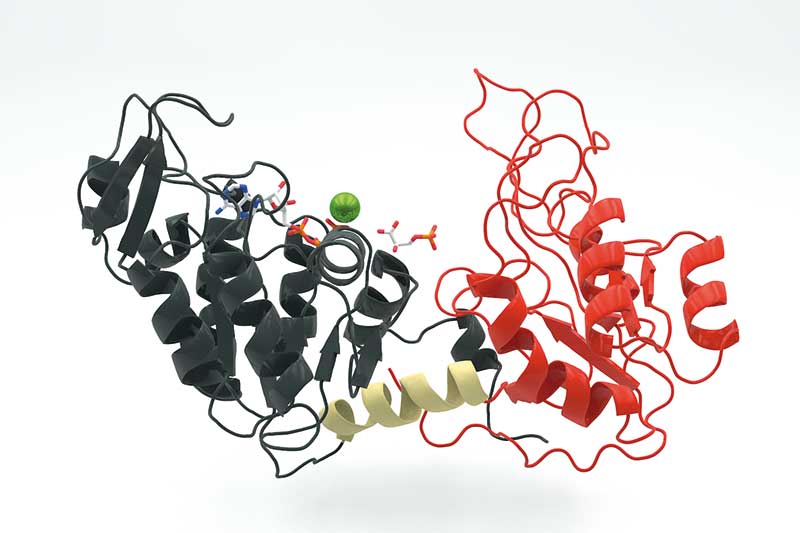

Die Kritik von Pöschel und Goychuk zielt vor allem auf Berechnungen, die das Autorenteam um Jeremy Smith zu den Simulationen der PGK durchgeführt hatte. Daher werfen wir hierauf nun einen genaueren Blick. Die PGK verfügt über zwei funktionelle Domänen. Hu und Co. betrachten den Abstand zwischen beiden Domänen, gemessen an deren Masseschwerpunkten. Sollte das Protein altern, dann könnte sich die Distanz zwischen den Domänen mit der Zeit verändern. Weil das Protein permanent in Bewegung ist, schwankt dieser Abstand natürlich dauernd. Allerdings sollte sich ein stabiler Mittelwert dieser Entfernung einstellen, sobald das Protein seinen stationären Zustand erreicht hat. Woran misst man nun diesen Mittelwert?

Um die Argumentationen aus den beiden Papern nachzuvollziehen, brauchen wir den Begriff der Ergodizität. Ein System ist ergodisch, wenn sich der zeitlich gemittelte Wert nicht unterscheidet vom Scharmittelwert. Was erstmal trocken und abstrakt klingt, lässt sich am Beispiel eines Münzwurfs veranschaulichen: Ein einzelner Wurf liefert mit einer Wahrscheinlichkeit von 50:50 „Kopf“ oder „Zahl“. Wir könnten „Kopf“ den Wert 0 und „Zahl“ den Wert 1 zuordnen. Nun lassen wir einen Spieler viermal die Münze werfen. Ein mögliches Ergebnis: Zahl-Kopf-Zahl-Zahl, also 1, 0, 1, 1. Der Mittelwert wäre also 1+0+1+1 geteilt durch die Anzahl der Würfe. Heraus kommt 0,75. Je öfter wir den Spieler werfen lassen, desto näher liegt der Mittelwert bei 0,5. Wir bilden in diesem Fall einen Mittelwert über die Zeit.

Kopf oder Zahl?

Genauso könnten wir aber auch mehrere Spieler beobachten und einen einzigen Zeitpunkt herauspicken. Jetzt bilden wir den Mittelwert aus den Würfen aller Spieler zu diesem Zeitpunkt. Je mehr Spieler mitmachen, desto näher wird auch in diesem Fall der Mittelwert an 0,5 liegen. Jetzt betrachten wir eine Schar oder ein Ensemble. Scharmittelwert und Zeitmittelwert sind in diesem Fall identisch. Und es spielt auch keine Rolle, zu welchem Zeitpunkt man über eine Schar von Spielern mittelt. Ebenso kommt der gleiche Zeitmittelwert heraus, egal ob wir das Messintervall gleich zu Beginn der Wurfserie oder mittendrin starten.

Ein solches System nennt man ergodisch. Und ganz offensichtlich altert dieses System nicht, denn der Mittelwert hängt nicht davon ab, wie lange nach Beginn des Spiels man die Messung startet. Umgekehrt kann ein alterndes System also nicht ergodisch sein.

Als Beispiel für ein nicht-ergodisches System könnten wir Probanden in eine mehrwöchige Isolation schicken – mit Netflix-Abo, einer Flatrate für Kartoffelchips und Pizza. Die Probanden stellen sich einmal täglich auf die Waage (und wir gehen davon aus, dass sie alle mit einem ähnlichen Startgewicht am Tag null beginnen). Nun bestimmen wir den Mittelwert des Gewichts. Da die meisten Probanden wohl zunehmen werden, wird der zeitlich gemittelte Wert umso größer, je später nach Versuchsbeginn wir die Messreihe starten. Weiterhin ist der Zeitmittelwert in den allermeisten Fällen nicht identisch mit dem Scharmittelwert zu einem fest gewählten Zeitpunkt.

Auch Hu et al. wollten dementsprechend die Abstandsvariation zwischen den beiden Domänen in der PGK auf Ergodizität prüfen. Sie ließen die Simulation mit vier verschiedenen Beobachtungszeiten laufen: 100 Pikosekunden, 10 Nanosekunden, 500 Nanosekunden und 17 Mikrosekunden. In regelmäßigen Zeitabständen ermittelten die Forscher die Variation der räumlichen Distanz zwischen beiden Domänen im Protein; die Zeitabstände zwischen den Messungen sind als lag time beziehungsweise als Delta bezeichnet (lag time = Delta). Trägt man nun zu jeder der vier unterschiedlichen Beobachtungszeiten den Zeitmittelwert zur Länge der lag time Delta auf, dann bekommt man Graphen, die ansteigen und allmählich flacher werden. Hu, Smith und Co. wählten hier eine doppelt-logarithmische Darstellung. Zunächst sind die vier Graphen deckungsgleich. Mit abflachender Steigung driften sie aber auseinander, wobei mit kürzeren Beobachtungszeiten ein langsameres Abflachen der Steigung verbunden ist.

An dieser Abbildung 2a im Letter aus 2015 setzen Goychuk und Pöschel ihre Kritik an. Die lag time müsse deutlich kleiner sein als die Beobachtungszeit. Hier kann man sich wieder den Spieler vorstellen, der die Münze wirft. Hätte man eine Beobachtungszeit von einer Stunde und eine lag time Delta von einer Minute, so gäbe es sechzig Messwerte, über die man mittelt. Bei einer Beobachtungszeit von fünf Minuten und einem Delta von einer Minute sind es nur fünf Messwerte – der Mittelwert wäre entsprechend ungenau.

„In der Theorie muss der Grenzwert vom Beobachtungszeitraum zu Delta gegen unendlich werden“, erklärt Goychuk. Man hätte dann unendlich viele Messpunkte (was mathematisch ausgedrückt dann statt einer Summe einem Integral entspricht). „Natürlich können wir diesen Grenzwert in der Realität nicht erreichen, aber man muss diese Bedingung beachten“, mahnt Goychuk. „Das Verhältnis sollte wenigstens hundert zu eins sein und nicht kleiner. Sonst macht das statistisch keinen Sinn!“

Grobe Grafik

In ihrem Kommentar beziehen sich Goychuk und Pöschel auf die Abbildung und argumentieren, dass die Graphen im Wesentlichen deckungsgleich seien. Unterschiede träten erst dort auf, wo Delta im Vergleich zur Beobachtungszeit recht groß ist. Im Kommentar schreiben sie über die Zeitmittelwerte zur Beobachtungsdauer von 100 Pikosekunden im Vergleich zur Beobachtungsdauer von 10 Nanosekunden: „Die Kurven [...] stimmen perfekt überein über eine große Spanne für Delta.“ Dies ändere sich erst, wenn Delta größer sei als etwa 30 Pikosekunden – was ja einem Drittel der Beobachtungsdauer von 100 Pikosekunden entspricht: „Wo die Daten abweichen, geschieht das, weil die Bedingung Zeit = 100 Pikosekunden >> 30 Pikosekunden = Delta verletzt ist.“

In derselben Nature-Physics-Ausgabe haben auch die Autoren von 2015, verstärkt durch zwei weitere Mitstreiter, auf die Kritik von Goychuk und Pöschel reagiert (17: 775-6). Unter anderem argumentieren sie, dass der Unterschied zwischen den Beobachtungszeiträumen 100 Pikosekunden und 10 Nanosekunden nicht erst bei 30 Pikosekunden, sondern bereits bei einer Pikosekunde sichtbar sei. Tatsächlich macht es die logarithmische Darstellung in Zehnerpotenzen schwer, einen genauen Wert für Delta abzulesen. Schon die Strichstärke der Graphen fällt im Vergleich zur Skalierung ziemlich grob aus. Die genauen Zahlen finden sich auch nicht in den Supplements, sodass man auf die Grafiken angewiesen ist.

Jeremy Smith schreibt uns in Absprache mit seinem Autorenteam hierzu per Mail, dass es bei solchen Simulationsexperimenten einfach Limitationen gebe: „Wenn wir unsere Daten analysieren, können unsere Beobachtungszeiten nicht viele Größenordnungen über der lag time liegen. Doch in unserer Analyse stellen wir sicher, dass diese Zeitskalen mindestens um den Faktor zehn auseinanderliegen. Eine sehr gute praktikable Wahl verglichen mit vielen anderen Studien. In einigen Fällen erreichen wir sogar den Faktor 100.“

Goychuk und Pöschel kritisieren außerdem den Umgang mit dem mathematischen Formalismus. Ein alterndes System erkennt man ja daran, dass es nicht egal ist, zu welcher Zeit man eine Beobachtung beginnt. Denken wir an das Beispiel der bei Pizza und Chips eingesperrten Probanden, deren Gewicht zunimmt. Beginnt ein Beobachtungszeitraum von einer Woche am Tag null, so kommt ein niedrigerer Mittelwert heraus als bei einem Beobachtungszeitpunkt, der zwei Wochen nach Versuchsbeginn startet. Hiermit fragt man also die Alterungszeit ab – in den Publikationen als aging time bezeichnet.

Zwischen Formeln verirrt?

Als mathematisches Werkzeug ist hier eine Autokorrelationsfunktion aufschlussreich. Dabei vergleicht man die Daten einer zeitlichen Messreihe mit sich selbst, indem man sie gegen die Zeit verschiebt. Altert ein System, so müsste die Korrelation der Messwerte gegeneinander umso größer werden, je älter die Messdaten sind. Bei einem ergodischen stationären System gibt es nur geringe zufällige Schwankungen; wie weit man die Messdaten gegeneinander verschiebt, wirkt sich also nicht auf die Korrelation der Daten miteinander aus. Goychuk und Pöschel weisen darauf hin, dass die Autokorrelationsfunktion einen Ausdruck enthält, der sich auf den Mittelwert des Ensembles zu einem festen Zeitpunkt bezieht. In einem ergodischen System entspricht dieser Mittelwert ja dem über die Beobachtungszeit gemittelten Wert. „Falls R(t) aber ein nicht-ergodischer Prozess ist, wie von den Autoren behauptet, dann kann der Ensemble-Mittelwert 〈R〉 nicht den Zeitmittelwert ersetzen“, erklären Goychuk und Pöschel in ihrem Kommentar. Kurz gesagt: Für diese Fragestellung wäre demnach die Formel nicht zulässig.

Weiterhin taucht die aging time nicht in der Autokorrelationsfunktion auf. Anscheinend wird immer nur die Beobachtungsdauer berücksichtigt, bezeichnet als t. „Und die haben dieses t mit der aging time verwechselt“, glaubt Goychuk.

Im Kommentar schreiben Goychuk und Pöschel die Autokorrelationsgleichung unter Berücksichtigung der aging time auf. Also eine Funktion, die das System in einem bestimmten Alter betrachtet. In der Antwort auf den Kommentar haben die Autoren um Jeremy Smith diese Formel angewendet und zeigen zwei Abbildungen, die nun ebenfalls das Altern der Proteine belegen sollen. Die Graphen zur Autokorrelationsfunktion weichen zu unterschiedlichen aging-Zeiten tatsächlich deutlich voneinander ab. Trotzdem ist Goychuk noch immer nicht überzeugt. „Nehmen wir die beiden oberen Kurven, bei denen die aging time um ein Zehntel zum Zeitintervall verschoben ist. Da gibt es kaum einen Unterschied!“ Goychuk erkennt wieder erst dort Abweichungen, wo das Delta im Vergleich zum Beobachtungsintervall größer als 1 zu 100 wird. Und wieder ist es schwer, genaue Werte aus der Grafik abzulesen.

Weiter kritisiert Goychuk, dass die ersten 100 Pikosekunden nicht in der Grafik dargestellt sind. „In molekulardynamischen Simulationen beträgt ein Zeitschritt typischerweise eine Femtosekunde – wo sind diese fünf Zehnerpotenzen in der Abbildung?“

Verlorene Zeitskalen

Smith hierzu: „Die Daten für die Autokorrelationsfunktion kamen vom längsten Entwicklungsverlauf von 17 Mikrosekunden. Und die Koordinaten haben wir alle 150 Pikosekunden abgespeichert.“ Somit sind die ersten 100 Pikosekunden also gar nicht darstellbar. „Die Dynamiken bei einer Auflösung von einer Femtosekunde sind bloß lokale Vibrationen mit kleiner Amplitude“, so Smith. Das sei fundamental anders als die Dynamiken, die ins Altern involviert sind. „Diese betreffen zeitlich größere Sprünge zwischen Zuständen. Es gibt keinen Grund, diese im Detail zu analysieren.“

Nun stellt sich die Frage, warum der Umgang mit mathematischen Konzepten und deren Realisation in Computersimulationen mit solch unterschiedlichen Sichtweisen einhergeht. So ist Smith auch nach der Kritik aus Erlangen der Ansicht, dass die Daten im Paper von 2015 in geeigneter Weise analysiert wurden. Dabei sollte es doch bei mathematischen Formeln wenig Raum für Meinungen und Glauben geben. „Mich überrascht es nicht, solche Diskussionen zu sehen“, stellt Smith fest, denn Daten aus komplexen Systemen zu interpretieren, sei keine Frage von schwarz und weiß. „Selbst leicht unterschiedliche Machine-Learning-Codes führen zu unterschiedlichen Ergebnissen“, nennt er ein Beispiel.

Inwieweit ein hier diskutiertes Altern von Proteinen überhaupt biologisch relevant wäre, ist noch mal eine ganz andere Frage. Um die thermodynamischen Eigenschaften komplexer Moleküle aber grundsätzlich zu verstehen, wäre es eine wichtige Erkenntnis. „Das hat auch eine philosophische Bedeutung für die Übersetzung des genetischen Codes“, so Smith. „Auch wenn die praktischen Auswirkungen jetzt noch unklar sind.“

Goychuk blickt positiv auf den Austausch zwischen den Forschern, wie er bei dieser Debatte gerade in der Rubrik Matters Arising bei

Nature Physics stattfindet. „Das Originalpaper ist wichtig, unser Kommentar ist wichtig und die Antwort auf unseren Kommentar auch.“ Das sei konstruktiv für die Wissenschaft.