Zu spät oder zu heftig?

COVID-19 und das Immunsystem

Mario Rembold

(08.12.2020) Welche Rolle spielt das Immunsystem bei schweren und leichten COVID-19-Verläufen? Welche Schäden entstehen durch das Virus und welche durch die körpereigenen Abwehrmechanismen? Ein Zwischenstand.

Was ist das für ein Kratzen im Hals? Schmecke und rieche ich noch alles? Wohl jeder von uns hat sich solche Fragen irgendwann im letzten Dreivierteljahr gestellt. Nach einer Infektion mit SARS-CoV-2 dauert es meist eine knappe Woche bis zum Symptombeginn – falls der Infizierte überhaupt Symptome zeigt. Es beginnt mit Halsschmerzen, Abgeschlagenheit, manchmal auch mit Fieber oder leichtem Schnupfen. Auch wenn immer wieder Ausreißer in Sachen Inkubationszeit oder Anfangssymptomatik auftreten, scheint die hier skizzierte Dynamik doch recht typisch zu sein. Leider sieht man in dieser Phase kaum Unterschiede zu anderen Erkältungskrankheiten, sodass man als verantwortlich handelnder Mitmensch jetzt eigentlich nur eins tun kann: Kontakte konsequent meiden, solange eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus nicht ausgeschlossen ist.

Auch der Großteil schwerer Verläufe beginnt mit diesen recht milden Symptomen – erst in den Folgetagen zeigt COVID-19 dann seine vielen Gesichter. Wen es hart erwischt, der landet meist erst zwei bis drei Wochen nach der Ansteckung im Krankenhaus – und später möglicherweise auf der Intensivstation. Dieses „Nachziehen“ der schweren Verläufe in den Meldestatistiken kann man nicht oft genug betonen, denn letztlich heißt das: Falls gerade in diesem Moment eine gute Fee mit den Fingern schnippt und damit augenblicklich alle Neuinfektionen stoppt, so würde sich das zuletzt gemessene Anwachsen der Infektionszahlen trotzdem noch einen Monat lang auf den Intensivstationen bemerkbar machen.

Übers Ziel hinausgeschossen

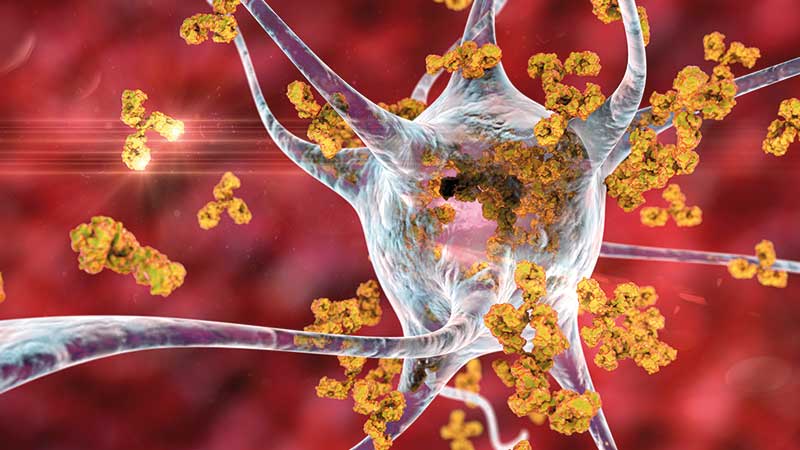

Warum aber entscheidet sich meist erst nach zwei Wochen, welchen Verlauf die Erkrankung nimmt? Dann, wenn die Viruslast oft schon deutlich zurückgegangen ist. Die einen werden in dieser Phase wieder gesund, während es die anderen jetzt erst richtig umhaut. Die einen lagen bloß ein paar Tage flach, den anderen drohen Nierenschäden, Thrombosen oder Schlaganfälle. Wie kommt es zu solchen Auswirkungen auf Organsysteme jenseits der Atemwege in einer Phase, in der der Erreger kaum noch im Körper vorhanden scheint?

Nicht das Virus allein ist schuld

Schnell war klar, dass nicht allein das Virus für diese Verläufe verantwortlich sein kann, sondern wohl auch die Immunabwehr über das Ziel hinausschießt. Schon nach dem Frühjahr gab es erste Berichte über Patienten, die im Anschluss wochen- oder monatelang unter Kurzatmigkeit und Erschöpfung litten, manchmal auch in Kombination mit Konzentrationsschwäche, Vergesslichkeit und Bewegungsstörungen. Das betrifft nicht nur Genesene nach schweren Verläufen, sondern auch zahlreiche Menschen, die eigentlich dachten, mit milder Symptomatik davongekommen zu sein. Inzwischen sind hierfür die Begriffe „Long-COVID“ und „Neuro-COVID“ gebräuchlich, ohne jedoch genau zu wissen, was in diesem Stadium im menschlichen Organismus vor sich geht. Welche Spuren hinterlässt SARS-CoV-2 im Immunsystem? Und ist ein COVID-19-Genesener wirklich vorerst vor einer Neuinfektion geschützt? Die zweite Frage ist nicht zuletzt für die Impfstoffentwicklung relevant.

Zweitinfektion als Ausnahme

Was die Immunität betrifft, blickt Barbara Schnierle optimistisch auf die aktuelle Datenlage. „Man hat ja bereits Rhesusaffen, Hamster und Frettchen infiziert“, erklärt die Leiterin des Fachgebiets „AIDS, neue und neuartige Erreger“ am Paul-Ehrlich-Institut in Langen. „Aus diesen Daten kann man ablesen, dass die Tiere vor einer zweiten Infektion geschützt sind.“ Aktuelle Berichte zu nachweislich erneut mit SARS-CoV-2 infizierten Menschen hält sie für Einzelbeobachtungen. „Andernfalls hätten wir ja jetzt riesige Neuinfektionsraten, wenn das regelmäßig durch die Bank stattfände“, begründet sie ihre Einschätzung. Hierzu der Stand der Dinge kurz vor Redaktionsschluss: Laut WHO gab es bis zum 17. November weltweit fast 55 Millionen bestätigte Infektionen. Für Deutschland meldet das RKI bis zu diesem Datum mehr als 800.000 Fälle. Neben diesen Zahlen relativiert sich also manch eine Einzelmeldung zu Re-Infektionen. Wenn auch laut einem Science-Artikel vom 18. November aus den Niederlanden bislang 50 Re-Infektionen bekannt sind, aus Brasilien 95, aus Schweden 150, aus Mexico 285 und aus Katar mindestens 243 (doi: 10.1126/science.abf7769).

Schnierle und ihre Kollegen vom Paul-Ehrlich-Institut schauten sich die Immunität nach überstandener SARS-CoV-2-Infektion genauer an. Zusammen mit Forschenden der Frankfurter Goethe-Universität und dem Deutschen Primatenforschungszentrum Göttingen veröffentlichte das Team Daten hierzu Ende Oktober vorab online im Journal of Infectious Diseases (doi: 10.1093/infdis/jiaa680). Analysiert hatten die Autoren Blutproben 143 genesener Patienten, die im Frankfurter Uniklinikum behandelt worden waren. Per ELISA suchten Schnierle und ihre Mitstreiter nach SARS-CoV-2-spezifischen Immunglobulinen und fanden davon jede Menge. Am höchsten waren Antikörper-Titer bei denjenigen, die schwere Verläufe durchgemacht hatten.

Doch sind darunter auch neutralisierende Immunglobuline G (IgG), die vor einer Neuinfektion schützen? Dieser Frage gingen Schnierle und Kollegen über Neutralisationstests nach. Als Corona-Modellviren kamen Lentiviren zum Einsatz, ausgestattet mit dem Spike-Protein von SARS-CoV-2. Ein neutralisierender Antikörper gegen das SARS-CoV-2-Spike-Protein sollte also auch das Eindringen der pseudotypisierten Lentiviren in Zellen verhindern. „Je schwerer Patienten erkrankt waren, desto mehr Antikörper fanden wir; und je mehr Antikörper jemand hatte, desto mehr neutralisierende Antikörper waren darunter“, fasst Schnierle zusammen.

Das deckt sich mit diversen Publikationen der letzten Monate, die besonders viele IgG in Patienten mit schweren Verläufen fanden, während Personen mit sehr milden Verläufen manchmal sogar ohne messbare IgG blieben. Das mag auf den ersten Blick paradox erscheinen, bedeute aber keineswegs, dass Genesene mit wenig neutralisierenden Antikörpern kein Immungedächtnis entwickelt hätten, betont Schnierle. „Es gibt ja auch die zelluläre Immunantwort“, verweist sie auf die T-Helferzellen, die infizierte Zellen erkennen, zytotoxische T-Zellen rekrutieren und eigene Gedächtniszellen bilden. Zudem benötigen B-Zellen die T-Helferzellen, damit sie spezifische Antikörper produzieren und überhaupt erst ein Gedächtnis für die humorale Immunantwort ausbilden können. Möglicherweise ist die zelluläre Immunantwort bei den mild Erkrankten einfach viel schneller und sehr gezielt, ohne dass die B-Zellen in hohem Maße eingebunden werden müssen.

Immunglobuline gegen eigene Proteine?

Doch bleiben wir zunächst bei den neutralisierenden IgG: Diese sind also gerade nach schweren Verläufen besonders hoch.

Produzieren B-Zellen infolge überschießender Immunantworten womöglich SARS-CoV-2-spezifische Antikörper, die auch körpereigene Gewebe angreifen? Eine im November in Cell erschienene Arbeit könnte man in dieser Richtung auslegen (183(4): 1058-69). Die Autoren berichten, dass sie über ein Screening 40 neutralisierende monoklonale Antikörper identifizieren konnten; sie stammten allesamt aus genesenen COVID-19-Patienten. Einer dieser Antikörper erwies sich als sehr effizient und schützte Hamster vor einer Infektion. Viele der anderen neutralisierenden Antikörper hingegen zeigten zusätzlich hohe Affinitäten zu säugerspezifischen Antigenen. Würde man sie therapeutisch einsetzen, so könnten sie also vielleicht auch körpereigene Zellen markieren und zum Abschuss freigeben.

Besorgniserregend lesen sich auch Ergebnisse einer chinesisch-US-amerikanischen Kooperation: Die Forschenden berichteten Anfang November über Autoantikörper in COVID-19-Patienten, die Thrombosen begünstigen sollen (Sci. Transl. Med.: eabd3876). Nach wie vor ist unklar, warum im Rahmen von COVID-19 immer wieder Gefäßschädigungen oder Schlaganfälle auftreten. Die Endothelien der Blutgefäße produzieren zwar das ACE2-Protein, das dem Virus als Rezeptor und Einfallstor dient, andererseits ist SARS-CoV-2 normalerweise nicht im Blut nachweisbar. Das Autorenteam hat Blut von 172 hospitalisierten Patienten untersucht und findet in etwa der Hälfte der Fälle Antikörper gegen körpereigene Phospholipide oder Phospholipid-bindende Proteine. Solche Autoantikörper kannte man zuvor vom Antiphospholipid-Syndrom. Die Folge: Eine erhöhte Neigung zur Blutgerinnung, was zu den Gefäßschäden schwerer COVID-19-Verläufe passt.

Ein überschießendes oder schlecht reguliertes Immunsystem als Treiber eines schweren Verlaufs: In dieses Bild fügt sich auch Dexamethason ein. Das entzündungshemmende Glucocorticoid hat sich in der Pandemie bewährt, um schwere COVID-19-Verläufe bei deren Beginn abzumildern.

Die zelluläre Immunantwort im Blick

Beim Immunsystem spielen so viele unterschiedliche Mechanismen zusammen, dass es zu kurz greift, sich allein die Antikörper anzuschauen. Methodisch erfordert es jedoch höheren Aufwand, die zelluläre Immunantwort unter die Lupe zu nehmen. Doch um SARS-CoV-2 zu verstehen, führt an den T-Zellen kein Weg vorbei. Auch Arne Sattler, Immunologe an der Berliner Charité in der Arbeitsgruppe von Katja Kotsch, stellt sich dieser Herausforderung. Als Erstautor hat Sattler im Sommer Ergebnisse zur T-Zellantwort in COVID-19-Patienten mitveröffentlicht (J. Clin. Invest.: 140965). Denn gerade zu Beginn der Infektion sind es ja die T-Helferzellen, von denen alles Weitere abhängt – falls nicht zuvor schon die angeborene Immunabwehr den Eindringling unschädlich macht, was insbesondere für einige symptomfreie Verläufe diskutiert wird. Die T-Helferzellen findet Sattler aber bei alten wie jungen COVID-19-Patienten; und aus dem Blut isoliert reagieren sie auch auf die Virus-typischen Proteine – getestet hatten Sattler et al. das Spike-Protein (S), das Membran-Glycoprotein (M) und das Nukleokapsid-Protein (N) als SARS-CoV-2-Antigene. Nur T-Helferzellen aus Patienten mit tödlichem Verlauf zeigten regelmäßig keine Reaktionen auf die Virusproteine.

„Offensichtlich ist es also schlecht, wenn man gar keine SARS-CoV-2-spezifischen T-Zellen hat“, stellt Sattler fest. Ansonsten aber gab es diese Virus-spezifischen T-Helferzellen sowohl in Patienten mit leichtem als auch mit schwerem Krankheitsverlauf. Aktivierte T-Helferzellen produzieren Signalmoleküle, mit denen sie sich selbst und andere Immunzellen zur Vermehrung anregen. Zum Beispiel den T-Zell-Wachstumsfaktor Interleukin-2. Vereinfacht zusammengefasst: Wer alt und krank ist, hat mehr dieser Virus-spezifischen T-Zellen. „Und die produzieren auch mehr Interleukin-2“, so Sattler. Das erinnert an die erhöhte humorale Antwort der schwer Erkrankten.

Autoantikörper mischen mit

Im Gegensatz dazu ist die Produktion von Interferon-Gamma durch die T-Helferzellen allerdings negativ korreliert mit Alter und Risikofaktoren. „Interferon-Gamma ist ein antiviraler Faktor“, erklärt Sattler. Und genau an diesem Botenstoff zur Virus-Bekämpfung fehlt es offenbar. Das könnte eine Erklärung dafür sein, warum zwar reichlich T-Helferzellen präsent sind und virale Strukturen erkennen, aber die Viren trotzdem nicht effektiv bekämpft werden.

Weil die T-Zellen daher so wichtig für die Abwehr sind, sollte man nicht allein auf die Antikörper im Blut schauen, wenn man über Immunität diskutiert, findet Sattler. Er blickt zurück in die Jahre 2002 und 2003, als das SARS-1-Virus ausgebrochen war. „Hierzu gibt es Daten, wonach spezifische T-Zellen damaliger Infizierter auch heute noch nachweisbar sind, fast zwanzig Jahre später.“ Er schlussfolgert: „Wahrscheinlich funktioniert das immunologische Gedächtnis für die T-Zellen besser als für die B-Zellen.“

Ebenfalls an der Berliner Charité geht Leif Erik Sander immunologischen Fragen zu COVID-19 nach. „Autoreaktivität spielt wohl eine Rolle“, ordnet er die zahlreichen Ergebnisse aus den Publikationen der vergangenen Monate ein. Gerade beim Long-COVID, jenen „Nachwehen einer COVID-19-Erkrankung“, wie es Sander nennt, könnten Autoantikörper mitmischen, die als Reaktion auf die Infektion freigesetzt werden.

Umgekehrt müsse man aber auch vorsichtig sein, nicht in jede Korrelation eine Kausalität hineinzudichten. Ein Beispiel dafür sind Autoantikörper gegen Interferone. Diese Antikörper hemmen die Virenabwehr und dürften so auch den Verlauf einer SARS-CoV-2-Infektion verschlimmern. „Hier weiß man nicht immer, ob das ein Phänomen infolge einer schweren COVID-19-Erkrankung ist, oder ob diese Antikörper nicht vorher schon vorhanden waren und den Patienten so für einen schweren Verlauf prädisponiert haben“, so Sander.

Letzteres legt eine internationale Studie nahe, die in vielen Patienten mit schweren Verläufen eine angeborene genetisch bedingte Autoimmunität gegen Interferone findet (Science 370(6515): eabd4585). Da hiervon mehr Männer als Frauen betroffen sind, könnte das auch eine der Erklärungen dafür sein, warum Männer im Mittel schwerer an COVID-19 erkranken.

Mögliche Kreuzimmunität

„Schweres COVID-19 ist ein Immun-Phänomen“, glaubt auch Sander. Allerdings spricht er nicht gern vom „Zytokinsturm“. „Das hält sich hartnäckig in Literatur und Presse, doch ich glaube, das stimmt so nicht.“ Denn die Spiegel proinflammatorischer Zytokine seien bei einer Sepsis um viele Größenordnungen höher als bei schwerem COVID-19. „Andere Entzündungsparameter wie das C-reaktive Protein sind aber stark erhöht“, fährt er fort. Somit gilt es also, die immunologischen Biomarker differenzierter zu betrachten und nicht voreilig mit anderen Immun-Überreaktionen über einen Kamm zu scheren.

Eine Besonderheit des neuen Coronavirus ist indes, dass das menschliche Immunsystem vor 2019 noch keinerlei Bekanntschaft mit dem Erreger machen konnte. „Gegen die vier endemischen Coronaviren haben wir alle von Geburt an eine gewisse Immunität, weil wir Antikörper über die Muttermilch und die Plazenta mitbekommen“, differenziert Sander hierzu. Kinder begegnen fortan immer wieder Erkältungsviren, während sie ein eigenes Immungedächtnis aufbauen.

Seit Ausbruch der Pandemie gibt es widersprüchliche Publikationen zur Frage, inwiefern solche Immunitäten gegen endemische Coronaviren ebenfalls vor SARS-CoV-2 schützen. Auch Sander ist zu diesen Fragen an Projekten unter Federführung der Charité beteiligt. Eine Publikation von Julian Braun et al. ist letzten Monat in Nature erschienen (587(7833): 270-4). Darin beschreiben die Autoren SARS-CoV-2-reaktive T-Zellen auch aus Spender-Seren gesunder Probanden, bei denen eine SARS-CoV-2-Infektion ausgeschlossen worden war. „Unsere Arbeit war im Prinzip die erste, die das gezeigt hat“, blickt Sander auf den Beginn der Pandemie zurück. Denn bereits im Frühjahr waren die Ergebnisse in einem Preprint-Manuskript vorgestellt worden. „Die Begutachtung hat dann einfach extrem lange gedauert“, erklärt Sander die späte reguläre Veröffentlichung.

Verrauschte T-Zellantwort

„Es verdichten sich Indizien, dass eine vorangegangene Infektion mit endemischen Coronaviren einen gewissen Schutz vor schweren Verläufen bieten könnte“, ordnet Sander die Befunde ein. Kreuzreaktivitäten könne man sogar ganz bestimmten Epitopen der Virusproteine zuordnen. Gleichzeitig warnt Sander vor einer Überinterpretation der Ergebnisse. „Es wurde ja gelegentlich vermutet, dass dadurch bald eine Herdenimmunität erreicht sei, aber das ist sicher nicht der Fall.“ Befürchtungen, dass Kreuzreaktivitäten oder Zweitinfektionen im Gegenteil sogar zu schlimmeren Verläufen führen könnten, teilt Sander hingegen nicht. Solche sogenannten Antikörper-abhängigen Verstärkungen der Virus-Replikation sind zum Beispiel zu Dengue beschrieben. „Aus meiner Sicht gibt es im Zusammenhang mit SARS-CoV-2 aber keine stichhaltigen Hinweise aus der Literatur“, beruhigt Sander. Auch in Tiermodellen zum neuen Coronavirus habe man das bislang nicht beobachtet.

Plausibel findet Sander aber die Vorstellung, dass ein gealtertes Immunsystem weniger adäquat auf einen neuen Erreger reagiert. „Es scheint mit zunehmendem Alter mehr niedrig-affine kreuzreaktive Klone zu geben“, geht Sander auf die hohe Anzahl von T-Helferzellen ein, die man auch bei schweren Verläufen findet. Während bei jungen Menschen noch viele frisch aus dem Thymus ausgewanderte T-Zellen zirkulieren, greifen gealterte Immunsysteme vor allem auf ältere T-Zellen zurück; die Antwort ist dadurch weniger scharf und verrauschter.

Einen Blick auf langfristige Spuren, die SARS-CoV-2 im Immunsystem hinterlässt, wirft auch Winfried Pickl vom Institut für Immunologie der Medizinischen Universität Wien. Er und weitere Wiener Forschende haben ihre Resultate im Oktober vorab online veröffentlicht (Allergy, doi: 10.1111/all.14647). 109 Probanden hatten die Wissenschaftler zu ihren Symptomen befragt und deren Blut auf immunologische Marker untersucht. Alle 109 Studienteilnehmer hatten milde Krankheitsverläufe – womit gemeint ist, dass niemand intensivpflichtig wurde und nur acht von ihnen kurzzeitig ins Krankenhaus aufgenommen wurden.

Warum sind da immer noch Antigene?

Trotzdem zeigten die Probanden im Vergleich zu einer Kontrollgruppe auch zehn Wochen nach der Erkrankung weiterhin immunologische Veränderungen. So war die Anzahl der neutrophilen Granulozyten verringert. „Das sind ja unsere Bakterienfresser im Blut und Gewebe“, erklärt Pickl den Befund. Dafür sind die T-Helferzellen nach wie vor in erhöhter Anzahl unterwegs. „Interessant ist, dass auch die zytotoxischen Zellen noch klare Aktivierungszeichen zeigen“, ergänzt Pickl. Doch wogegen kämpfen diese Leukozyten? Dass noch aktives Virus im Körper vorhanden ist, hält der Immunologe für unwahrscheinlich, denn PCR-Tests sind nach dieser Zeit schon längst wieder negativ. „Die zytotoxischen T-Zellen brauchen aber Antigen-Präsentation, damit sie aktiv sind“, und so fragt sich Pickl: „Wie lange verweilt ein Fremd-Antigen im Körper?“ Möglicherweise verbleiben inaktive Virusbestandteile noch wochenlang in lymphatischen Geweben und halten die Leukozyten auf Trab.

„Was ebenfalls erstaunlich und gleichzeitig beruhigend ist“, fährt Pickl fort, „ist, dass nach dieser Zeit noch ein relativ großes Gedächtnis vorhanden ist – sowohl von T-Helferzellen als auch den B-Zellen“. Zwar habe sein Team das noch nicht Antigen-spezifisch abgeklärt, sondern stützt sich dazu auf eine rein phänotypische Charakterisierung – doch man sei jetzt dabei, sich diese Immunität genauer anzuschauen.

Sieben Schubladen für COVID-19

Über die Auswertung von Fragebögen unterschieden Pickl und Co. ihre Probanden außerdem nach klinischen Symptomen. „Wir wollten eine Ordnung reinbringen und haben uns gefragt: Welche Symptome gehen mit welchen anderen Symptomen immer gemeinsam einher.“ So kristallisierten sich sieben unterschiedliche Gruppen heraus. Etwa die grippalen Symptome mit Fieber, Schnupfen oder Schüttelfrost. Oder ein Cluster mit Magen-Darm-Beschwerden. Und jene mit einem Verlust des Geruchs- und Geschmackssinns. „Uns hat überrascht, dass es da relativ wenig Überlappungen gab“, resümiert Pickl. Allerdings sind in der Studie schwere Verläufe unberücksichtigt. Bleibt also die Frage, ob es mit anderen Kohorten dann doch mehr Überschneidungen dieser „Schubladen“ gäbe. Dennoch mag solch eine Bestandsaufnahme und eine Einteilung über eine Auswertung nach statistischen Kriterien helfen, die bislang doch sehr diffus und vielfältig erscheinenden Ausprägungen von COVID-19 besser zu überblicken.

Um zu verstehen, warum einige Menschen schwer erkranken und andere nicht, hält Pickl die Unterscheidung nach dem Alter für wenig zielführend. „Mich interessiert eher, wie sich junge oder mittelalte Menschen, die schwer erkranken, von einer Kontrollgruppe gleichen Alters unterscheiden, die nur leicht erkrankt ist.“ Nur so lassen sich schließlich andere Risiko-Variablen wie altersbedingte Begleiterkrankungen klarer ausklammern. „Dort liegt das eigentliche immunologische Geheimnis“, ist Pickl sicher.

Ein Henne-Ei-Problem

Auch wenn die Ergebnisse verschiedener Studien in unterschiedliche Richtungen zeigen oder sich gar zu widersprechen scheinen, so kristallisiert sich doch heraus, dass COVID-19 zwar viral ausgelöst wird, im weiteren Verlauf aber zu einer immunologischen Erkrankung wird. Doch ist es die Infektion selbst, die bei einigen Menschen das Immunsystem verändert? Oder gibt es umgekehrt immunologische Eigenschaften, die jemanden mehr oder weniger empfänglich für einen schweren COVID-19-Verlauf machen? Dieses Henne-Ei-Problem zu lösen, könnte auch beim Umgang mit der Pandemie helfen. Vor allem, wenn man geeignete Biomarker hätte, um früh vorauszusagen, wer wahrscheinlich schwer erkrankt und wem man frühzeitig welche immunmodulierenden Medikamente verabreichen sollte. Sicher wird sich manch ein Puzzleteil, das derzeit so gar nicht passen will, am Ende doch in ein entsprechendes Gesamtbild einfügen.

Letzte Änderungen: 08.12.2020