Durchstarten in der Life-Science-Industrie (1)

Absolventen haben es schwer

Morna Gruber, Laborjournal 1-2/2022

(07.02.2022) Die Industrie hat viele attraktive Jobs für Naturwissenschaftler im Repertoire – gerade entlang der Wertschöpfungskette der Medikamentenentwicklung. Ein Überblick, welche das sind, samt Tipps und Tricks, wie der Karriereeinstieg besser gelingt.

Bei der Suche nach dem ersten Job in der Industrie hört man ständig: „Ihnen fehlt leider die Industrie-Erfahrung und die betriebswirtschaftliche Denkweise.“ Nach den ersten Absagen dieser Art drängt sich einem sehr schnell und voller Verzweiflung die Frage auf: „Wo soll ich denn bitte die Berufserfahrung und die betriebswirtschaftliche Denkweise herbekommen, wenn mir niemand die Chance zum Einstieg gibt?“

Quo vadis?

Mit dieser Kolumne wollen wir Abhilfe schaffen. Wir wollen Ihnen mit handfestem Wissen aus der Industrie sowie mit Tipps und Tricks rund um den Bewerbungsprozess zur Seite stehen. Damit Sie den Übergang von der akademischen Laufbahn hin zu Ihrer persönlichen Erfolgsstory in der Industrie mit links und vor allem sorgenfrei meistern können. Wir werden uns nach und nach eine Vielzahl von Positionen und Laufbahnmöglichkeiten zum Beispiel in der Pharma-, Biotech-, Lebensmittel-, Agrar-, Kosmetik- oder Chemie-Industrie anschauen. Auch um Fragen wie Gehalt, Work-Life-Balance, Elternzeit, Konkurrenzdruck, Aufstiegschancen und Sinnhaftigkeit der Arbeit wird es gehen. All das garniert mit Geschichten aus dem echten Leben in der Life-Science-Industrie, damit Sie sich das deutlich vorstellen können.

Wer ist denn eigentlich „wir“?

Wir, das sind das Team des Laborjournals, das den redaktionellen Rahmen bietet, und ich als Autorin. Mein Name ist Morna Gruber, ich bin promovierte Biologin und Geschäftsführerin eines Life-Science-Unternehmens, 45 Jahre alt und arbeite seit elf Jahren in der Industrie. Irgendwie habe ich „nebenbei“ auch noch meine beiden Söhne (23 und 21 Jahre) auf ihrem Weg durch Kindheit und Jugend bis ins Erwachsenenalter begleitet.

Wenn ich an meine Zeit an der Uni zurückdenke, drängt sich mir oft der Gedanke auf: Wenn ich vor zwölf Jahren gewusst hätte, was ich heute weiß, wäre so manches einfacher und vor allem sorgenfreier gewesen.

Kleiner Rückblick ins Jahr 2011: Nach anderthalb Jahren als Postdoktorandin musste ich mir eingestehen, dass das mit einer Professur nichts werden würde. Eigentlich hätte ich es mir bei meiner mickrigen Anzahl an Papern schon viel früher eingestehen müssen, nun holte die Realität mich ein, und die Frage überkam mich: Quo vadis?

Meine Gedanken kreisten im Wesentlichen um zwei Positionen:

- Laborleiterin in der Industrie, schließlich leitete ich als Postdoktorandin seit über einem Jahr eine Arbeitsgruppe bestehend aus einem Doktoranden, einer Masterandin und einer TA – wobei ich mir insgeheim die Frage stellte, ob die TA nicht eher mich leitete.

- Und „natürlich“ Projektmanagerin, denn schließlich hatte ich doch meine Doktorarbeit ganz allein gemanagt und als Postdoktorandin mich auch um eine Menge anderer Projekte gekümmert. Wenn ich ehrlich war, konnte ich mir damals allerdings unter Projekten in der Industrie noch gar nicht so viel vorstellen.

Genau wusste ich also nicht, wo die Reise hingehen könnte. Und leider kannte ich mich auch kaum mit der Entwicklung von Medikamenten aus. Der Begriff „Wertschöpfungskette“ war mir vollkommen fremd – was sehr schade war, denn entlang dieser Kette warten für uns Naturwissenschaftler viele attraktive, sinnhafte und gut bezahlte Jobs.

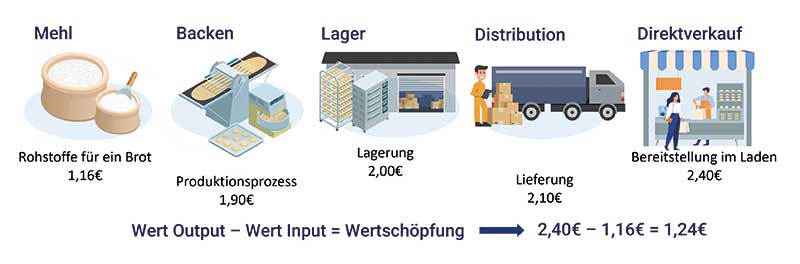

Der Begriff Wertschöpfungskette stammt aus der Betriebswirtschaftslehre – praktisch, denn wir wollen hier ja auch an unserer betriebswirtschaftlichen Denkweise arbeiten, die sich die Unternehmen von den Absolventen wünschen. Für die Entwicklung und Herstellung eines Produktes sind viele unterschiedliche Arbeitsschritte notwendig. Unter Wertschöpfung verstehen Betriebswirte die Transformation von vorhandenen Gütern in Güter mit höherem monetären Wert. Die Wertschöpfungskette ist ein Konzept des US-amerikanischen Ökonomen Michael Porter und stellt die Aktivitäten eines Unternehmens bei der Leistungserstellung von Produkten modular dar. Durch die Darstellung der einzelnen Schritte im Rahmen der Wertschöpfungskette ist es möglich, die einzelnen Module zu analysieren und nach Optimierungspotenzialen zu suchen. Dies stellt sicher, dass Unternehmen profitabel bleiben und ihnen keine Insolvenz droht.

Klingt hochtrabend. Nicht aber, wenn man sich folgendes Alltagsbeispiel anschaut:

Ein Bäcker kauft Mehl für 1,16 Euro ein und verkauft das fertige Brot für 2,40 Euro. Durch den Transformationsprozess vom Mehl zum Brot wurde also eine Wertschöpfung von 1,24 Euro erreicht. Mit jedem Bearbeitungsschritt (Backen, Lagern, Liefern, Verkaufen) wird Geld beziehungsweise Arbeit in das Produkt gesteckt, wodurch es sukzessive eine Wertsteigerung erfährt. Achtung: Die 1,24 Euro sind aber nicht der Gewinn für den Bäcker. Der Wert des Gewinns ist deutlich geringer, denn der Bäcker hatte ja eine Menge Kosten im Rahmen des Transformationsprozesses. Gewinn und Wertschöpfung sind also nicht dasselbe.

Vom Bäcker kommen wir nun zurück zur Medikamentenentwicklung. Die Entwicklung eines Medikaments ist ein langer Prozess mit vielen Teilschritten, die man natürlich bis ins kleinste Detail zergliedern könnte. Bei einem zu detaillierten Blick verliert man aber gerne die Übersicht über das Große und Ganze. Deshalb schauen wir uns für heute erst einmal nur eine Zusammenfassung der Wertschöpfungskette in der Medikamentenentwicklung an, wie sie in der Abbildung (siehe unten) in sechs Teilschritten illustriert ist: Sie besteht aus Forschung, Entwicklung und Präklinik; Klinische Studien; Regulatory Affairs; GMP-Produktion und Qualitätsmanagement; Medical Affairs, Marketing und Vertrieb sowie Pharmakovigilanz. All diese Stationen innerhalb der Medikamentenentwicklung halten die unterschiedlichsten Aufgaben für Naturwissenschaftler bereit. Wie diese aussehen, schauen wir uns zu einem späteren Zeitpunkt genauer an. Mein erster Job in der Industrie führte mich in die Abteilung Forschung, Entwicklung und präklinische Studien. Und weil ich schon während meiner Zeit an der Uni die richtigen Stellschrauben gedreht hatte, war der Einstieg gar nicht mal so schwer.

Wie ich meinen ersten Job fand

Während meiner Postdoktoranden-Zeit hatte ich nach und nach immer mehr zusätzliche Aufgaben am Institut übernommen. Darunter war auch eine Aufgabe, dank der ich meinen ersten Job in der Industrie bekam:

Am Institut forschten wir an Mäusen. Da das Tierhaus der Uni nicht genügend Kapazitäten hatte, wurden unsere Nager bei einem externen Unternehmen gehalten und gezüchtet, das sich unter anderem auf Auftragstierhaltung spezialisiert hatte. Ich wurde die Ansprechpartnerin für den für uns zuständigen Projektmanager. Per E-Mail und in Telefonaten besprachen wir, welche Tiere verkreuzt werden mussten und welche Tiere wir für die Versuche der nächsten Woche geliefert bekommen sollten. Auch Preisverhandlungen führte ich mit ihm. Über die Zeit kamen wir automatisch immer mehr ins Gespräch, und so erfuhr ich, dass das Unternehmen eine Projektleiterin für In-vivo-Versuche suchte. Ich bewarb mich, und da sie mich durch die Zusammenarbeit schon kannten, luden sie mich direkt zum Vorstellungsgespräch ein und stellten mich auch ziemlich schnell ein.

Ich hatte das in keinster Weise intendiert, als ich die Aufgabe am Institut übernommen hatte, mein Gedanke war eher: „Irgendwer muss sich darum kümmern.“ Aber genau diese Aufgabe führte schließlich dazu, dass ich nur eine einzige Bewerbung schreiben musste, um den Einstieg in die Industrie zu meistern.

Take-Home-Message

Folglich kann man sich die Transition von der Uni in die Industrie erleichtern, indem man schon während der Uni-Zeit den Kontakt zur Industrie sucht – zum Beispiel über Werksstudierendenjobs oder indem man die Bachelor- und/oder Masterarbeit in Kooperation mit einem Unternehmen schreibt. Schlau ist es auch, während seiner Zeit als Doktorand oder Postdoktorandin ganz gezielt Aufgaben am Institut zu übernehmen, die einem den Kontakt zu Unternehmen ermöglichen.

Was schließlich genau meine Tätigkeiten als Projektleiterin in der Forschung, Entwicklung und Präklinik in der Industrie waren und welche riesengroße Peinlichkeit mir beim Vorstellungsgespräch passiert ist, erzähle ich das nächste Mal.