Überdenken

Innovation als treibende Kraft

Von Siegfried Bialojan, Mannheim

(12.07.2017) Die lange Zeit darbende Biotech-Branche in Deutschland hätte allen Grund, optimistisch zu sein – die technologischen, kapitalistischen und politischen Weichen sind gestellt. Doch die noch immer zu geringe Risikobereitschaft behindert den weiteren Aufschwung.

Innovation ist in aller Munde und gerade in Gesundheit, Medizin und Biotech kommt der Umsetzung innovativer Ideen aus der Wissenschaft in Lösungen für Patienten besondere Bedeutung zu. Dies geschieht vor allem in Form...

- neuer Therapieansätze basierend auf vertieftem Wissen über Krankheiten und deren molekularen Hintergründen,

- neuer Technologien mit dem Potenzial zur Analyse der molekularen Ursachen bei individuellen Patienten, sowie

- holistischer Lösungsansätze in einer Kombination verschiedener technischer Möglichkeiten.

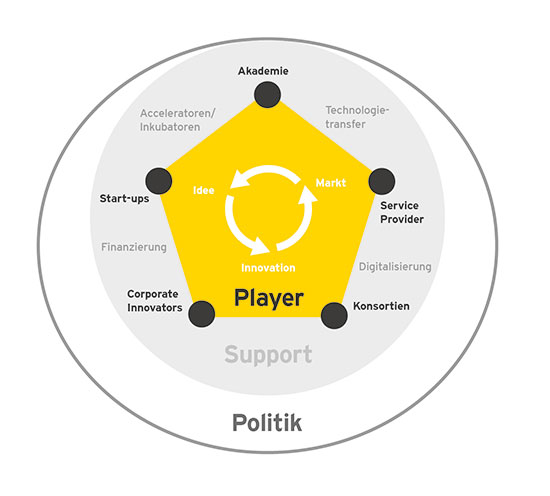

Innovation wird aktuell gerade im Gesundheitsbereich weiterhin durch zwei besondere, starke Kräfte angetrieben:

- Am „Front End“ entsteht ein „Push“-Effekt; Forschungseinrichtungen müssen in Zeiten rückläufiger Projektförderung selbst mehr für eine ausreichende Finanzierung sorgen und gehen dazu aktiver die kommerzielle Schiene an. Das heißt, sie erwägen sehr viel stärker die Auslizensierung von Rechten an Produktideen, Technologien, Prozessinnovationen, oder denken an die Ausgründung von Start-ups zu deren weiteren kommerziellen Entwicklung.

- Auf Seiten der großen Marktteilnehmer am anderen Ende des Innovationsprozesses wirkt ein ebenso starker „Pull“-Effekt, weil sie dem enormen Wachstums- und Innovationsdruck allein durch interne Kapazitäten und Kompetenzen nicht gewachsen sind und diesem nur unter Einbeziehung von externen Partnern begegnen können.

Die Biotechnologie und vor allem Biotech-Start-ups spielen hierbei eine wichtige Rolle als „Translator“ zwischen diesen Kräften. Für Forschungseinrichtungen bilden die Ausgründungen von Start-ups einerseits Chancen, direkt am innovativen Wertschöpfungsprozess teilzunehmen und daraus auch wirtschaftliche Vorteile zu ziehen. Start-ups zeichnen sich in diesem Zusammenhang auch durch ihre mentale Nähe zur Forschung, durch hohe Kreativität und schnelle Umsetzungsgeschwindigkeit aus.

Dieselben Eigenschaften machen sie aber gerade auch für die großen Partner attraktiv. Hinzu kommt das Denken „über den Tellerrand hinaus“, wobei Problemlösungen eben nicht nur im engeren Kompetenzumfeld der etablierten Player entstehen, sondern besonders durch Einbringen von unterschiedlichsten Ideen. Innovation wird so auch aus der interdisziplinären Zusammenarbeit sehr fruchtbar gespeist.

Trotz der zunehmenden Realisierung der Bedeutung von Innovationen für die wirtschaftliche Entwicklung am Standort Deutschland und der positiven Anerkennung von Start-ups müssen hierzulande einige unabdingbare Voraussetzungen für den Erfolg des Innovationsprozesses erst noch stärker verinnerlicht werden.

Innovation als Prozess von der „Idee zum Markt“ erfordert auch die Berücksichtigung und Lösung einer vermeintlich trivialen Gleichung: Neue Ideen generell und deren kommerzielle Entwicklung bergen Risiken, weil der tatsächliche Erfolg am Markt nicht einfach vorhersagbar ist. Hiervon ist gerade die Biotech-Branche und insbesondere die Medikamentenentwicklung betroffen, wo die Risiken bekanntermaßen hoch sind und mit großen Kosten sowie langen Entwicklungszeiten einhergehen. In der Konsequenz lässt sich diese Gleichung deshalb nur lösen, wenn zur Finanzierung von Innovationen vor allem Eigenkapital in ausreichender Menge und mit entsprechenden Zeithorizonten zur Verfügung steht.

Und genau hier stellt sich am Standort Deutschland eher eine „Kulturfrage“, die zunächst primär in einer gesellschaftlichen Diskussion zu klären wäre.

Wir sind hierzulande eher Risiko-avers und propagieren eine Fremdkapitalkultur, die überdies explizit staatlich gefördert wird, während Eigenkapital kaum eine Rolle spielt – weder im privaten Bereich, noch institutionell, und schon gar nicht in den politischen Strategien für eine wenigstens gleichbedeutende Inzentivierung von Eigenkapital. Dazu kommt, dass durch eine sehr tiefgreifende Förderkultur zwar immer wieder Projekte angestoßen werden, deren kommerzielle Weiterentwicklung – und nur daraus entstehen am Ende die wahren Innovationen – aber nicht entsprechend durch unternehmerische Anreize gefördert werden.

Im Gegensatz zu Deutschland sind in anderen Ländern – Beispiele wie die USA und Israel stellen hier die Vorbilder – diese Faktoren explizit gesellschaftlich fest verankert; es gibt dort eine ausgeprägte Risikobereitschaft und damit einhergehend auch eine Eigenkapitalkultur, eng verbunden mit einer entsprechenden Unternehmerkultur. Nicht von ungefähr kommt es also, dass in diesen Ländern Innovation sehr gut funktioniert.

Erfolgreiche Innovation kann also nur gelingen, wenn man die politischen Rahmenbedingungen schafft und die in der oben angesprochenen Gleichung dargelegten Innovationsvoraussetzungen kulturell in der Gesellschaft verankert.

Immerhin – und darauf zielt der aktuelle Ernst&Young-Biotech-Report explizit ab – gibt es Licht am Ende des Tunnels. Mit „Spot on Innovation“ beleuchtet der Ernst&Young-Biotech-Report 2017 herausragende „Best Practice“-Beispiele im komplexen „Innovations-Ökosystem“ von der „Idee zum Markt“. Hier geht es vor allem um Initiativen von individuellen Biotech-Unternehmen, Investoren, Dienstleistern und nicht zuletzt aus der Politik, die beispielgebend sind und bewusst zur Nachahmung empfohlen werden.

Neue Ansatzpunkte werden zum Beispiel im Technologie-Transfer sichtbar. Die vielbeklagte, rein administrative Wahrnehmung dieser wichtigen Funktion am Beginn des Innovationsprozesses weicht zusehends der Erkenntnis, dass erfolgreicher Technologie-Transfer nur als unternehmerische Aufgabe im Sinne einer effektiven Projektentwicklung mit einem entsprechend ausgerichteten Kompetenzprofil funktionieren kann. Aushängeschilder wie die Ascenion GmbH, die sich für viele Helmholtz- und Leibniz-Institute um den Technologie-Transfer kümmert, verkörpern diesen Ansatz bereits.

Besonderes Augenmerk in der Translation innovativer Ideen genießen, wie bereits erwähnt, aktuell Start-ups. Im Umfeld Biotech entstehen diese nach wie vor überwiegend aus akademischen Ausgründungen (Beispiele hierfür wären die 2014 an der Uni Bonn gegründete Rigontec GmbH oder die 2016 in Martinsried entstandene iOmx Therapeutics AG). Ein neuer Trend ist die Abspaltung von Start-ups aus etablierten (meist börsennotierten) Biotech-Firmen (gerne als „Spin-offs“ tituliert), die vor allem die frühen Forschungs- und Entwicklungs(F&E)-Projekte weiterführen, während die Muttergesellschaften sich auf die marktnahen Produkte konzentrieren (zum Beispiel die 2016 aus der Martinsrieder Biotechfirma 4SC heraus gegründete Immunic AG, oder die Aptarion Biotech AG, entstanden ebenfalls 2016 aus der Berliner Mutterfirma Noxxon).

Schließlich gelang der ebenfalls börsennotierten Medigene AG ein kompletter Neustart als „Public Start-up“, der sehr schnell in die klinische Entwicklung mit innovativen Ansätzen zur Immuntherapie für Krebspatienten mündete.

Der Fokus auf Start-ups und deren möglichst erfolgreiche Weiterentwicklung ändert auch die Perspektive für viele der etablierten Technologieparks, die sich zu Inkubatoren beziehungsweise Acceleratoren wandeln – mit neuem Schwerpunkt auf der „Geschäftsentwicklung“. Beispiele wie der in Bonn und Dresden ansässige Life Science Inkubator (LSI) gehen hier voran; eine weitere interessante Initiative ist GALS – der German Accelerator Life Sciences – in Boston/Cambridge. Dies ist eine Initiative des Bundeswirtschaftsministeriums mit dem Ziel, ausgewählten Start-ups im Umfeld Boston/Cambridge Zugang zu entsprechenden Netzwerken (Investoren, strategischen Partnern, Markteintrittswegen) zu bieten und weiterhin auch mit spezifischem „Mentoring“ von den erfolgreichen Ansätzen in den USA zu profitieren.

Erfreulicherweise nehmen nun auch einige Unternehmen aus dem Biotech-Sektor das Innovationsgeschehen direkt in ihre Agenda auf. Herausragend als „Corporate Innovator“ setzt die Hamburger Evotec AG auf eine ganze Reihe von Translationsaktivitäten:

- Beschleunigung der Übersetzung von Forschungsideen in testbare „Drug Candidates“ durch Bereitstellung der Screening Plattform;

- Gründung von Spin-offs, beispielsweise 2016 die auf Autoimmunerkrankungen spezialisierte Topas Therapeutics GmbH;

- Finanzierung / Beteiligung an Start-ups zusammen mit Forschungseinrichtungen oder anderen Investoren.

Auch Morphosys, das zweite führende Biotechunternehmen in Deutschland, hat inzwischen einen Innovations-Fonds aufgelegt, aus dem interessante Start-ups finanziert werden können.

Einen ebenso wichtigen Beitrag zum erfolgreichen Innovationsgeschehen leisten neue Finanzierungsinitiativen. Im direkten Zusammenhang mit dem oben angesprochenen Finanzierungsdilemma, das vor allem mit dem unterentwickelten Verständnis für Eigenkapital einhergeht, stehen zwei Initiativen, die die geforderte stärkere „Mobilisierung von Privatkapital“ neu befeuern können.

Einerseits wurden erstmals Finanzierungen von Biotechunternehmen über „Crowdfunding“ durchgeführt, das heißt Plattformen, die von Kleinanlegern Kapital einsammeln und entsprechend gezielt in Biotechfirmen investieren (zum Beispiel investiert Medifundo in die Dormagener Bioecho Life Sciences GmbH sowie Seedmatch in die Hannoveraner Rodos Biotarget GmbH).

Auf der anderen Seite wurde eine bisher vermeintlich unüberwindbare Hürde genommen, indem erstmals eine gesetzliche Krankenkasse in einen Wagniskapital-Fonds (Earlybird) investierte und damit eine ebenfalls äußerst relevante Quelle von Privatkapital „mobilisiert“ wurde. Um diese eigentlich illegale Aktion (Verbot des Risikoinvestments institutioneller Investoren) zu umgehen, wurde eine Lösung über Ausfallbürgschaften gestaltet, die einerseits durch das Bundeswirtschaftsministerium (50 Prozent) aber andererseits durch die Investmentpartner der Wagniskapital-Gesellschaft selbst (50 Prozent) gewährleistet wurden.

Schließlich gab es zuletzt (endlich) auch Bewegung an der politischen Front, die Anlass zu Hoffnung gibt. Nachdem zunächst Änderungen zum „Verlustvortrag“ eingeführt worden waren, von denen innovative Biotechunternehmen insbesondere profitieren, kam es im Herbst 2016 zum ersten Mal zu einem „Innovationsdialog“ mit Themenschwerpunkt „Biotechnologie“. Unter anderem wurden dort die Bedeutung der Biotechnologie für die Entwicklung der zukünftigen Schlüssel-industrien diskutiert, aber auch das Thema der Eigenkapitalausstattung für innovative Sektoren wie der Biotechnologie. Eine aktuelle Äußerung aus dem Kanzleramt im Nachgang zu diesem Event, die nach der IT Agenda der Bundesregierung nun auch eine entsprechende „Biotechnologie-Agenda“ einfordert, ließ aufhorchen und nährt neue Hoffnung.

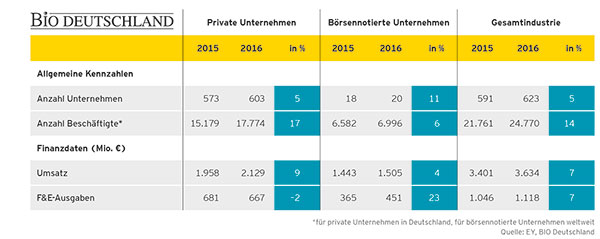

Nach dieser durchaus hoffnungsvollen Darstellung von positiven „Best Practice“-Entwicklungen ist es besonders erfreulich, dass erstmals seit Jahren auch die wirtschaftlichen Kennzahlen für den Biotechsektor ein positives Bild zeichnen und damit die gezeigten Entwicklungen auch über die statistischen Erhebungen in der Breite verifizieren.

Sehr erfreulich und möglicherweise bereits erstmals ein Signal der positiven Besetzung der „Start-ups“ ist die erstmals seit Jahren deutliche (plus 30) Zunahme der Unternehmenszahl.

Noch stärker drückt sich ein neuer Optimismus im Sektor durch die zweistellig prozentuale Zunahme der Mitarbeiterzahlen aus, und auch die positiven Umsatzsteigerungen untermauern den Optimismus.

Die bei weitem positivste Entwicklung zeichnet sich aber beim langjährigen „Sorgenkind“ des Sektors, der Kapitalausstattung, ab.

Wenngleich das Gesamtvolumen der Finanzierung leicht gegenüber dem Vorjahr zurückging (minus sieben Prozent), so können vor allem für die Finanzierung von privaten Firmen signifikante Verbesserungen in mehrerer Hinsicht festgehalten werden:

- Zwar ging das Wagniskapital-Volumen leicht zurück (minus zehn Prozent), das Niveau (213 Mio. Euro) blieb im zweiten Jahr in Folge über 200 Mio. Euro;

- Wagniskapital profitiert nachhaltig vom IPO-Boom der Vorjahre durch ein um 40 Prozent höheres VC-Niveau;

- Die Spitze der Top-Ten- Finanzierungen ist deutlich breiter mit neun der zehn größten Runden über 10 Mio. Euro (bisher meist nur Einzelereignisse wie 2015 Curevac mit 167 Mio. Euro);

- Der Anteil der Beteiligungen durch die großen Family-Offices (wie Hopp und Strüngmann) nimmt deutlich ab: Das Verhältnis Family-Office zu klassischem VC kehrt sich von 81:19 um zu 26:74;

- Gleichzeitig nimmt die Zahl der klassischen VC-Konsortien wieder deutlich zu;

- Neben den klassischen Wagniskapital-Gesellschaften aus Deutschland beteiligen sich vermehrt wieder ausländische Wagniskapital-Investoren (beispielsweise MPM, Sofinnova, Forbion und Rothschild) wie auch strategische Investoren aus der Pharmaindustrie (zum Beispiel GSK, BI und Novartis).

Der auffälligste Impuls ist die vermehrte Berücksichtigung von sehr jungen Start-ups bei den Top-Finanzierungsrunden, das heißt, Innovation spielt hier eine eminente Rolle. Fünf der Top-Ten-Runden sind Erstfinanzierungen.

Mit 40 Mio. Euro wurde iOmx (eine Ausgründung aus dem Deutschen Krebsforschungszentrum, DKFZ, in Heidelberg) üppig ausgestattet. Dieses „Best Practice“-Beispiel für ein aufsehenerregendes Start-up dient gleich auch als Modell für ein weiteres innovatives Modell, verkörpert durch den Investor MPM. MPM wendet zum ersten Mal sein in Boston erfolgreiches Modell des „Company Building“ in Deutschland an:

- Proaktives Identifizieren einer innovativen Idee am DKFZ durch die besondere Expertise im MPM-Team (Checkpoint-Inhibitoren für Krebstherapie);

- Gemeinsames Erarbeiten eines fundierten Geschäftsplans;

- Rekrutieren des geeigneten Management-Teams (unter Einbeziehung von MPM-Partnern ins operative Management);

- Ansiedlung in München in der Nähe des Investors;

- Signifikante Finanzierungsrunde zur Beschleunigung der F&E-Aktivitäten.

Es bleibt zu hoffen, dass dieses Modell weiter Schule macht. An wissenschaftlich-technologischem Potenzial aus dem akademischen Umfeld dürfte es nicht mangeln.

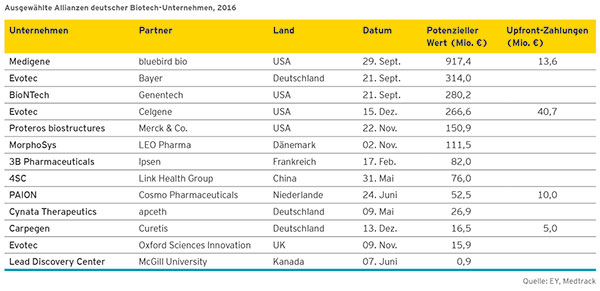

Schließlich kommt die Innovationskraft des Biotechsektors insgesamt auch in Form von Partnerschaften mit Pharmaunternehmen klar zum Ausdruck. Allianzen und M&A-Transaktionen haben in den letzten Jahren deutlichen Aufschwung verzeichnet (sowohl bezüglich Anzahl als auch in puncto Volumen).

Deutsche Biotechunternehmen tragen in mehrfacher Hinsicht Bedeutsames bei derartigen Unternehmens-Kooperationen bei:

- Bei Allianzen mit großem Vertragswert agiert man durchaus in der globalen Top-Liga – zum Beispiel Medigene mit Bluebird Bio (potenzieller Wert: über 900 Mio. Euro);

- Es existieren Allianzen in attraktiven Arbeitsgebieten (zum Beispiel Immun-Onkologie: Medigene/Bluebird Bio; Biontech/Genentech);

- Diverse Allianzen bewegen sich auf Augenhöhe mit einem Pharma-Partner (etwa im Falle von Biontech/Genentech, wo man die Kosten teilt und auch sonst als gleichberechtigte Partner agiert);

- Allianzen fungieren als Innovationstreiber (zum Beispiel bei Evotec/Celgene: iPS-Stammzellplattform; Evotec/Oxford University: Ausgründung von Start-ups mit innovativen Ansätzen).

Abschließend lässt sich sagen, dass die exemplarisch erwähnten und viele weitere individuelle Best-Practice-Beispiele für innovative Initiativen sowie die positiven Kennzahlen und Statistiken zu Finanzierung und Partnerschaften in eine positve Richtung zeigen. Sie geben begründeten Anlass zur Hoffnung, dass das unumstritten vorhandene Potenzial in Deutschland künftig noch besser genutzt wird, und dass gerade der Biotech-Sektor in den kommenden Jahren eine neue Aufmerksamkeit erfährt.

Dennoch ist der Appell an Politik und Gesellschaft nach wie vor essenziell, die ermutigenden Signale durch die richtigen politischen Rahmenbedingungen für die bessere Mobilisierung von Privatkapital zu unterstützen, wie auch den Diskurs um einen gesellschaftlichen Konsens für eine echte Innovationskultur (Stichwort „Risikobereitschaft, Unternehmertum, Aktienkultur et cetera) anzuregen.

Zum Autor

Der promovierte Naturwissenschaftler

Siegfried Bialojan arbeitete 14 Jahre lang in der pharmazeutischen Industrie und ist seit 2001 bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young im Bereich Life Sciences tätig. Dort ist er als Leiter des E&Y Life-Science-Centers Mannheim unter anderem verantwortlich für den jährlich publizierten Deutschen Biotechnologie-Report..

Letzte Änderungen: 12.07.2017