Buchbesprechung

Sigrid März

|

Kerstin Uvnäs Mobergr:

Oxytocin, das Hormon der Nähe.

Gebundene Ausgabe: 273 Seiten

Verlag: Springer Spektrum (25. Januar 2016)

Sprache: Deutsch

ISBN-10: 3662473585

ISBN-13: 978-3662473580

Preis: 24,99 Euro (Gebundene Ausgabe), 19,99 (Kindle Edition)

|

Umstrittenes Kuschelmolekül

Endlich ein Buch, das umfassend über das „Orgasmus- und Kuschelhormon“ Oxytocin aufklärt. Wirklich?

Schwächelt der Oxytocin-Haushalt, kann das verheerende Folgen haben: Körperkontaktstörungen, soziale Angst, vielleicht sogar Autismus. Massagen und Berührungstherapien sollen wieder Schwung in die Hormonflaute bringen, oder oxytocinhaltige Medikamente. So steht es im unlängst erschienenen Buch Oxytocin, das Hormon der Nähe.

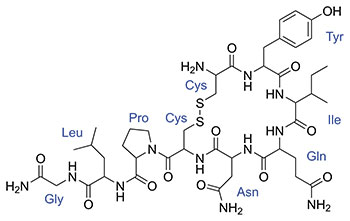

Oxytocin, ein im Hypothalamus aus neun Aminosäuren zusammengesetztes Neuropeptid, ist aber nicht nur ein Hormon, sondern auch ein Neurotransmitter. Es verbleibt im Gehirn oder wird übers Blut an seinen Wirkort transportiert. 1906 beschrieb der britische Biochemiker und Medizin-Nobelpreisträger Henry Dale dieses evolutionsgeschichtlich uralte Hormon als wehenfördernde Substanz bei Katzen. Der Sprung zur Humanmedizin ließ nicht lange auf sich warten, denn wie bei allen Säugern beeinflusst Oxytocin auch beim Menschen den Geburtsvorgang und die Milchproduktion. In der klinischen Geburtshilfe dient es bis heute als Wehenförderer.

In der Regel jedoch sind gebärende Frauen reichlich mit Oxytocin gesegnet. Und vermutlich sorgt es auch dafür, dass die Welt nicht aus lauter Einzelkindern besteht, denn Oxytocin ist bekannt dafür, die Produktion körpereigener Schmerzmittel und Stimmungsaufheller zu stimulieren. Ist Junior auf der Welt, heißt es kuscheln – am besten nackig nach der Känguru-Methode. Dann fließt das Oxytocin in Strömen, das Eltern-Kind-Band wird geknüpft. Selbst die Väter sind glückselig Oxytocin-bedröhnt und sorgen sich vorbildlich um Frau und Kind.

Die schwedische Medizinerin und Autorin Kerstin Uvnäs Moberg kennt sich mit Oxytocin aus, daran lassen ihre zahlreichen Veröffentlichungen keinen Zweifel. Und auch praktische Feldforschung hat sie bereits betrieben, ist sie doch Mutter von vier Kindern. Sie ist überzeugt: Nähe ist das A und O. So berichtet Moberg von Ratten, die zu Beginn ihres Lebens mit elterlicher Fürsorge überschüttet zu sozialen, stresstoleranten Nagern heranwuchsen, und ihrerseits zu fürsorglichen Eltern wurden.

Nähe lässt das Oxitocin strömen

Übertragen auf den Menschen bedeutet das: Körperkontakt, Streicheln (am besten 1-10 Zentimeter pro Sekunde) und tiefe Blicke lassen Oxytocin fließen. Das gilt nicht nur für Eltern und deren Kinder, sondern auch für Sexualpartner. Und Paare ohne Sex. Und Verhandlungspartner. Und Mitglieder eine Gruppe (wobei brav unterschieden wird zwischen ‚wir‘ und ‚den anderen‘). Und Arbeitnehmer beim Betriebsausflug. Also jedwede Art von (Ver-)Bindung, die auf Vertrauen und Fürsorge basiert. Sogar Herrchen mit ihrem Fiffi. Katzen gehen nicht, sorry. Aber Milchkühe! Logisch, sind ja auch irgendwie stillende Mütter.

Die Originalausgabe aus dem Jahr 2009 wurde bereits in etliche Sprachen übersetzt. Das Thema interessiert. Die deutsche Ausgabe ist nicht im letzten Jahrzehnt hängen geblieben; ein Blick in die jedem der zehn Kapitel zur Seite gestellten Literaturverzeichnisse zeigt, dass die Herausgeber, die Psychotherapeuten Uta Streit und Fritz Jansen, aktuelle Publikationen eingepflegt haben.

Grob zusammengefasst lautet Mobergs Fazit: Wer du bist – ob ein offener toleranter oder verklemmter, ängstlicher Mensch – ist das Produkt deiner Eltern und der Gesellschaft. Das ist keine wahnsinnig neue Erkenntnis. Aber wir lernen, dass Oxytocin einen gewaltigen Einfluss darauf hat – möglicherweise. Und hier liegt der Schwachpunkt des Buches, dass doch augenscheinlich wissenschaftlich fundiert über das Alleskönner-Hormon aufklären möchte. Aufgrund so vieler „Wahrscheinlichs“ und „Vielleichts“ ist an vielen Stellen nicht klar: Ist das nun Wissen oder Theorie, Interpretation oder These? Hat diese Verhaltensstudie wirklich etwas mit Oxytocin zu tun, oder steht sie nur zufällig im gleichen Kapitel? Mit dem Ergebnis, dass die Rezensentin während der Lektüre oftmals ratlos, ja beinahe niedergeschlagen und so gar nicht Oxytocin-euphorisiert war.

„Wahrscheinlich“ und „vielleicht“...

Problematisch ist zudem, dass es zwar eine Reihe von Tierexperimenten mit Oxytocin gibt, jedoch nur vergleichbar wenige beim Menschen. Letztere (in der Regel Männer, denn Östrogen-geschwängerte Damen verzerren das Bild) werden dann mit Oxytocin-Nasenspray ausgestattet und etlichen Stresssituationen ausgesetzt, auf die sie gelassener reagieren als ihre placeboversorgten Mitprobanden. Messen können Forscher den Oxytocin-Spiegel im Menschen nur bedingt, denn der Gehalt im Blut sagt nichts über die Konzentration im Gehirn aus. Viele Oxytocin-Effekte spielen sich jedoch ohne Umweg direkt im Gehirn ab, an das man analytisch nicht rankommt (zumindest nicht im lebenden Probanden). Auch das kritische Hinterfragen von Studien fehlt an vielen Stellen, etwa zu den möglichen Langzeitfolgen von Oxytocin-Therapien oder den Nebenwirkungen hochdosierter Nasensprays.

Es bleibt der Aufruf der Autorin und der Herausgeber nach mehr Nähe und Freundlichkeit in der Gesellschaft, ein nettes Wort im Krankenhaus, zehn statt nur zwei Minuten beim Arzt, einfach mal Zuhören und Lächeln – aber hätte es dafür wirklich ein Buch über Oxytocin gebraucht?

Letzte Änderungen: 14.09.2016