Kunststoffknacker

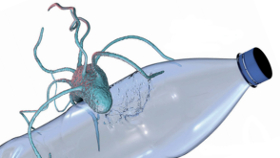

(17.12.2019) In der Natur sammeln sich Müllberge aus Plastik-Tüten und PET-Flaschen. Immerhin gibt es mikrobielle Enzyme, die man zu deren biotechnischen Abbau nutzen könnte.

Inzwischen kennen wir alle die Bilder von Plastikmüllstrudeln im Meer. Eindrucksvolle Memes gehen durch die sozialen Netzwerke und wollen uns das Ausmaß menschengemachter Polymere in der Natur vor Augen führen.

Im Lauf der Evolution haben sich Mikroorganismen diverse Biomakromoleküle zugänglich gemacht, die durchaus Ähnlichkeiten mit bestimmten Kunststoffen aufweisen. „Es gibt natürlich vorkommende Polyester wie Cutin, also das Wachs auf den Oberflächen von Pflanzenblättern“, nennt Umweltchemiker Michael Sander an der ETH Zürich ein Beispiel. Bekanntermaßen reichert sich Cutin nicht in der Natur an, sondern ist biologisch abbaubar. Und da manche Kunststoffe ebenfalls Esterbindungen enthalten, können einige davon auch durch mikrobielle Cutin-spaltende Enzyme geknackt werden. „Bakterien mit diesen Enzymen haben in ihrer Evolution zwar nie diese synthetischen Polyester gesehen, doch sie haben bereits passende Messer und Gabeln dafür“, veranschaulicht Sander.

Überraschung in Recycling-Anlage

Dass ein mikrobielles Enzym gegen Cutin oder Lignin zufällig auch mal das eine oder andere synthetische Polymer spalten kann, mag zu erwarten sein. Überraschend war jedoch vor drei Jahren eine Entdeckung in einer japanischen Recycling-Anlage für Plastikflaschen. Shosuke Yoshida et al. hatten ein Enzym aus dem Bakterium Ideonella sakaiensis isoliert, das PET spaltet – also Polyethylenterephthalat, einen ziemlich stabilen Polyester (Science, 351:1196-9; siehe auch unser „Stichwort des Monats“ zum Thema).

Damit nicht genug: Die PETase spaltet PET zunächst in sein Monomer Monohydroxyethylterephthalat (MHET). Doch Ideonella besitzt noch ein zweites Enzym, das MHET weiter abbaut zu Terephthalsäure und Ethylenglycol, die als ökologisch unbedenklich gelten. Doch leider vermehrt sich Ideonella nur langsam, zudem arbeitet die PETase ebenfalls nur träge und braucht für ihr Optimum Temperaturen um die 35 Grad Celcius.

Diesbezüglich hat sich zuletzt jedoch einiges getan, wie etwa Uwe Bornscheuer zu berichten weiß. Der Chemiker leitet an der Universität Greifswald die Gruppe „Biotechnologie und Enzymkatalyse“. „Für das Enzym sind in den letzten Jahren deutlich verbesserte Mutanten erzeugt worden, die nun einen effektiveren Abbau von PET ermöglichen“, verrät er. Auch sein Team arbeitet an einer Verbesserung der PETase. Ebenso hat Bornscheuer die MHETase aus Ideonella im Visier. In einer Kooperation von Berliner und Greifswalder Forschern hat Bornscheuer beispielsweise daran mitgewirkt, die Kristallstruktur der MHETase mit und ohne Substrat zu untersuchen (Nat Commun, 10(1):1717).

Enzyme optimieren

Eine optimierte PETase hat auch der Zellbiologe Daniel Moog verwendet. Moog leitet eine Nachwuchsgruppe an der Uni Marburg, die mit Kieselalgen arbeitet. Die Marburger setzten ein Genkonstrukt der verbesserten Ideonella-PETase ins Kieselalgengenom ein und brachten es zur Expression (Microb Cell Fact, 18(1):171). Unter Laborbedingungen waren die Kieselalgen in der Lage, PET abzubauen. Dabei kamen sie mit geschreddertem Kunststoff besser zurecht als mit größeren Stücken. „Für uns ist das jetzt erstmal nur ein Proof of Principle“, stellt Moog klar. Doch er hofft, dass mit PETase ausgerüstete Kieselalgen eines Tages dabei helfen, Mikroplastik aus Meerwasser zu entfernen. „Sie vermehren sich im Salzwasser, das ist ein großer Vorteil“, so Moog.

Sonja Oberbeckmann und Matthias Labrenz am Leibniz-Institut für Ostseeforschung in Warnemünde sehen in der Verschmutzung der Meere durch Plastik ebenfalls eine große Herausforderung. „Wir wissen im Vorfeld nicht, wie sich Ökosysteme entwickeln“, erklärt Oberbeckmann im Hinblick auf die eingebrachten Plastikmengen. Denn, so legen es die für ein aktuelles Review gesammelten Ergebnisse nahe: Mikroorganismen werden in absehbarer Zeit wohl nicht unseren Plastikmüll entsorgen. „Wir finden zwar viele Studien, die über einen Plastikabbau berichten, doch ganz häufig wurde dabei nur der Gewichtsverlust im Wasser gemessen“, stellt Oberbeckmann fest. Oder es sind Effekte unter speziellen Bedingungen im Labor beziehungsweise in Recycling-Anlagen, wie im Beispiel aus Japan. „Überzeugende Daten dafür, dass Plastik auch in natürlichen Systemen abgebaut wird, habe ich noch nicht gesehen.“

Keine Entwarnung

Wie gefährlich speziell Mikroplastik ist, dazu fehlen ebenfalls Daten. „Immerhin konnten wir für die Ostsee bislang noch keine negativen Effekte auf das Ökosystem durch Mikroplastik nachweisen“, zeigt sich Oberbeckmann erleichtert, gibt aber keine Entwarnung. „Plastik gehört nicht ins Meer“, stellt sie fest, und für makroskopische Plastikteile, Folien und Tüten seien negative Effekte unstrittig. „Es gibt Regionen, in denen Meerestiere keine Nahrung mehr aufnehmen können, weil ihr Magen voll mit Plastik ist.“

Wie man es also dreht und wendet: Um einen gewissenhafteren Umgang mit Kunststoffen kommen wir nicht herum, falls wir nicht massive Veränderungen der Ökosysteme riskieren wollen. Mikrobielle Enzyme und Mikroorganismen könnten irgendwann einmal helfen, mit Plastik belastetes Wasser in Kläranlagen zu reinigen. Bislang jedoch kennen wir noch keine effiziente Methode für deren Einsatz. Und von alleine aus der Natur verschwinden wird Plastik in den nächsten Jahrhunderten sicher nicht.

Mario Rembold

Dieser Artikel wurde für unsere Webseite stark gekürzt. Den kompletten Artikel können Sie in unserem aktuellen Heft (Ausgabe 12-2019) lesen.

Illustr.: AdobeStock / Kateryna_Kon