Aller Anfang ist schwer

(24.06.2021) Im Jahr 1831 schrieben William Whewell und John Lubbock den vermutlich ersten Peer Review für ein akademisches Journal. Nach monatelangem Streit.

Vier Augen sehen mehr als zwei – und sechs Augen entgeht fast gar nichts mehr. So oder so ähnlich müssen wohl die Gedankengänge gewesen sein, als man bei wissenschaftlichen Journalen nach und nach standardmäßiges Peer Review einführte. So lange ist das noch gar nicht her. Noch 1936 zeigte sich Albert Einstein empört darüber, dass sein neuestes Manuskript, über Gravitationswellen, zu einem externen Gutachter geschickt wurde. „Ich habe ihnen nicht die Erlaubnis gegeben, es Experten zu zeigen, bevor es gedruckt ist“, schrieb er dem damaligen Physical-Review-Editor John Tate. „Ich sehe keinen Grund, mich mit den – in jedem Fall fehlerhaften – Kommentaren ihres anonymen Experten zu beschäftigen. Deshalb publiziere ich das Paper lieber woanders.“ Und das tat er dann auch.

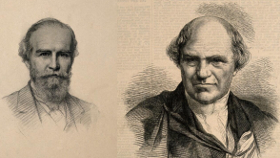

In den 1930er-Jahren war die Gutachter-Praxis also noch nicht gang und gäbe im akademischen Literaturbetrieb, zumindest nicht in Europa. Wo aber liegen die Ursprünge? Nicht sehr überraschend in England, und zwar vor fast 200 Jahren. Zu jener Zeit, Ende der 1820er-Jahre, war William Whewell Professor für Mineralogie und Moralphilosophie an der Uni Cambridge. Dort traf er unter anderem auch auf den jungen Charles Darwin, der in Cambridge Theologie studierte, bevor er 1831 mit der HMS Beagle nach Südamerika aufbrach. Darwin zitierte ihn später sogar in seinem Origin-of-Species-Werk: „But with regard to the material world, we can at least go so far as this – we can perceive that events are brought about not by insulated interpositions of Divine power, exerted in each particular case, but by the establishment of general laws.“

Kreativer Philosoph

Whewell hatte sich also vor allem mit Gedanken zur Wissenschaft und zur Erkenntnistheorie verdient gemacht. Und mit Wortschöpfungen. So ersann er für den Physiker Michael Faraday die Begriffe Anode, Kathode und Ion. Für die damaligen „Men of Science“ oder „Natural Philosophers“ erfand er den simplen Begriff „Scientist“. Der sich allerdings erst einige Jahre später durchsetzte.

Neben kreativer Vokabelkunst beschäftigte Whewell sich auch mit der Frage, wie man der Wissenschaft zu mehr Sichtbarkeit verhelfen und gleichzeitig mehr Diskussionen anregen könnte. Dafür schaute er unter anderem nach Frankreich. Dort war es seit Jahrhunderten Brauch, dass die Mitglieder der französischen Akademie der Wissenschaften Gutachten über die neuesten Erfindungen und Entdeckungen schrieben und diese einordneten. Diese Gutachten erschienen dann in den entsprechenden Journalen und waren, wie Whewell anmerkte, „oft viel interessanter als die eigentlichen Artikel, denn sie enthielten eine gute Zusammenfassung und Einschätzung der Studien von den besten Fachleuten“. Whewell erhoffte sich auch, dass die Autoren profitieren, denn ein Gutachten zeugt, wie er fand, von der Wertschätzung der Arbeit und erleichtert gleichermaßen eine weitere Verbreitung der Studienergebnisse.

Guter Zeitpunkt

Begeistert von dieser Idee, schlug er selbige der Royal Society in England vor. Sein Vorschlag kam zur rechten Zeit, denn die Society war gerade dabei, ein neues, monatlich erscheinendes Journal herauszugeben, die Proceedings of the Royal Society. Platz im Heft gab es noch genug.

Doch welches Manuskript sollte man begutachten? Whewell sprach zunächst mit John Lubbock, dem Vizepräsidenten der Royal Society, der gleichzeitig auch Astronom, Physiker und Mathematiker war. Man einigte sich auf ein Paper des aufstrebenden Astronomen George Airy, das sich mit den Orbits von Venus und Erde beschäftigte. Whewell hatte bereits früher mit Airy zusammengearbeitet – in einer Kupfermine in Cornwall, um die Dichte der Erde zu bestimmen.

Die Zusammenarbeit mit Lubbock erwies sich jedoch als etwas komplizierter. Denn der Astronom und Mathematiker Lubbock blickte mit gänzlich anderen Augen als der Wissenschaftsphilosoph und Mineraloge Whewell auf die komplizierten Orbit-Kalkulationen im Artikel. Lubbock hatte sogar einige Ungereimtheiten in den Berechnungen entdeckt.

Kritik oder nicht?

Monatelang ging es hin und her, beide schrieben ihre eigenen Gutachten und diskutierten, wie denn so ein Gutachten überhaupt auszusehen hat. Sollte es, wie Whewell wollte, eher darum gehen, den Inhalt des begutachteten Papers in ein größeres Bild einzuordnen, oder sollte sich das Gutachten, wie Lubbock argumentierte, auch kritisch mit den Studien auseinandersetzen. „Ich glaube nicht, dass es Aufgabe der Gutachter sein sollte, bestimme Passagen zu kritisieren“, schrieb Whewell an Lubbock. Autoren könnten dadurch vergrämt werden, fürchtete er. Lubbock entgegnete, dass er über gravierende Fehler nicht einfach hinwegsehen könne.

Um den Knoten zu lösen, stattete der Gutachter dem Autoren einen Besuch ab, um persönlich über eine Revision des Manuskripts zu reden. Airy was not amused, wie er Whewell mitteilte („I must say that I do not particularly admire being put on my trial in this manner“), und er hatte auch gar kein Interesse daran, etwas an seinem Paper zu ändern. Lubbock hatte die Nase gestrichen voll und war kurz davor, die Segel zu streichen, aber Whewell konnte ihn schließlich doch noch zu einem gemeinsamen 5,5-seitigen Gutachten überreden, das 1832 in den Proceedings erschien.

Eigentümlich, aber empfehlenswert

In diesem ist zwar von gewissen „Eigentümlichkeiten („peculiarities“) die Rede, am Ende kommen die beiden Reviewer jedoch zum Schluss: „We regard this paper as the first specific improvement in the solar tables made by an Englishman since the time of Halley, as valuable from the care which the author has employed in the numerical calculations, as well as for the sagacity he has displayed in the detection of an inequality so small, and of so large period, and we recommend its insertion in the Philosophical Transactions“.

Ein paar Ausgaben später, Mitte 1833, hatte man die Praxis öffentlicher Gutachten jedoch bereits wieder aufgegeben. Und es dauerte fast 200 Jahre, bis Open Peer Review wieder in Mode kam.

Kathleen Gransalke

Bild (2): WellcomeCollection (Whewell + Lubbock)

Referenzen

Csiszar A.: Peer review: Troubled from the Start. Nature, 532:306-308

Baldwin M.: In referees we trust? Physics Today, 70(2):44

Csiszar A.: The Scientific Journal: Authorship and the politics of knowledge in the Nineteenth Century. University of Chicago Press

Royal-Society-Blog: Peer review from the archive

Wikipedia-Eintrag zu William Whewell

Weitere Artikel zum Peer Review

- Wenn Umfragen plötzlich zählen

In der Regel halten Naturwissenschaftler wenig von Umfragestudien. Es sei denn, sie bestätigen die eigenen (Vor-)Urteile. Etwa über Peer Review.

- Die Geister des Peer Review

Oft unterstützen Mitarbeiter ihre Chefs beim Peer Review von Manuskripten. Dem Journal werden sie als Co-Autoren aber nur selten genannt.

- Der Peer Review ist tot, lang lebe der Peer Review!

Der Peer-Review-Prozess ist kaum noch zeitgemäß, keine Frage. Nicht zuletzt deshalb findet insbesondere die Qualitätskontrolle von COVID-19-Preprints gerade verstärkt in sozialen Medien statt. Für eine echte Reform des Peer Review müssen wir Wissenschaftler indes auch bei uns selbst Dinge verändern.