Wie auch immer, insgesamt rauschten 356 Mails durch die Leitungen – an 333 Männer und 23 Frauen (Frauenquote: realistische 6,5 Prozent). 216 antworteten, also immerhin 60,7 Prozent. Auch wenn womöglich diejenigen bereitwilliger geantwortet haben, die sich mit einem vieljährigen Auslandsbesuch bei den Koryphäen ihres Fach brüsten können, als diejenigen, die einen rein deutschen Weg eingeschlagen haben – die Zahlen sprechen jedenfalls eine eindeutige Sprache. Zudem förderte die Befragung interessante Statements zu Tage.

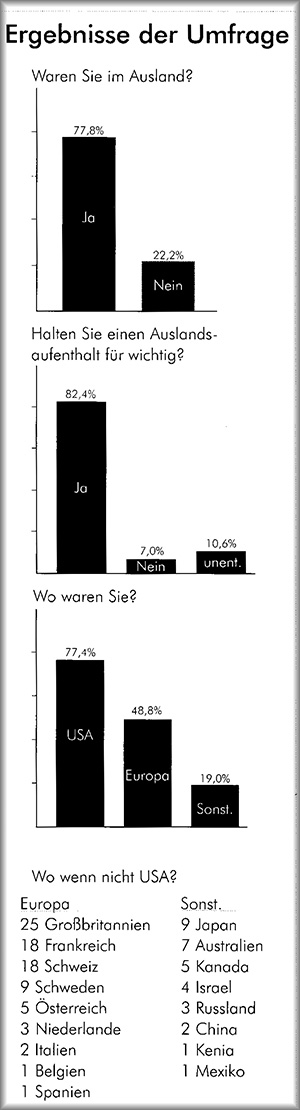

Wie steht es nun mit den Auslandserfahrungen der Spitzenleute? Wir haben all diejenigen als „im Ausland gewesen" definiert, die es in der Summe auf mindestens sechs Monate gebracht haben. Von den 216 Antwortern waren 48 nie im Ausland (22,2 Prozent). Dennoch meinten einige von ihnen, dass ein Auslandsaufenthalt sehr wichtig sei. 168 oder 77,8 Prozent waren demnach tatsächlich im Laufe ihrer Karriere irgendwo jenseits des Schlagbaums, aber nur 77,4 Prozent davon hielten sich wiederum in den USA auf.

Zum Trost für die Daheimgebliebenen: Sie sind in bester Gesellschaft. Bis hinauf in die sauerstoffarmen Sphären der Nobel- und Leibnizpreisträger reicht die Liste – siehe etwa Robert Huber, Hartmut Michel oder Reinhard Lührmann. Laut Jörg Albrechts Behauptung in der ZEIT hatten und haben jedoch die, die zwar im Ausland, aber nicht in Amerika waren, nie eine Chance, Karriere zu machen. Dazu kommen noch die "Totalverweigerer" ganz ohne Auslandsaufenthalt. Offenbar haben es nicht wenige trotzdem geschafft.

Dezenterweise aber waren unter denen, die sich vehement für einen Auslandsaufenthalt aussprachen, gar nicht wenige, die selbst nur karge ein oder zwei Monate auf die Waagschale brachten. Anderen wiederum scheint es peinlich zu sein, in ihrer Vita nur deutsche Stationen zu haben. Sie verbanden ihre Antwort mit der Auflage, ihren Namen nicht zu nennen.

Welche Gründe sprechen überhaupt für ein Kofferpacken? Natürlich gibt es persönlich-soziale Motive: Erweiterung des Horizonts, Persönlichkeitsentwicklung, neue Freundschaften, andere Lebensphilosophien kennenlernen und so weiter. Anscheinend kann für manche ein Aufenthalt im Ausland geradezu ein Labsal für die Psyche sein.

Ulrich Walter von der Klinischen Biochemie in Würzburg etwa findet, dass Kollegen, die nie länger im Ausland waren, häufig eine recht enge, deutschbezogene Denk- und Arbeitsweise hätten. Deutschland sei aber nicht der Nabel der Welt.

Der Neuropathologe Werner Paulus aus Münster kam als einziger auf das Thema „Ausländer“ zu sprechen. Er glaubt, „das Gefühl, Ausländer zu sein, ist positiv für die persönliche Entwicklung und das Verhältnis zu Ausländern in Deutschland".

In erster Linie geht es in den Antworten aber um wissenschaftliche Aspekte, die für oder gegen einen Auslandsaufenthalt sprechen. Noch vor wenigen Jahrzehnten war das Erlernen von neuartigen Methoden für den Gang nach Amerika ein stichhaltiges Argument. Diese Zeiten, in denen so mancher aus diesem Grund neidisch über den großen Teich auf das Land der unbegrenzten Möglichkeiten blickte, sind jedoch vorbei. Im Prinzip kann man mittlerweile alle Techniken auch in Deutschland erlernen und anwenden.

Dranbleiben statt Weiterhoppeln

Und andererseits: Was für den einen auf die Straße des Erfolgs führt, mag für den anderen in der Sackgasse enden. So meint Matthias Reddehase, ihm habe der deutsche Weg keinesfalls ge-schadet – im Gegenteil: ein Weggang nach der Promotion hätte ihn vermutlich zwei Nature-Erstautorschaften gekostet. Folglich sitzt er heute womöglich gerade wegen seines Verzichts auf einen Auslandsaufenthalt auf dem Mainzer Virologie-Lehrstuhl und publiziert weiter in den besten Journalen seines Fachs. Ein Sieg der Kontinuität – Dranbleiben statt Weiterhoppeln.

Die Nobelpreisträgerin Christiane Nüsslein-Volhard vom Max-Planck-Institut für Entwicklungsbiologie in Tübingen, die selbst „nur" in Basel und am Heidelberger EMBL war, dagegen schreibt: „Ich rate jedem, der Wissenschaftler werden will (also in der Grundlagenforschung), ins Ausland zu gehen. Leider! Denn wir kriegen auf diese Weise keine guten deutschen Postdoktoranden, und aus dem Ausland Leute hierher zu kriegen ist schwerer als in den USA oder England – hauptsächlich wegen der Sprache. Für den Auslandsaufenthalt gilt also: Wichtig, ja – unbedingt notwendig, nein."

Tja, deutsche Sprache, schwere Sprache. Apropos: Das Erlernen fremder Sprachen ist vielen ein weiterer wichtiger Punkt. Die Wissenschaftssprache ist nun mal Englisch. Grammatik und Vokabeln sind zwar relativ leicht gelernt, aber den Feinschliff und die sprachliche Gewandtheit bekommt man nur im englischsprachigen Ausland mit. Und wer hat nicht schon einmal einen Kollegen beim Ferngespräch in die USA belauscht und sich dabei gefragt, wie der am anderen Ende der Leitung das ertragen kann?

Auch der Erlanger Genetiker Georg Fey findet, dass viele Nachwuchsforscher zwar englische Publikationen lesen und verstehen können, aber große Schwierigkeiten haben, eine Publikation auf Englisch so zu schreiben, dass ein Engländer oder Amerikaner es versteht. Dasselbe gilt für Vorträge und Korrespondenz.

Lothar Willmitzer, Direktor am MPI für molekulare Pflanzenphysiologie in Golm, gehört auch zu denen, die nicht im Ausland waren. Und er hatte gute Gründe dafür: „Weil das Mekka der Pflanzenmolekularbiologie zu der damaligen Zeit, also. Ende der Siebziger Jahre, in Köln lag." Es kommt also darauf an, wo die wirkliche internationale Spitzenforschung gemacht wird. Wozu dann in die Ferne schweifen...

Zugegeben, nicht auf jedem Gebiet findet in Deutschland Spitzenforschung statt, aber auch in den USA gibt es durchaus Mittelmäßiges. Für Manfred Schwab vom Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg spielt es letztlich eine große Rolle, „ob man etwas Sichtbares zustande bringt, Aufenthalt alleine ist zu wenig". Ein Auslandsaufenthalt als Selbstzweck oder zum Aufpolieren des Egos mache keinen Sinn.

„Als Postdoc sollte man sich die beste Arbeitsgruppe auf dem Gebiet, in dem man arbeiten will, suchen – egal ob sie im Ausland liegt oder nicht", meint auch der Würzburger Neurogenetiker Martin Heisenberg. Jedoch sieht man das in vielen Berufungskommissionen anders. Dort ist noch immer die Ansicht weit verbreitet, dass ein Auslandsaufenthalt eine Schlüsselvoraussetzung sei. Oder wie Rainer Hertel es formuliert, der viele Berufungskommissionen kennt: „Diese dumme und empirisch falsche Aussage: ‚Der war ja nie weg, der kann kein guter Forscher sein’."

Nur im Ausland die volle Lust am Forschen

Der Kölner Evolutionsgenetiker Diethard Tautz stellt eher das Knüpfen von Kontakten in den Vordergrund. Mit „Vitamin B“ gehe schließlich vieles leichter. Tautz sieht vor allem die Möglichkeit, „die internationale Scientific Community persönlich kennenzulernen und sich darin bekannt zu machen". Sicherlich nicht unberechtigt. Gute Kontakte könnten sich nicht zuletzt bei späteren Publikationsversuchen als lohnend erweisen. Nimmst Du mein Paper, nehm’ ich Dein Paper.

Zudem gibt es ein Übergewicht amerikanischer Wissenschaftler als Gutachter und Herausgeber von wichtigen internationalen Zeitschriften, sodass sicherlich gewisse Vorteile bestehen, wenn man in den USA erfolgreich war und gute persönliche Beziehungen zu den dortigen Kollegen aufbauen konnte. Als netter Nebeneffekt kann zusätzlich die eine oder andere Forschungskollaboration herausspringen.

Andererseits ist schon verblüffend, welche Erkenntnisse einem möglicherweise entgehen, wenn man in Deutschland bleibt. „Meine Auslandsaufenthalte zeigten, dass dort Wissenschaft in erster Linie mit dem Kopf und erst in zweiter Hinsicht mit Geräten und Geld gemacht wird", so der Ulmer Neurobiologe Joachim Kirsch. Bedeutet das im Umkehrschluss, dass Wissenschaft in Deutschland mit Geld und Geräten und eher weniger mit dem Kopf gemacht wird?

Beim Gang in die USA oder an ein internationales Labor habe man die Gelegenheit, eine andere und dazu noch sehr produktive Forschungskultur kennenzulernen. Vom deutschen Forschungssystem behaupten ja nicht wenige, es sei starr und verkrustet. Einige Schreiber berichten daher auch, dass sie im Ausland eine gewisse Freude darüber verspürten, zu sehen, dass es auch anders gehe.

Der Biochemiker Alfred Mälicke aus Mainz geht sogar noch weiter: „Nur im Ausland kann man die volle Lust an der Forschung bekommen, weil sie dort nicht derart mit unnötigen Abhängigkeiten und Pflichten überfrachtet ist wie hier." Maria Leptin, Genetikerin aus Köln, findet „es ist wichtig, zu sehen, wie Sachen anderswo gemacht werden, oftmals anders als man es gewohnt ist – manchmal besser, manchmal schlechter."

Schlechter? Womöglich kehren ja manche aus dem Ausland zurück und freuen sich über die vergleichsweise paradiesischen Bedingungen in Deutschland. Der Münchner Mausgenetiker Rudi Balling etwa weiß nach einem Auslandsaufenthalt das, was es in Deutschland gibt, mehr zu schätzen. Allerdings sieht er seitdem auch Möglichkeiten, Dinge auf andere Art zu bewerkstelligen.

Jetzt aber zur Frage: Wenn ins Ausland, dann wohin? Die USA sind nach wie vor das El Dorado. 77,4 Prozent all derer, die im Ausland waren, hat es nach Amerika gezogen. Zusätzlich oder ausschließlich in europäischen Einrichtungen tummelten sich 48,8 Prozent. Dabei lagen Großbritannien (25 Nennungen), Frankreich (18) und die Schweiz (18) in der Gunst weit vorne – wobei einige selbst schrieben, dass die Schweiz für sie eigentlich nicht als Ausland zählt.

Wahrscheinlich ist es wesentlich inspirierender, beispielsweise am EMBL in Heidelberg gewesen zu sein, dessen Forschungssystem sich in vielen Punkten vom deutschen unterscheidet und wo Englisch die vorherrschende Sprache ist. Immerhin 19 Prozent wählten außereuropäische Ziele jenseits der USA. Hier dominierten Japan (9) und Australien (7).

Für die ostdeutschen Wissenschaftler galten freilich andere Regeln. Forscher wie Jens Reich aus Berlin oder Uwe Frey aus Magdeburg waren lange Jahre in der damaligen UdSSR.

Es ist nicht alles schlechter in Deutschland

Fazit: Ein Auslandsaufenthalt ist nicht das Alleinseligmachende für deutsche Forscher. Denn mehr als ein Fünftel des Who is who in den Life Sciences hat nie den Duft der internationalen Forschungslabors geschnuppert. Dafür gibt es freilich unterschiedliche Gründe. Wenn der Stein der Weisen des eigenen Forschungsgebiets in Deutschland liegt, wozu dann in die Ferne schweifen? Es ist nicht unbedingt alles schlechter in Deutschland. Auch für das Erlernen neuer Methoden muss man heutzutage nicht mehr nach Amerika, allenfalls für das Knüpfen neuer Kontakte.

Jörg Albrechts These in der ZEIT, wonach ein USA-Aufenthalt unerlässlich für die Karriere ist, lässt sich jedenfalls nicht belegen. Wenn man schaut, wie viele der aktuellen „Big Shots" der hieseigen Life Sciences nie in den USA waren, kommt man auf ansehnliche 39,8 Prozent. Das spricht unter anderem auch für die Qualität der europäischen Einrichtungen.

Andererseits, schaden wird ein Auslandsaufenthalt – insbesondere in den USA – auch in Zukunft wohl eher selten.

Andreas Dumont

(Bitte beachten: Der Text wurde vor bald zwanzig Jahren geschrieben, heute ist manches anders. So sind manche der erwähnten Forscherinnen und Forscher inzwischen im Ruhestand oder ganz woanders tätig. Ebenso gibt es heute keine C4-Professuren mehr.)