Immer wieder wird debattiert über Sinn und Unsinn von Empfehlungsschreiben (Letters of Recommendation) im Rahmen von akademischen Bewerbungen – insbesondere auch über das dahinter verborgene Missbrauchspotenzial. Ein besonders krasses Beispiel für Letzteres brachten wir vor knapp acht Jahren an dieser Stelle. Ein Zitat aus dem damaligen Beitrag:

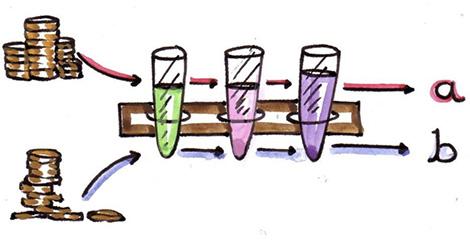

… Demnach hörte er in seiner Postdoc-Zeit über einen sehr bekannten Institutsdirektor, dass dieser solche Letters of Recommendation komplett für seine eigenen Bedürfnisse zweckentfremdete: War jemand richtig gut, schrieb er absolut lausige Empfehlungen, um sie/ihn möglichst lange in seinem Labor zu halten – genügte dagegen jemand seinen Ansprüchen nicht, lobte er sie/ihn über den grünen Klee, um sie/ihn möglichst schnell loszuwerden.

Offenbar sprach sich dieses ethisch mehr als fragwürdige Gebahren jedoch ziemlich schnell hinter den Kulissen herum, sodass den meisten bald klar war: Stellte sich jemand aus dem Labor dieses Schlaumeiers mit lausiger Referenz vor — unbedingt nehmen!

Auf Twitter wurde diese Diskussion gerade wieder frisch vom Immunologen Daniel Mucida von der New Yorker Rockefeller University aufgeworfen. Frei übersetzt schrieb er…

Das System der „Empfehlungsschreiben“ stärkt eine Kultur der Abhängigkeit, es erschwert die Mobilität von Abhängigen […] Wir sollten dieses System der „Empfehlungsschreiben“ abschaffen und ersetzen – ich bin sicher, wir können uns eine kreativere Lösung einfallen lassen.

… und versah den Tweet mit dem Hashtag #endreferenceletters.

Natürlich gab es darauf unmittelbar jede Menge Zuspruch, den die Autoren manchmal noch um weitere Details oder gar mit eigenen kleinen Anekdoten garnierten. Uns jedoch ist insbesondere die folgende – wiederum frei übersetzte – Antwort des Immunologen Thiago Carvalho vom Instituto Gulbenkian de Ciencia in Lissabon aufgefallen:

Sicher gibt es jede Menge nicht hilfreicher Letters of Reference. Was aber ist mit dem großartigen Studenten, dem jemand anders nur knapp zuvorgekommen ist, oder mit demjenigen, der ein wirklich originelles Projekt übernommen hatte und ein negatives Ergebnis erhielt, oder mit demjenigen, der zwischendrin ein krankes Familienmitglied pflegen musste, et cetera? Wer auf diese Weise aus der Norm fällt, ist ohne eine gutes Empfehlungsschreiben in der Regel dem Untergang geweiht. […] Ich habe jedenfalls einige gute Empfehlungsschreiben gesehen, die in diesem Sinne tatsächlich einen Unterschied gemacht haben.

Die Möglichkeit, so etwas bewirken oder richtigstellen zu können, sollte man bei der Suche nach Alternativen für das „System der Empfehlungsschreiben“ nicht leichtfertig mit über Bord schmeißen.

Ralf Neumann

(Foto: iStock / noella Raymond)