Wenn das Hirn ordentlich zu arbeiten hat, schießt einem das Blut hinein — und zwar bevorzugt direkt in die Areale, die für die aktuelle Aufgabe besonders zu schuften haben.

Dies ist — salopp gesagt — das Konzept hinter den nicht-invasiven Techniken des Neuroimaging. Und dieses hat sich seitdem mannigfach bewährt: Jede Menge Hirnforscher machen heutzutage mit Positronenemissionstomographie (PET) und funktionellem Magnetresonanz-Imaging (fMRI) genau diejenigen Hirnstrukturen sichtbar, die auf bestimmte Herausforderungen besonders aktiv werden. Denn dort brauchen die ackernden Neuronen dann besonders viel und schnellen Nachschub an Sauerstoff — und genau das bilden PET und fMRI ab.

Gegenüber dem Ruhezustand steigt der zerebrale Blutfluss während kognitiver Aktivität um 20 bis 30 Prozent, hielten Forscher aus Leipzig und Münster vor knapp zehn Jahren fest (Neuroimage 27: 919–26). Was aber weiterhin unklar blieb: Wird das Gehirn durch den Bluteinschuss auch schwerer?

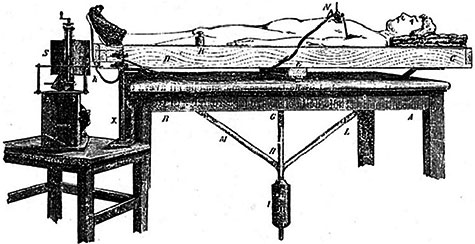

Vor zwei Jahren gruben Stefano Sandrone und seine italienischen Kollegen dann in Turin alte Unterlagen aus — und mussten feststellen: Ihr Landsmann Angelo Mosso hatte bereits vor mehr als 120 Jahren versucht, diese Frage zu klären. Dessen methodischer Ansatz jedoch wirkt im Rückblick so simpel wie skurril. Er schnallte seine Versuchspersonen auf diese Wippenwaage (Originalzeichnung Mosso):

…, pendelte sie im Ruhezustand gleichgewichtig aus — und beobachtete, wohin sich die Waage neigte, wenn die Probanden bestimmte Aufgaben lösten. Diesen Beitrag weiterlesen »