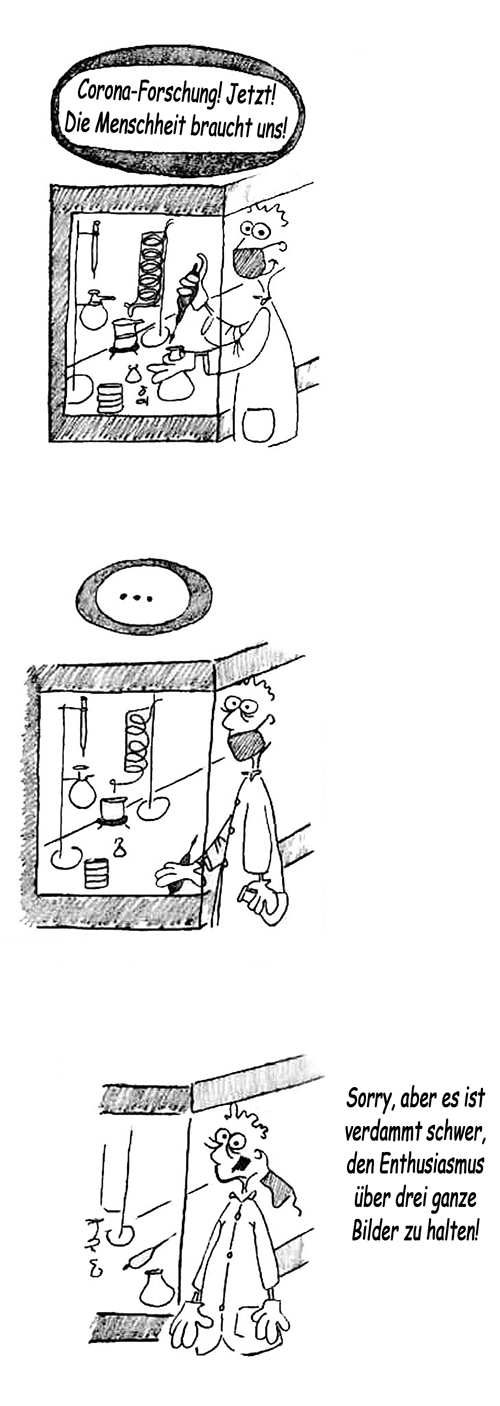

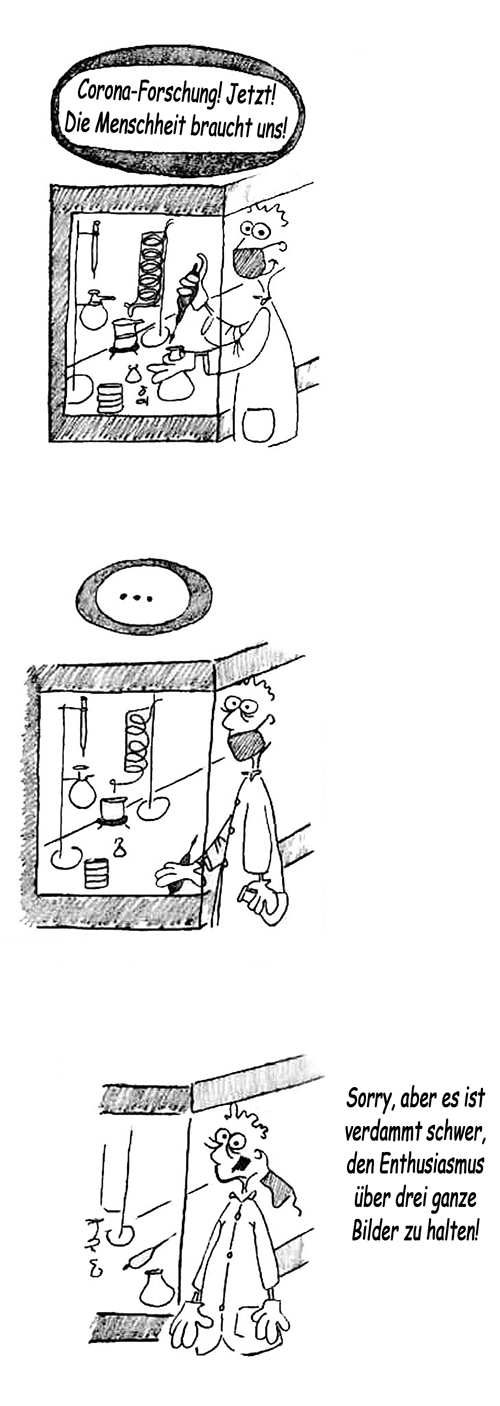

Weiterhin in unserer Reihe „Forscher Ernst und das Coronavirus“ …

(Gezeichnet von Rafael Florés. Jede Menge weiterer Labor-Abenteuer von „Forscher Ernst“ gibt es hier.)

Weiterhin in unserer Reihe „Forscher Ernst und das Coronavirus“ …

(Gezeichnet von Rafael Florés. Jede Menge weiterer Labor-Abenteuer von „Forscher Ernst“ gibt es hier.)

In unserer Reihe „Forscher Ernst und das Coronavirus“ …

(Gezeichnet von Rafael Florés. Jede Menge weiterer Labor-Abenteuer von „Forscher Ernst“ gibt es hier.)

In unserer Reihe „Forscher Ernst und das Coronavirus“ …

(Gezeichnet von Rafael Florés. Jede Menge weiterer Labor-Abenteuer von „Forscher Ernst“ gibt es hier.)

In unserer Reihe „Forscher Ernst und das Coronavirus“ …

(Gezeichnet von Rafael Florés. Jede Menge weiterer Labor-Abenteuer von „Forscher Ernst“ gibt es hier.)

Neulich wurde der Autor dieser Zeilen im Rahmen eines Interviews gefragt: „Was würden Sie den Wissenschaftlern draußen im Lande gerne mal zurufen?“

Die spontane Antwort: „Lasst Euch nicht in diesen Asthma-Stil zwingen, der der Forschung durch immer kürzere Förderperioden, wachsenden Publikationsdruck, ausufernde Bürokratie et cetera übergestülpt wird. Große Entdeckungen haben fast immer einen langen und tiefen Atem gebraucht.“

Die nächste Frage war: „Und was würden Sie gerne den Forschungspolitikern zurufen?“

Wiederum spontane Antwort: „Vertraut Euren Wissenschaftlern! Lasst Sie spielen! Forschern wohnt per se eine hohe Motivation zur Innovation inne. Sie indes immer wieder in bestimmte Zeitrahmen zu pressen, oder in eng gefasste Forschungsprogramme mit erwartbarem, aber limitiertem Ergebnispotenzial — das erstickt eher deren Motivation und Kreativität.“

Zugegeben, nicht wirklich neu. Und ob es denn auch tatsächlich stimmt, dass die Qualität der Erkenntnisse umso mehr abnimmt, je straffer Forschung zeitlich und thematisch gesteuert wird?

Das Schicksal wollte es jedenfalls, dass der Befragte nur wenige Tage später auf eine Studie dreier US-Ökonomen stieß, die genau diesen Punkt untersuchten — und zwar, indem sie die Produktivität zweier verschiedener Gruppen von Forschern während der Jahre 1998 bis 2006 analysierten. Die eine Gruppe waren Forscher des Howard Hughes Medical Institute, die thematisch relativ freie Fünfjahres-Grants plus zweijährige „Gnadenzahlungen“ nach deren Ablauf erhielten; die andere rekrutierte sich aus Forschern von vergleichbarem Format, die allerdings mit den thematisch wesentlich strikteren „Drei-Jahre-und-Schluss“-Grants der US-National Insitutes of Health vorlieb nehmen mussten.

Kurzum, die erste Gruppe publizierte im Schnitt mehr und besser, wurde viel häufiger zitiert und eröffnete auch deutlich mehr neue Forschungsfelder. Das Fazit eines der Autoren daher: „Wenn man will, dass Forscher neue Türen aufstoßen, dann ist es wichtig, ihnen Langzeitperspektiven zu bieten — damit sie Zeit zum Ausprobieren haben und auch durch potentielle Fehlschläge nicht gleich aus dem System fallen.“

Oder anders ausgedrückt: Wenn man will, dass Forscher neue Türen aufstoßen, dann gebt ihnen einfach Geld und lasst sie in Ruhe — damit sie „spielen“ können.

Ralf Neumann

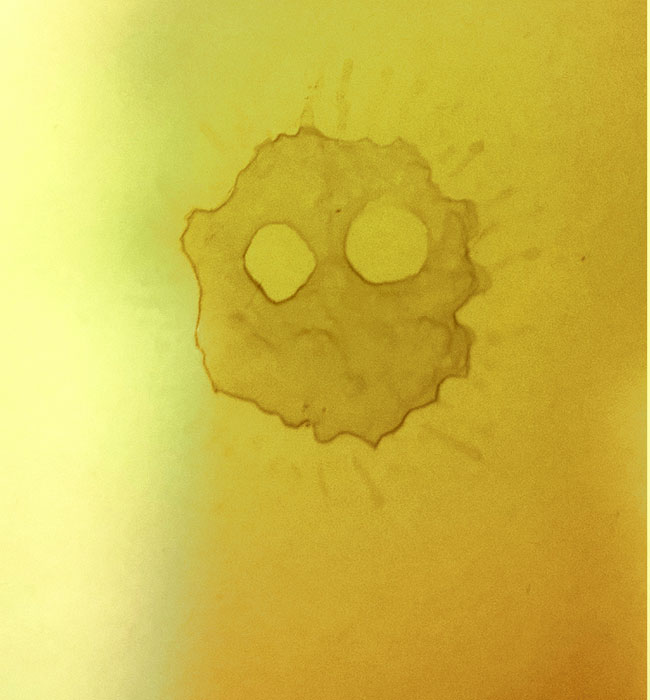

Unsere Autorin Sigrid März schickte uns gerade folgenden Gimmick:

Dieser Kaffeefleck fand sich vor kurzem auf dem strapazierfähigen Flurfußboden im Bürotrakt (klar, oder?) unseres schönen Insituts:

Mit ein bisschen Photoshop wird daraus ein Coffee Scientist:…

Einzig der Wahrheit sei der Forscher verpflichtet. Und selbstlos sei er dabei. Immer bestrebt, Wissen und Erkenntnis zu mehren — nicht zu seinem eigenen Ruhm, sondern allein zum Wohle aller. Soweit das hehre Ideal.

Einzig der Wahrheit sei der Forscher verpflichtet. Und selbstlos sei er dabei. Immer bestrebt, Wissen und Erkenntnis zu mehren — nicht zu seinem eigenen Ruhm, sondern allein zum Wohle aller. Soweit das hehre Ideal.

Jedoch sind Forscher auch nur Menschen. Und Menschen brauchen Anerkennung, brauchen Bestätigung.

Wie aber erfahren Forscher Anerkennung? Was ist deren wirklicher Lohn?

Geld kann es nicht sein. Schon im mittleren Management verdient man mehr als auf einem Uni-Lehrstuhl. Und überhaupt kann man vielfach woanders leichter „Karriere machen“.

Auch die Aufmerksamkeit eines breiten Publikums kann es kaum sein, denn wann wird ein Forscher schon mal in die großen Medien gehievt. Zu speziell, zu wenig publikumstauglich ist, was er tut. Ausnahmen wie James Watson oder vielleicht auch Craig Venter bestätigen nur die Regel, aber schon Christiane Nüsslein-Volhart oder Sydney Brenner kennen wohl nur wenige außerhalb der Szene.

Bleibt also nur die „Szene“, die „Community“. Die umfasst schon nahezu alles, woher der Forscher sich Anerkennung erhoffen kann. Denn nur aus der „Community“ kommt mal jemand und klopft einem auf die Schulter. Sagt dann vielleicht: „Super Sache, wie Du Protein X kristallisiert hast — ein Membranprotein, das war doch extraschwer.“ Oder etwa: „Mannomann, das war aber eine elegante Strategie, wie Du gezeigt hast, dass Gen Y bei Pathway Z mitspielt.“ Oder neuerdings womöglich: „Alle Achtung! Echt ausgefuchst, der Algorithmus, den Du zum Aufspüren potentieller Steuerelemente im Gesamtgenom geschrieben hast.“

Zugegeben, das tut gut. Aber ist dies tatsächlich der potentielle Lohn, der Forscherinnen und Forscher im Innersten antreibt? Oder ist es vielmehr wirklich die reine Befriedigung der sprichwörtlichen, spezifisch-starken Forscherneugier?

Die Antworten der wenigen, die überhaupt darüber reden, gehen tatsächlich oftmals in diese Richtung. So sagte etwa einer, es sei ihm Lohn genug, wenn er nach jahrelanger Arbeit endlich „die wunderschöne, in ihrer Perfektion von keinem Kunstwerk zu übertreffende Struktur“ des Proteins Sowieso auf dem Monitor bewundern könne. Noch schöner allerdings drückte es folgender „Lonesome Researcher“ aus: „Für mich gibt es nichts Erregenderes, als wenn ich spät abends endlich das Ergebnis langer Versuchsreihen sehe — und dann voller Ergriffenheit registriere, dass ich für diese eine Nacht der einzige Mensch auf der ganzen Welt bin, der dies nun weiß.“

Geht es euch Forscherinnen und Forschern da draußen wirklich manchmal so?

Angeblich aktiviert der reine Anblick von Schokolade das Belohnungszentrum unseres Gehirns. Aber bei Schokolade ist natürlich noch lange nicht Schluss. Zumindest in Forscherhirnen meinen Lübecker Neurowissenschaftler mit funktionaler Magnet-Resonanz-Tomographie (fMRT) jetzt gar folgendes beobachtet zu haben:

Angeblich aktiviert der reine Anblick von Schokolade das Belohnungszentrum unseres Gehirns. Aber bei Schokolade ist natürlich noch lange nicht Schluss. Zumindest in Forscherhirnen meinen Lübecker Neurowissenschaftler mit funktionaler Magnet-Resonanz-Tomographie (fMRT) jetzt gar folgendes beobachtet zu haben:

Wenn Forscherinnen und Forscher eigene Publikationen in Fachzeitschriften mit hohem Journal Impact Factor (JIF) erwarten, wird ihr Belohnungszentrum im Gehirn aktiviert.

Konkret ging das so:

19 Neurowissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern wurden in einem MRT-Gerät die vorbereiteten Titelseiten von hochrangigen Wissenschaftszeitschriften mit ihrem Namen gezeigt und dabei die Gehirnaktivitäten gemessen. […] Mit steigendem JIF einer antizipierten Publikation stieg die Aktivität im Nucleus Accumbens, einer zentralen Region im Belohnungszentrum des Gehirns. Es zeigte sich zudem, dass Forschende, die in der Vergangenheit mit höheren JIF publizierten, ein stärkeres Ansprechen des Belohnungssystems aufwiesen. Neben dem JIF einer Publikation modulierte auch die Reihenfolge der Autorenschaft die Aktivität im Nucleus Accumbens.

Diese Studie liefert einen ersten empirischen Beleg dafür, wie Forscherinnen und Forscher sich an die Anreizstrukturen des universitären Systems anpassen und den JIF als zentrales Bewertungskriterium ihrer Arbeit verinnerlichen.

Na ja, so skurril das klingt — wirklich verwunderlich ist es kaum. Hätten die Lübecker beliebige Leute von der Straße genommen und ihnen „vorbereitete“ Artikelseiten aus der ZEIT, der FAZ und dem Spiegel gezeigt, in denen ihre Namen in schmeichelhaftem Zusammenhang erwähnt sind — dann wären deren Nuclei vermutlich genauso angesprungen.

Allerdings scheinen die Autoren ihre Studie durchaus bewusst mit einem kleinen Augenzwinkern publiziert zu haben. Zumindest ein Indiz dafür bietet folgende Feststellung in den „Materials and Methods“ des Original-Papers (PLOS One 10(11): e0142537):

One participant was excluded from further analyses due to excessive sleepiness during the whole task. Notably, this was the only neuroscientist with a permanent position.

Noch größer wird das Augenzwinkern indes, wenn man ein Editorial dazu nimmt, das genau eine Woche später in Research Policy (Vol. 45(1): 1-7) erschien. Darin spricht Ben Martin, Professor für „Science and Technology Policy Studies“ an der University of Sussex in Brighton, dem Journal Impact Factor jegliche Glaubwürdigkeit ab, da ihn die Editoren der Forschungsblätter mittlerweile großflächig mit zweifelhaften Tricks und Kniffen nach oben frisieren:

Over time, editors have devised ingenious ways of enhancing their JIF without apparently breaching any rules. […] In the light of ever more devious ruses of editors, the JIF indicator has now lost most of its credibility.

Und nochmal an anderer Stelle:

We currently have a whole slew of editorial practices to boost JIF by fair means or foul. Consequently, in many cases all that the JIF indicator now measures is how assiduously a journal’s editors are playing the JIF ‘game’ (Metze, 2010, p. 939) and their willingness to steer as close as possible to, and perhaps even to cross, the boundary between appropriate and inappropriate behaviour in pursuit of that goal.

Keine wirklich neue Feststellung, aber das Ausmaß dieses JIF-Dopings scheint inzwischen doch erschreckend.

Und was hat das jetzt mit der obigen Lübecker Studie zu tun? Nun ja, in Kombination hieße das: Forscherhirne empfinden Glücksgefühle durch etwas, mit dem sie zunehmend verarscht werden.

Aber das geht ihren übrigen Artgenossen ja mit vielen anderen Dingen genauso.

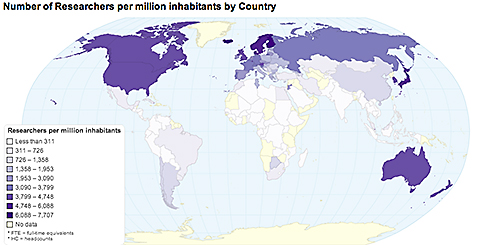

Bei ChartsBin gibt es folgende interessante Graphik zur Forscherdichte pro Nation:

Es lohnt sich, die Originalseite zu besuchen, da die abgebildete Graphik dort interaktiv ist — und man erst damit so allerhand erfährt.

Zum Beispiel: Welches Land hat die höchste Forscherdichte weltweit? Wer hätte es gedacht, es ist Finnland. Auf 1 Million Einwohner kommen dort 7.707 Forscher (bei etwa 5.4 Mio. Gesamtbevölkerung). Zweiter ist Island mit 7.315 Forschern pro Mio. Einwohner. Allerdings leben dort „nur“ etwa 320.000 Isländer, so dass die Gesamtzahl der Forscher deutlich unter diesem Schnitt liegt — nämlich entsprechend bei 2.341.

Auch die anderen skandinavischen Länder sind sehr „Forscher-dicht“: Dänemark (5.670), Norwegen (5.468), Schweden (5.239). Da hält ansonsten nur noch Japan mit (5.573).

Deutschland (3.532) und die Schweiz (3.436) liegen dagegen weit im Mittelfeld, werden etwa von Österreich deutlich hinter sich gelassen (4.123).

Die meisten großen Forschungsnationen liegen ebenfalls klar vor Deutschland: USA (4.663), Kanada (4.260), UK (4.269), Südkorea (4.627), Australien (4.224), Neuseeland (4.365). Lediglich Frankreich (3.496) pendelt mit auf deutschem „Niedrigniveau“.

Überraschend ist das allemal. Wobei es allerdings erst richtig spannend würde, wenn man solche Graphiken auch für die einzelnen Fächer haben könnte. Aber vielleicht sind die ja bei ChartBin schon in Arbeit…

(Schon fertig hat ChartBin übrigens eine Graphik zum Frauenanteil unter den Wissenschaftlern pro Nation. Da hier aber zu vielen Nationen die Daten einfach fehlen — u.a. USA, Kanada, Australien — besprechen wir sie hier erstmal nicht weiter.)

Scientists don’t concentrate on what they know […] but rather on what they don’t know. Science traffics in ignorance, cultivates it, and is driven by it. Mucking about in the unknown is an adventure; doing it for a living is something most scientists consider a privilege.

Stuart Firestein, Neurobiologe und Chairman des Department of Biological Sciences an der Columbia University, in seinem Buch “Ignorance: How It Drives Science“