Joseph Cooper war schon einige Jahre im Ruhestand. Zufrieden blickte er zurück auf ein jahrzehntelanges Forscherleben, in dem er durchaus einiges erreicht hatte. Vor allem zum Aufbau des Cytoskeletts hatte sein Labor der Forscherwelt eine ganze Reihe beteiligter Proteine und Mechanismen geliefert.

Joseph Cooper war schon einige Jahre im Ruhestand. Zufrieden blickte er zurück auf ein jahrzehntelanges Forscherleben, in dem er durchaus einiges erreicht hatte. Vor allem zum Aufbau des Cytoskeletts hatte sein Labor der Forscherwelt eine ganze Reihe beteiligter Proteine und Mechanismen geliefert.

Ja, damals hatte das Forscherleben noch Spaß gemacht, dachte Cooper oft. Und dass er das Glück gehabt hatte, genau zur rechten Zeit aufhören zu können. „Rat race“, „Publish or perish“, „Apply or die“ — all diese üblen Schlagworte, die heute große Teile des Forschungsgeschäftes charakterisieren, kamen erst ganz zum Ende seiner Karriere auf. Genauso wie der Wahn um bibliometrische Zahlen und Evaluationen.

Gerade gestern war er wieder auf eines dieser regelmäßigen „Paper-Rankings“ gestoßen. Cooper störte daran nicht nur, dass dort verglichen wurde, was nicht verglichen werden kann — also etwa unter der Überschrift „Life Sciences“ kunterbunt die Zitierzahlen von Apoptose-Artikeln mit denjenigen von Papern über den pflanzlichen Sekundärstoffwechsel oder Multi-Center-Studien über Schuppenflechte verglichen wurden. Nein, da war noch eine andere Sache, von der er sich ganz besonders betroffen fühlte…

Zum x-ten Male präsentierten die Autoren unter anderem eine Liste der meistzitierten wissenschaftlichen Paper aller Zeiten. Und ganz vorne standen natürlich wieder einmal die allseits bekannten „Methoden-Paper“ zur Proteinmessung von Lowry et al. sowie zur Polyacrylamid-Gelelektrophorese von Ulrich Karl Laemmli. Diese beiden hatten offenbar das Glück, dass deren Methoden auch Jahrzehnte später noch nahezu unmodifiziert und breitflächig angewendet wurden. Und dass man sie dafür immer noch brav zitierte. Das Lowry-Paper, so hieß es in dem Artikel, sammele, obwohl bereits 1951 publiziert, immer noch mehrere hundert Zitate jährlich.

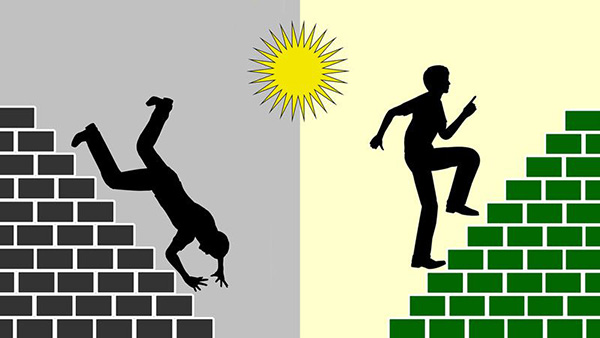

Dass das nicht die Regel ist, wusste Cooper nur zu gut. Auch er hatte 1969 solch einen methodisches „Überflieger-Paper“ geschrieben — zur Bestimmung der Molekulargewichte von Proteinen in SDS-Polyacrylamidgelen. Doch dieses erlitt das eher typische Schicksal: Zehn Jahre lang wurde es zitiert wie der Teufel, dann nahm die Zitierrate plötzlich ab, und zwanzig Jahre — oder 20.000 Zitate — später tauchte die Arbeit kaum noch in den Referenzlisten aktueller Artikel auf.

Das allerdings nicht, weil Protein-Molekulargewichte nicht mehr via SDS-Gele bestimmt wurden. Auch nicht, weil jemand ein besseres Gel-Verfahren entwickelt hatte. Nein, die Methode war im weltweiten Experimentieralltag einfach selbstverständlich geworden. Wie das Einstellen von pH-Werten. Und Selbstverständliches braucht keine Referenzen mehr.

„Ist ja auch gut und richtig so“, dachte Cooper. „Sonst würden die Referenzlisten ja irgendwann länger als die Artikel. Es zitiert schließlich auch keiner mehr Watson und Crick, wenn er was über die DNA-Struktur schreibt.“ Dennoch gibt es aus irgendwelchen Gründen, die Cooper nicht verstand, hin und wieder Ausreißer aus diesem Schema. Siehe Lowry und Laemmli.

Das ärgerte ihn zwar nur wenig, aber es relativierte für ihn doch erheblich deren Ruf als „meistzitierte Paper weltweit“.

Ralf Neumann