Immer wieder widersprechen gewisse Entdeckungen auf den ersten Blick jeglicher Erwartung oder Intuition – sodass ein großer Teil der Forscherwelt sie zunächst nicht glauben will. Als Paradebeispiel dient seit jeher die Maisgenetikerin Barbara McClintock, die vor achtzig Jahren herausfand, dass es im Erbgut mobile DNA-Elemente gibt, die nahezu beliebig von einer Stelle im Genom in eine andere hineinspringen können. Das Dogma vom stabilen Informationsträger DNA besagte damals, dass diese unbedingt unverändert an die nächste Generation weitergegeben werden müsse, da sonst das schiere Mutations-Chaos drohe. Folglich lieferte McClintock eine geradezu ungeheuerliche Erkenntnis, die dennoch in den folgenden Jahrzehnten klar bestätigt wurde. 1983 erhielt sie den Nobelpreis.

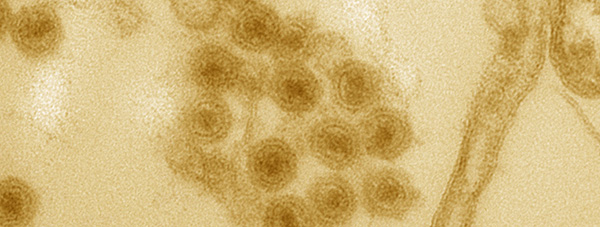

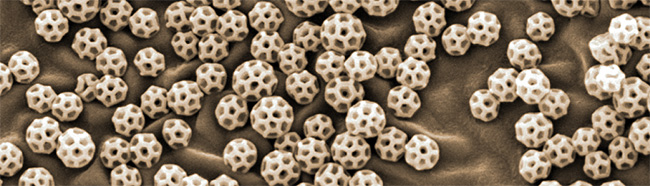

Mit den Standardmethoden der Virus-Jäger nicht zu fassen: Bakterien-mordende Autolykiviridae

Oft genug läuft es aber genau andersherum. Da entdeckt jemand etwas – und die Kollegenschaft reibt sich verwundert die Augen, warum man das nicht schon viel früher aufgespürt hatte.

So geschehen etwa bei der Entdeckung der sogenannten „kleinen RNAs“. Heute weiß man, dass die Zellen von Pflanzen und Tieren einen ganzen Zoo dieser kurzen RNA-Ketten aus meist zwischen 20 und 40 Nukleotiden produzieren. Ihre Entdeckung begann allerdings erst in den 1990er-Jahren. Was umso erstaunlicher war, als sich herausstellte, dass sie jede Menge Zellprozesse auf ganz entscheidende Weise mitsteuern.

Warum aber dieses „Spätzünden“ bei den kleinen RNAs? Weil die Forschung komplett auf ihre schon länger bekannten „großen Vettern“ fokussiert war – also Boten-, Transfer- und ribosomale RNA. Diese RNA-Moleküle bestehen aus deutlich längeren Nukleotid-Abfolgen und sind allesamt in den Prozessen der Proteinsynthese gemäß der Anleitung des genetischen Codes aktiv. Klar, dass sie aufgrund dieser zentralen Rolle mannigfach studiert wurden. Was dabei allerdings methodisch passierte, war folgendes: Diesen Beitrag weiterlesen »

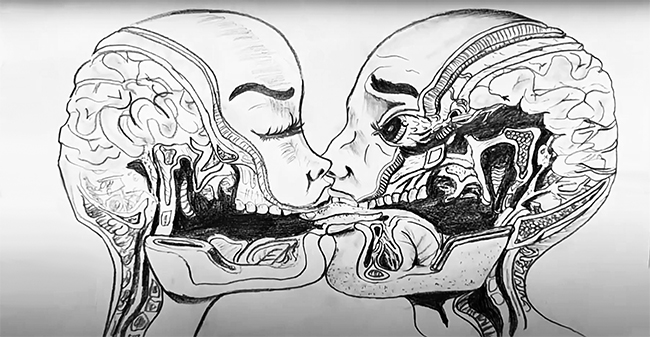

Es wimmelt auf Ihnen! Da können Sie sich noch so viel schrubben, fünfmal am Tag duschen und regelmäßig Ihre Hände desinfizieren. Reinlichkeit ist und bleibt nicht Ihre größte Tugend. Selbst bei penibler Körperpflege bevölkern beinahe genauso viele Mikroorganismen Ihre Oberfläche wie Sie selbst aus Körperzellen aufgebaut sind – also mehr als 30 Billionen (

Es wimmelt auf Ihnen! Da können Sie sich noch so viel schrubben, fünfmal am Tag duschen und regelmäßig Ihre Hände desinfizieren. Reinlichkeit ist und bleibt nicht Ihre größte Tugend. Selbst bei penibler Körperpflege bevölkern beinahe genauso viele Mikroorganismen Ihre Oberfläche wie Sie selbst aus Körperzellen aufgebaut sind – also mehr als 30 Billionen ( “Tout ce qui est vrai pour le Colibacille est vrai pour l’éléphant”, sagte der französische Biologe Francois Monod 1972 – „Was für E. coli gilt, trifft auch auf den Elefanten zu“. Markant beschrieb er damit, dass die fundamentalen Regeln der Molekularbiologie grundsätzlich vom einfachsten Bakterium über das gesamte Organismenreich bis hin zu uns Menschen gelten.

“Tout ce qui est vrai pour le Colibacille est vrai pour l’éléphant”, sagte der französische Biologe Francois Monod 1972 – „Was für E. coli gilt, trifft auch auf den Elefanten zu“. Markant beschrieb er damit, dass die fundamentalen Regeln der Molekularbiologie grundsätzlich vom einfachsten Bakterium über das gesamte Organismenreich bis hin zu uns Menschen gelten.