(Die folgenden Absätze zur Energiebilanz von Wasserbädern und Thermocyclern sind Teil des Textes zur Produktübersicht „Wasserbäder“ in unserer aktuellen Printausgabe. Da sie indes von größerem Interesse sein dürften und dort ein wenig versteckt erscheinen, bringen wir sie hier nochmals separat: …)

[…] Wie der Name schon sagt, lässt man in Wasserbädern Proben zum Temperieren in Wasser schwimmen. Allerdings kann man auch auf Wasser verzichten und stattdessen kleine Metallkügelchen in die Wannen füllen. Die Temperaturübertragung ist mit den Beads zwar nicht ganz so gut wie mit Wasser, weil sie sich nicht so lückenlos an die Oberfläche der Gefäße anschmiegen wie eine Flüssigkeit. Die Gefahr von kleineren Überschwemmungen auf der Bench oder durch Kontaminationen des Wassers ist man mit ihnen aber endgültig los.

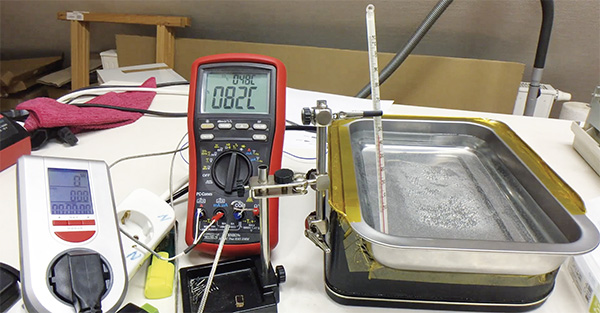

Kügelchen-Bäder haben aber noch einen weiteren Vorteil, der in Zeiten knapper und teurer Energie durchaus relevant ist: Ihr Stromverbrauch ist deutlich niedriger als derjenige klassischer Wasserbäder. Einer Studie des britischen Spezialisten für Energieeinsparung im Labor Andy Evans zufolge senken Metallkügelchen den Energieverbrauch eines Acht-Liter-Wasserbads bei 65 Grad Celsius um 72 Prozent verglichen mit einem älteren Standardwasserbad – und immerhin noch um 60 Prozent gegenüber einem energiesparenden modernen Wasserbad.

Allzu viel Einsparpotenzial sollte man sich von Wasserbädern aber dennoch nicht versprechen – die wahren Energiefresser im Labor verbergen sich an anderen Stellen. Zu diesem Schluss kam zumindest der Energiebeauftragte der Harvard University Quentin Gilly. Er fragte sich, ob bereits simple Verhaltensregeln für den Umgang mit Laborgeräten genügen, um Energie einzusparen, und startete das folgende Experiment: Diesen Beitrag weiterlesen »

Wissenschaftler, die in ihrer Forschung noch klassisch von Hypothesen ausgehen, kennen vielleicht den Namen des mittelalterlichen Philosophen

Wissenschaftler, die in ihrer Forschung noch klassisch von Hypothesen ausgehen, kennen vielleicht den Namen des mittelalterlichen Philosophen

Kaum etwas bietet Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern derart viel Anlass zu Diskussionen wie der Peer-Review. Das Peer-Review-System sei

Kaum etwas bietet Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern derart viel Anlass zu Diskussionen wie der Peer-Review. Das Peer-Review-System sei