Schrumpfkur

Produktübersicht: Tisch-Durchflusszytometer

Alle Produkte im Überblick

Der Trend zu immer kleineren, einfach zu bedienenden Durchflusszytometern ist ungebrochen.

Für jedermann erschwingliche Tisch-Durchflusszytometer und -sorter avancieren mehr und mehr zum Verkaufsschlager im hart umkämpften Zytometrie-Geschäft. Die Bedienung der schnuckeligen und trendig gestylten Tischgeräte ist inzwischen auch für Durchflusszytometrie-Laien ein Kinderspiel und ohne lange Einarbeitungszeit möglich.

Befeuert wird diese Entwicklung nicht zuletzt durch einige neu auf den Plan getretene Durchflusszytometer-Start-ups, die den millardenschweren, rasant wachsenden Zytometrie-Markt nicht kampflos den etablierten Herstellern überlassen wollen. Wie so oft sind es die Newcomer, die alte Zöpfe abschneiden und mit neuen Konzepten an die Konstruktion von Durchflusszytometern herangehen. Dabei scheuen sie auch nicht davor zurück, in das Herzstück des Durchflusszytometers einzugreifen und die zwei grundlegenden Komponenten der Geräte umzukrempeln: die Durchflusseinheit (Fluidik) und das optische Detektionssystem.

Kompliziertes Druckluftsystem

In konventionellen Durchflusszytometern wird sowohl die Zellsuspension als auch der Hüllstrom (Sheath), der die Zellen wie ein Flüssigkeits-Mantel umschließt, mit Druckluft durch die Düse der Durchflusszelle gepresst. Der mit höherem Luftdruck angetriebene und deshalb schneller als der Probenstrom fließende Hüllstrom fokussiert den Probenstrahl auf einen Durchmesser von etwa fünf Mikrometer und zieht ihn gleichzeitig in die Länge. Einzeln aufgereiht rauschen die Zellen schließlich im Gänsemarsch an der Messzelle vorbei.

Die druckluftgesteuerte, hydrodynamische Fokussierung hat sich seit den Anfängen der Durchflusszytometrie in den siebziger Jahren bewährt und wird im Gros der Instrumente noch immer verwendet. Sie erfordert jedoch einen hohen technischen Aufwand und ist entsprechend teuer. Zudem verbraucht diese Technik große Mengen des als Hüllflüssigkeit eingesetzten PBS-Puffers und benötigt viel Platz für Flüssigkeitstanks und Abfallcontainer.

Peristaltikpumpen reichen auch

Einer kleinen Revolution kam es deshalb gleich, als vor einigen Jahren drucklose Tisch-Durchflusszytometer auftauchten, in denen zwei simple, kaum handtellergroße Peristaltikpumpen für die hydrodynamische Fokussierung des Probenstroms sorgen. Eine der Pumpen fungiert als Sheath-Pumpe, die den Hüllstrom in die Flusszelle schiebt, während die zweite als Waste-Pumpe Hüll- und Probenflüssigkeit von der Flusszelle in den Abfallcontainer zieht. Das Druckgefälle zwischen den beiden Peristaltikpumpen führt zu einem Sog, der die Zellen in die Flusszelle saugt, wo sie von der Hüllflüssigkeit fokussiert werden.

Die Idee, den Flüssigkeitsstrom mit Peristaltikpumpen herzustellen, die naturgemäß einen an- und abschwellenden Fluss produzieren, klingt im ersten Moment sehr ambitioniert. Eine Mikroprozessor-kontrollierte Pumpensteuerung sorgt jedoch dafür, dass die zwei Peristaltikpumpen die Flüssigkeiten gleichmäßig und ohne zu pulsieren in die Flusszelle befördern.

Ganz ohne hydrodynamische Hüllflüssigkeit funktionieren Tisch-Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung des Probenstroms. Die Partikel fließen hier in der Durchflusszelle durch eine Kapillare ,an deren Wandung ein nur wenige Millimeter starker Piezo-Kristall angebracht ist, der Ultraschallwellen erzeugt. Trifft der Ultraschall auf Zellen, die senkrecht zu den Schallwellen durch die Kapillare strömen, transportiert sie der Schallstrahlungsdruck zu einem exakt definierten Wellenknoten im Zentrum der Kapillare. Hierdurch verengt sich der Durchmesser des Probenstroms auf wenige Mikrometer.

Da die akustische Fokussierung im Gegensatz zur hydrodynamischen nicht von der Stärke und Strömungsgeschwindigkeit eines Hüllstroms abhängt, kann man die Flussrate an das jeweilige Experiment anpassen.

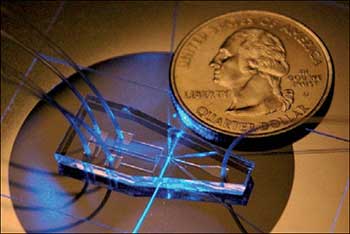

Die flexible Einstellung der Flussraten ist auch einer der Vorteile von Tisch-Durchflusszytometern, bei denen die Zellen ohne Hüllflüssigkeit in einer Mikrokapillare auf „Linie“ gebracht werden. Der Gedanke, die Zellen durch eine Mikrokapillare zu schleusen, deren Innendurchmesser nur Platz für ordentlich hintereinander aufgereihte Zellen bietet, ist natürlich naheliegend − die praktische Umsetzung ist aber alles andere als trivial. Aus den dürren Angaben in der Patentschrift für den Mikrokapillar-Durchflusszytometer (wen‘s interessiert: US Patente 6,710,871 und 6,816,257) geht jedenfalls nicht hervor, wie die Ingenieure verhindern, dass die Kapillare sich nicht ständig mit Zellen zusetzt. Genauso wenig ist aus dem Patent ersichtlich, wie sie die vertrackten optischen Eigenschaften von Kapillaren in den Griff bekommen haben, die die Detektion der Fluoreszenz-markierten Zellen erschweren.

Keine neue Erfindung

Dampft man die Mikrokapillare(n) weiter ein und integriert sie auf einem hauchdünnen Plastik- oder Silikonblättchen, erhält man schließlich eine mikrofluidische Durchflusszelle. Tatsächlich war dies eine der ersten Anwendungen der Mikrofluidik. Schon vor 50 Jahren konstruierten der Ingenieur Louis Kamentsky und der Zellbiologe Myron Melamed den Prototypen eines Durchflusszytometers mit einer mikrofluidischen Flusszelle. Mit Ultraschall ritzten die beiden hierzu einen 100 Mikrometer tiefen und genauso breiten Kanal in die Oberfläche eines Objekträgers aus Quarzglas. Ein Ende des Krawattenschleifen-förmigen Kanals schlossen sie an eine Spritzenpumpe an, das andere verbanden sie mit einem Schlauch, der die durchströmende Flüssigkeit in einen Abfallbehälter leitete. Die Flusszelle platzierten Kamentsky und Melamed auf einem Mikroskoptisch, den eine Lampe von unten beleuchtete. Die von den durchströmenden Partikeln emittierten Lichtstrahlen fing ein über dem Tisch angebrachtes Objektiv auf und lenkte sie auf einen Elektronenvervielfacher (PMT), der das optische Signal in ein elektrisches Signal umwandelte.

An diesem grundlegenden Aufbau orientieren sich im Grunde auch die Designer moderner Mikrofluidik-Flusszellen. Da ihnen aber weit mehr technische Möglichkeiten für die Gestaltung der Kanäle und Kapillaren zur Verfügung stehen als Kamentsky und Melamed in den sechziger Jahren, sind ihrer Phantasie kaum Grenzen gesetzt. Im einfachsten Fall enthält die Flusszelle, wie bei Kamentskys Prototyp, nur einen einzigen Kanal, der meist aus Polydimethylsiloxan (PDMS), dem Standard-Plastikmaterial der Mikrofluidik, heraus gefräst wird. Die optische Anregung der durch den Kanal strömenden Fuoreszenz-markierten Zellen erfolgt jedoch nicht mehr mit einer Lampe. In der Regel leiten senkrecht zu dem Kanal angeordnete optische Fasern Laserlicht punktgenau auf die vorbeifließenden Zellen.

Ein einzelner Kanal auf der Miniflusszelle ist den Konstrukteuren aber meist zu langweilig. Um eine möglichst hohe Durchflussrate aus den Miniflusszellen herauszukitzeln, lenken sie den Probenstrom häufig durch ein ganzes Bündel parallel verlaufender Minigräben. Meist fächern sich diese direkt nach dem Einlass wie Eisenbahnschienen vor einem Bahnhof auf und laufen kurz vor dem Auslass wieder zusammen.

Wie bei konventionellen Flusszellen ist die exakte Ausrichtung der hindurchfließenden Zellen auf eine wie mit dem Lineal gezogene Linie im Zentrum der Kanäle ausschlaggebend für die Messgenauigkeit. Am einfachsten erreicht man dies, indem man den Zellstrom durch Kanäle pumpt, deren Innendurchmesser an die Größe der Zellen angepasst sind. Aber selbst in diesen weichen die Zellen bei jeder sich bietenden Gelegenheit von der „Ideallinie“ ab. Viele Forscher setzen deshalb zusätzliche Fokussierungsverfahren ein, etwa hydrodynamische und akustische Fokussierungsmethoden, sowie aus der Mikrofluidik stammende Techniken wie die Inertial- oder die Dielektrische Fokussierung.

Plastik- statt Flüssigabfall

Mikrofluidische Flusszellen tauchen immer öfter in kompakten Tisch- oder Hand-Durchflusszytometern auf. Ein Manko könnte den Durchmarsch der Winzlinge jedoch zumindest bremsen: In der Regel sind sie Wegwerf-Artikel, die man nach Gebrauch in den Müll schmeißt. Das verhindert Kontaminationen, produziert aber auch zusätzlichen Plastikmüll.

Auch bei den Detektionssystemen ist mit der Spektralen Durchflusszytometrie eine neue (alte) Technik aufgetaucht, die dem althergebrachten Standardverfahren Konkurrenz macht.

In konventionellen Durchflusszytometern leiten dichroitsche Spiegel und Bandpass-Filter das emittierte Licht in separate, zur jeweiligen Wellenlänge passende PMTs. Solange das optische System nur wenige Fluoreszenzsignale (Farben) auseinanderhalten muss, ist dies kein Problem. Sind jedoch sehr viele Farben im Spiel, überlagern sich die Fluoreszenz-Signale zunehmend und landen in falschen PMTs. Auch die beste Software schafft es irgendwann nicht mehr, die Irrläufer über spektrale Kompensation aus dem Analyseergebnis herauszurechnen.

Spektrale Durchflusszytometer

Durchflusszytometer mit einem spektralen Detektionssysten haben dieses Problem nicht. Hier werden sämtliche emittierten Lichtstrahlen auf ein Prisma oder optisches Gitter gelenkt, das sie in die Spektralfarben zerlegt. Der Trick dabei ist, dass das Lichtspektrum auf spezielle CCD-Sensoren oder Multianoden-PMTs fällt, die das komplette Spektrum auflösen und die darin enthaltene Information an die Auswerteinheit des Geräts weiterleiten. Hierdurch entfällt nicht nur der Rechenaufwand für die spektrale Kompensation. Da sämtliche Photonen erfasst werden, ist die Methode sehr empfindlich und auch schnell.

Vorreiter der spektralen Durchflusszytometrie, wie John Nolan vom La Jolla Bioengineering Institute in San Diego, USA, versuchen inzwischen, diese Technik mit der Raman- und der Nah-Infrarotspektroskopie zu koppeln. Langeweile dürfte bei Tisch-Durchflusszytometern also so schnell nicht aufkommen.

Alle Produkte im Überblick

(Erstveröffentlichung: H. Zähringer, Laborjournal 03/2015, Stand: Februar 2015, alle Angaben ohne Gewähr)

Letzte Änderungen: 12.03.2015