Sollen die Besten gewinnen?

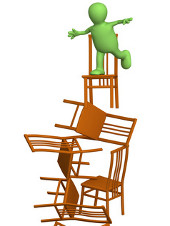

(21.2.2015) Auf dem Weg vom Bio-Ersti zum Professor bleiben viele auf der Strecke. Einige Auserwählte schaffen es ganz nach oben. Immer die Richtigen? Eine Laborjournal online-Glosse zum Wochenende.

In einer Hierarchie wird jeder bis zur Stufe seiner ultimativen Inkompetenz befördert, behauptete sinngemäß der Autor und Erziehungswissenschaftler Laurence Peter. Nehmen wir eine fiktive Reinigungsfirma: Wer am schnellsten und gründlichsten staubsaugt, hat beim Chef einen Stein im Brett und wird zum Staubsaugerteamleiter befördert. Aber als Teamleiter macht der Angestellte gar nicht mehr das, was er am besten kann, nämlich staubsaugen.

Das heißt nicht, dass der frisch beförderte Mitarbeiter als Teamleiter eine Niete ist. Aber man kann es nicht wissen, wenn man sich nur seine Leistung in der vorigen Aufgabe ansieht. Vielleicht wäre es gar besser, die Entscheidung über Beförderungen dem Zufall zu überlassen.

Und so geht es weiter die Stufen der Hierarchie hinauf: Wer sich in der neuen Aufgabe bewährt, wird nicht lange Teamleiter bleiben, steigt ins Management der Reinigungsfirma auf und darf vom Sessel aus Staubsauger-Armeen befehligen. Als Manager sind aber wieder andere Kompetenzen gefragt. Am Ende werden die erfolgreichen Mitarbeiter solange nach oben geschubst, bis sie endlich kläglich versagen und folglich nie mehr befördert werden. Schlussendlich, so Laurence Peters provozierende Einsicht, sitzen an jeder Stelle einer typischen Hierarchie Leute, die mit ihrer Aufgabe heillos überfordert sind.

Das BER-Prinzip

Man sollte das Peter-Prinzip der besseren Anschaulichkeit wegen vielleicht in „Berliner-Flughafen-Prinzip“ umtaufen. Das nur nebenbei. Die Frage ist: Gilt das Peter-Prinzip auch im Wissenschaftsbetrieb? In den Uni-Verwaltungen auf jeden Fall schon! werden von Forschungsbürokraten genervte Wissenschaftler jetzt unisono rufen. Dieses Thema überlassen wir aber dem Laborjournal-Kolumnisten Axel Brennicke („Ansichten eines Profs“).

Aber wie sieht es bei den Forscherkarrieren selbst aus, beispielsweise in den Lebenswissenschaften?

Der Biostudent nimmt die Prüfungs-Hürden des Studiums wenn er gut darin ist, angefressenes Wissen wieder auszukotzen, von den biochemischen Wundern des Pentosephosphatwegs bis zu den klangvollen Bezeichnungen der Knochen im Säugerschädel. Wer den Filter der theoretischen Prüfungen passiert, darf Masterstudentin und später Doktorandin werden.

Praxisschock für Streber

Für manche ist es der ultimative Praxisschock. Da war man in der Theorie volle Punktzahl gewohnt, aber im Labor funktioniert plötzlich gar nichts. Für andere ist es eine Erlösung – endlich selber machen, endlich nur noch das lernen, was einen wirklich interessiert. Jedenfalls ist das echte Laborleben so ganz anders als das Büffeln und das standardisierte Pipettenschwingen in Praktika und Übungen. Wer im Studium nur Bestnoten schreibt, ist deshalb kein guter und kreativer Jung-Wissenschaftler. Sondern vielleicht einfach nur ein elender Streber.

Nicht den Überblick verlieren, wenn man fünf 96-Loch-Platten mit 24 verschiedenen Primerpaaren zusammenpipettiert, gleichzeitig drei Western Blots laufen lässt und zwischendrin mit bockiger Analyse-Software kämpft: So oder so ähnlich sieht der Alltag vieler Doktoranden aus. Auch die Fähigkeit, Doktorväter und -mütter durch gleichmäßige Fütterung mit frischen Daten bei Laune zu halten, will gelernt sein. Ebenso die Ausdauer, drei Jahre oder länger ein Thema zu beackern. Auch wenn einen zwischendurch vielleicht das dunkle Gefühl beschleicht, dass sich niemand ausser einem selbst dafür interessiert.

Für Postdocs wiederum gilt: Selber planen ist gefragt, in der Community ein eigenes Forschungsprofil erwerben. Wer in der Doktorarbeit vor allem deshalb erfolgreich ist, weil man immer brav genau das macht, was der Chef sagt, könnte als Postdoc ins Schlingern geraten.

Für die wenigen, die sich nach einigen Nomadenjahren weiter in Richtung Festanstellung kämpfen, steht wiederum eine Herausforderung an, für die ein Postdoc-Dasein als einsamer Labor-Wolf auch nicht unbedingt die beste Vorbereitung ist: Das eigene Mini-Imperium, also die eigene kleine Arbeitsgruppe mit einer Handvoll Mitarbeiter.

Menscheleien managen

All die experimentellen Fähigkeiten, die man sich als Doktorandin und Postdoc draufgeschafft hat, sind nicht mehr arg viel wert. Nicht schnell und sauber pipettieren, sondern effektiv Paper und Anträge schreiben ist gefragt; und vor allem die Kunst, Wissen und Erfahrung an die Mitarbeiter weiterzugeben. Und – oh Schreck – diese Mitarbeiter haben noch andere Bedürfnisse als einen Meter Platz an der Bench. Sie wollen Urlaub, sie zoffen sich, oder, noch schlimmer, sie lieben sich und werden schwanger. Mancher Gruppenleiter lernt erst durch Versuch und Irrtum, wie man Menscheleien aller Art fair und mit Anstand regelt und dabei ein dauerhaft produktives Labor erschafft. Manche lernen es auch gar nicht.

Was vergessen? Ach ja, Lehre. Muss man sich irgendwie selber beibringen, so schwer kann das ja nicht sein.

Und so geht’s weiter mit den Transmutationen der Aufgaben. Bis einige Glückliche eine Stelle als Professor ergattern, die endlich die große Freiheit verspricht. „Ich könnte auch Orchideen züchten“, meinte ein bekannter deutscher Professor einmal (der keineswegs an Orchideen, sondern an Wirbeltieren forscht).

Wen Orchideen-Züchten nicht auslastet, dem bietet sich die finale Transformation an: die Wandlung des forschenden Professors in einen politischen Strippenzieher und Gremien-Fuchs, der Bataillone von Professorenkollegen in Stellung bringt, im gnadenlosen Kampf um Forschungsmillionen und Einfluss.

Kurz: Die akademische Karriere sieht schon sehr nach Peter-Prinzip aus – jede Stufe erfordert andere Fähigkeiten, vom Skripte-fressenden Bio-Ersti über den Pipetten-jonglierenden Doktoranden und den Postdoc mit chronischem Schlafmangel bis hin zum Ordinarius extraordinaire.

... und ab in die Wüste

Allerdings gibt es einen entscheidenden Unterschied zum klassischen Peter-Prinzip. Brutaler als Wirtschaftsunternehmen, haben Unis und Forschungsinstitute eine simple Lösung für diejenigen Mitarbeiter, die in der Hierarchie steckenbleiben: feste Verträge haben die ja meist nicht. Dass es volkswirtschaftlich Blödsinn ist, Leute erst jahrelang auszubilden um sie dann in die Wüste zu schicken, ist zwar jedem klar. Aber wer hätte die Kompetenz, daran etwas zu ändern? Das Peter-Prinzip gilt eben auch in der (Forschungs)-Politik.

Aber ganz so düster ist es vielleicht nicht. Es soll sie nämlich schon geben, die Mentoren, die ihre Mitarbeiter auf den nächsten Karriere-Schritt vorbereiten. Die ihre Doktorandinnen selbst ihre Papers schreiben lassen, auch wenn der Boss es schneller könnte. Die ihre Postdocs nicht als nützliche Labor-Roboter einsetzen, sondern ihnen den Freiraum lassen, ihr eigenes Forschungsprogramm zu entwickeln. Wenn es eine Schlüsselkompetenz gibt, die bei allen Karrierestufen des Wissenschaftlers wichtig ist, dann wohl die: Den jeweils nächsten Chef oder die nächste Chefin muss man auf Herz und Nieren prüfen.

Hans Zauner

Illustration: © frenta / Fotolia

Letzte Änderungen: 20.04.2015