Microsoft hat es endlich getan: Seit einigen Wochen kann man in deren Tabellenkalkulationsprogramm Excel Daten eingeben, ohne dass die eingebaute automatische Datenkonvertierung diese notorisch ungewollt verunstaltet – eine Funktion, die der biomedizinischen Forschung sehr lange durchaus große Schäden zugefügt hat.

Microsoft hat es endlich getan: Seit einigen Wochen kann man in deren Tabellenkalkulationsprogramm Excel Daten eingeben, ohne dass die eingebaute automatische Datenkonvertierung diese notorisch ungewollt verunstaltet – eine Funktion, die der biomedizinischen Forschung sehr lange durchaus große Schäden zugefügt hat.

Fast schon höhnisch wirkt daher, wie sehr sich Microsoft jetzt für diese „Neuheit“ preist. Auf Microsofts Blog-Seite schreibt etwa die verantwortliche Produktmanagerin namens Chirag Fifadra in dem Beitrag „Control data conversions in Excel for Windows and Mac“:

Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass wir nun aufgrund Ihrer Rückmeldungen die Einstellungen für die automatische Datenkonvertierung verbessert haben. […] Wir wollten die Frustration unserer Kunden über die automatische Konvertierung von Daten in bestimmte Formate durch Excel beseitigen. Daher haben wir Ihnen jetzt die Möglichkeit gegeben, das Standardverhalten von Excel zu ändern und bestimmte Arten der automatischen Datenkonvertierung nach Bedarf zu deaktivieren.

Schön, aber die „Rückmeldungen“ über gewisse „Frustrationen“ mit Excel gibt es inzwischen seit fast zwanzig Jahren – zumindest aus der Life-Science-Forschung. Bereits 2004 erschien in BMC Bioinformatics ein Artikel mit dem Titel „Mistaken Identifiers: Gene name errors can be introduced inadvertently when using Excel in bioinformatics“ (vol. 5, Art. nr.: 80). Darin fassen die Autoren zusammen:

Bei der Verarbeitung von Microarray-Datensätzen stellten wir kürzlich fest, dass einige Gennamen versehentlich in Nicht-Gennamen geändert wurden. Mit etwas Detektivarbeit konnten wir das Problem auf die Standardkonvertierung von Datumsformaten und Fließkommaformaten in dem […] Programmpaket Excel zurückführen. Von den Datumsumwandlungen sind mindestens 30 Gennamen betroffen, von den Fließkomma-Umwandlungen mindestens 2.000 […]. Diese Konvertierungen sind irreversibel; die ursprünglichen Gennamen können nicht wiederhergestellt werden. Für Analysen unter Einbeziehung von Gennamen sollte man sich dieses Problems bewusst sein. Denn immerhin könnten dadurch Gene – auch medizinisch wichtige – aus dem Blickfeld geraten. Ganz abgesehen davon, dass auf diese Weise selbst sorgfältig kuratierte Datenbanken bereits verunreinigt wurden.

Seitdem wartete die Community auf Besserung. Diesen Beitrag weiterlesen »

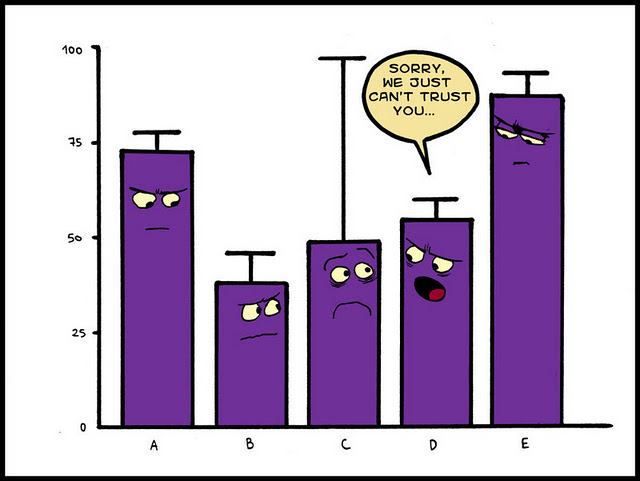

Es gibt bestimmte Forschungsfelder, da ist die Kontroverse einprogrammiert. Eines der allervordersten Beispiele: unsere Ernährung. Vieles ist umstritten, was gesund und was ungesund sein soll — und dann vor allem inwiefern. Zu viele Aspekte fließen in die Auswirkung der Ernährung auf die Gesundheit des Menschen ein. Dazu gehören Geschlecht, Alter, Lebensstil und sogar Sozialstatus. Erschwerend kommt hinzu, dass kontrollierte Experimente mit Freiwilligen kaum möglich sind und Mäuse nun mal ein anderes Verdauungssystem als Menschen haben.

Es gibt bestimmte Forschungsfelder, da ist die Kontroverse einprogrammiert. Eines der allervordersten Beispiele: unsere Ernährung. Vieles ist umstritten, was gesund und was ungesund sein soll — und dann vor allem inwiefern. Zu viele Aspekte fließen in die Auswirkung der Ernährung auf die Gesundheit des Menschen ein. Dazu gehören Geschlecht, Alter, Lebensstil und sogar Sozialstatus. Erschwerend kommt hinzu, dass kontrollierte Experimente mit Freiwilligen kaum möglich sind und Mäuse nun mal ein anderes Verdauungssystem als Menschen haben. Aus der Reihe „Spontane Interviews, die es nie gab — die aber genau so hätten stattfinden können”. Heute: Prof. E. Isern, Striktologisches Institut Universität Hochlattburg.

Aus der Reihe „Spontane Interviews, die es nie gab — die aber genau so hätten stattfinden können”. Heute: Prof. E. Isern, Striktologisches Institut Universität Hochlattburg.