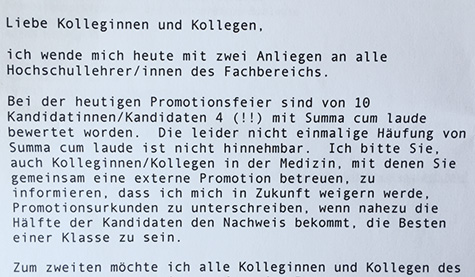

Kürzlich wurde unserer Redaktion der Brief eines Biologie-Dekans an seine „lieben Kolleginnen und Kollegen“ zugeschickt. Der entscheidende Ausschnitt daraus:

x

x

Klar, „Summa“-Noten häufen sich bisweilen in derart hoher Zahl, dass sie sicher tatsächlich nicht nur absolute Spitzen-Promotionen schmücken. Aber als Gegenmaßnahme Quoten festzulegen, ab wann „Summa“ mutmaßlich allzu großzügig verteilt wird? Letztlich zählt doch die Qualität jeder einzelnen Arbeit, unabhängig von den anderen. Und ist es so unwahrscheinlich, dass man dazwischen immer wieder mal „starke Jahrgänge“ mit Ausreißerquoten hat?

Grund für die Zusendung dieses Briefs (samt anderem „Material“) war denn auch, dass ein Promovend womöglich zu Unrecht auf „Magna“ zurückgestuft wurde. Und das lief so: Die beiden Gutachter gaben beide einheitlich ein „Summa“. Aus welchem offiziellen Grund auch immer wurde dann aber noch eine externe dritte Gutachterin nachgeschaltet. Diese wurde allerdings explizit und eindringlich instruiert, dass „die Bestnote lediglich in extremen Ausnahmesituationen zu erteilen“ sei. Und derart verunsichert gab sie dem Kandidaten am Ende tatsächlich ein „Magna“. Die Höchstnote für die Promotion war damit futsch, da für diesen Fall sämtliche Gutachter mit „Summa“ werten müssen.

Wir maßen uns jetzt nicht an zu urteilen, ob die betreffende Promotion eigentlich die Höchstnote verdient gehabt hätte. Aber irgendwie bleibt doch der Geruch, dass hier eine etwas willkürliche Quoten-Verschärfung letztlich genau das falsche Opfer gekostet hat. Und dass dies womöglich kein Einzelfall ist.

Natürlich sind Null-Resultate gerade dann besonders wichtig, wenn sie eine bis dato starke Hypothese widerlegen. Man nehme etwa nur die Arbeit kanadischer Forscher, die 2012 mit neuester 3D-In-vivo-Mikroskopie in den Zellkernen intakter Mäusezellen partout keine 30nm-Chromatinfasern aufspüren konnten — und diese damit wohl hauptsächlich als Artefakte der gängigen Chromatin-Präparation entlarvten (siehe unsere Beiträge

Natürlich sind Null-Resultate gerade dann besonders wichtig, wenn sie eine bis dato starke Hypothese widerlegen. Man nehme etwa nur die Arbeit kanadischer Forscher, die 2012 mit neuester 3D-In-vivo-Mikroskopie in den Zellkernen intakter Mäusezellen partout keine 30nm-Chromatinfasern aufspüren konnten — und diese damit wohl hauptsächlich als Artefakte der gängigen Chromatin-Präparation entlarvten (siehe unsere Beiträge  Der Aufwand aber, um Birnen zum Leuchten zu bringen, ist groß, ja erscheint geradezu unvernünftig ineffizient. Viel elektrische Energie fließt hinein, doch nur wenige Prozent werden in Licht umgewandelt — der Löwenanteil wird stattdessen nutzlos zur Wärmeproduktion verschwendet. Anders geht es einfach nicht. Bislang ging noch jeder Versuch, dieses vermeintlich schlechte Verhältnis zu verbessern, unweigerlich auf Kosten der Leuchtkraft.

Der Aufwand aber, um Birnen zum Leuchten zu bringen, ist groß, ja erscheint geradezu unvernünftig ineffizient. Viel elektrische Energie fließt hinein, doch nur wenige Prozent werden in Licht umgewandelt — der Löwenanteil wird stattdessen nutzlos zur Wärmeproduktion verschwendet. Anders geht es einfach nicht. Bislang ging noch jeder Versuch, dieses vermeintlich schlechte Verhältnis zu verbessern, unweigerlich auf Kosten der Leuchtkraft. Einzig der Wahrheit sei der Forscher verpflichtet. Und selbstlos sei er dabei. Immer bestrebt, Wissen und Erkenntnis zu mehren — nicht zu seinem eigenen Ruhm, sondern allein zum Wohle aller. Soweit das hehre Ideal.

Einzig der Wahrheit sei der Forscher verpflichtet. Und selbstlos sei er dabei. Immer bestrebt, Wissen und Erkenntnis zu mehren — nicht zu seinem eigenen Ruhm, sondern allein zum Wohle aller. Soweit das hehre Ideal.